「お墓を片付けたいけれど、お金がないから動けない」

「墓じまいの費用が思ったより高くて驚いた」

——そんな悩みを抱えていませんか?

近年、跡継ぎ問題や経済的な理由から「墓じまい」を選ぶ方が増えていますが、その一方で「充分なお金がない、費用が払えない」という壁に直面する人も少なくありません。

この記事では、墓じまいにかかる費用の内訳から、充分なお金がない時にも費用を抑える方法、公的な補助制度や相談先までをわかりやすく解説します。

墓じまいの費用|目安と内訳を知ろう

墓じまいには複数の工程があり、それぞれに費用が発生します。単にお墓を撤去するだけではなく、埋葬されていた遺骨の行き先(改葬先)を決め、行政手続きを行う必要があるため、墓じまいにかかるトータルの費用は想像以上になることも少なくありません。

実際には「墓石の撤去費用」「改葬先(永代供養など)の納骨費用」「手続き代行や書類の取得にかかる費用」などが主な内訳となります。

「墓じまいをしたいけれど、お金がない」「費用面が心配で進められない」という声も多く聞かれますが、費用の構造を知ることで判断材料が増えます。

以下では、墓じまいにおける代表的な費用項目と目安金額、注意点を詳しく見ていきましょう。

墓石の撤去・運搬などにかかる墓じまい費用

墓じまいの第一歩となるのが、現在のお墓の「墓石撤去工事」です。墓石を解体し、運搬・処分する作業には重機が使われることもあり、1基あたり10万〜30万円前後が相場とされています。

ただし、墓地の立地や墓石の大きさによっては50万円以上かかるケースもあり、思わぬ高額出費に悩む方もいます。

また、撤去後の更地化(整地)作業を求められることもあり、その分の費用が追加されることもあります。特に民間霊園では、墓じまいの完了後に「原状回復証明書」の提出を求められることがあり、費用の見積もりを取る際には、石材店に細かく確認しておくことが重要です。

改葬手続きや新しい納骨先の費用

墓石を撤去したあと、遺骨は新たな納骨先へ移す必要があります。これを「改葬(かいそう)」と呼び、自治体への申請や改葬許可証の取得が必要です。

改葬にかかる行政手続き自体は数千円程度ですが、書類の取り寄せや手続きの代行を依頼すると、追加の費用がかかるため注意が必要です。

また、遺骨を移す先としては「納骨堂」や「永代供養墓」「合葬墓」などの選択肢があり、納骨費用として数万円〜数十万円を見込む必要があります。たとえば、納骨堂では1霊あたり10万〜30万円、個別の永代供養墓では50万〜100万円前後が相場です。

「お金がないから改葬できない」と悩む方は、自治体や寺院による低価格な合葬式・共同墓を選ぶことで、費用の負担を抑えることが可能です。改葬費用は状況によって大きく異なるため、複数の選択肢を比較検討することが大切です。

[沖縄で個人墓地を改葬する場合の手続き]

「永代供養」へ移す場合の費用相場

墓じまい後の遺骨の受け皿として、「永代供養墓」を選ぶ人は年々増えています。永代供養とは、遺族がいなくなったあとも寺院や霊園が責任を持って供養と管理を続けてくれる仕組みで、墓じまい後の安心な供養方法として注目されています。

費用の目安は、合葬型で5万〜30万円程度、個別型で30万〜80万円程度が一般的です。都心部では高額になる傾向もありますが、地方の寺院や公営霊園を利用することで費用を抑えながら、墓じまい後の供養を続けることができます。

注意点として、永代供養は一度納骨すると「返還不可」である場合が多く、供養内容や儀式の有無にも差があります。「お金がない中でも、できるだけ丁寧に供養したい」と考える方にとって、永代供養は費用と供養のバランスが取れた現実的な選択肢と言えるでしょう。

[墓じまい費用の内訳を詳しく]

墓じまい費用のお金がない・払えない場合の対処法

「見積もりをとったら思っていた以上に高額で驚いた」「これではとても払えない…」——墓じまいを検討するなかで、墓じまい費用面でのハードルにつまずく方は少なくありません。

ですが、その払えないと感じた墓じまい費用は本当に妥当なのか?ほかにもっと安く済む方法はないのか?冷静に見直すことで解決の糸口が見えてくる場合もあります。

ここでは、「高額すぎて困っている」「払えない」と感じたときに考えたい墓じまい費用の見直しポイントと、現実的な対処法を3つの切り口で紹介します。

お墓じまいをしたいけれど費用が払えない…そんな悩みを抱える方へ。墓じまいにかかる費用の内訳や抑え方、公的な補助金・相談窓口までをわかりやすく解説します。お金がないときの現実的な対処法を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

お金がない裏技|墓じまいの平均費用と見積もり比較

まず試していただきたいのは、「相場感」とのズレを確認することです。墓じまいにかかる費用の全国平均は、一般的に30万〜80万円程度とされています。これは、墓石の撤去・整地、改葬先への納骨、書類手続きまでを含んだおおまかな総額です。

一方、見積もり額が100万円を超える場合には、内容に過剰なサービスやオプションが含まれていないかチェックしましょう。たとえば、霊園との契約内容や地域差によって費用が上振れすることもありますが、払えないと悩んでいるとしたら、複数の業者から見積もりを取り直すだけで数十万円安くなる例もあります。

お金がない裏技|墓じまい費用「無視していい工程・しちゃいけない工程」

墓じまい費用を見直す際、特にお金がない・払えない時の見直しとして重要なのが、「削っても問題ない部分」と「絶対に必要な部分」を見極めることです。

たとえば、以下のような工程は必要最低限です:

●墓石の解体・搬出

●改葬許可証の取得

●新しい納骨先の確保(または一時保管)

一方、以下のような項目はお金がない・払えないなどの状況によっては省略・代替可能です:

●閉眼供養(形式的なものであれば、自宅供養でも対応できることも)

●高額なオプション供養や法要セット

●不要な納骨式や会食の手配

ただし、お金がない・払えないからと自己判断をする前に、寺院との関係性や家族の考え方も踏まえて判断することが大切です。墓じまい費用だけで判断し、儀式や供養を「すべて無視」してしまうと、後々の家族間トラブルや心残りにつながることもあります。

[墓じまいの流れ]

お金がない!払えない裏技|生活状況に応じた現実的な方法

見積もりを見直しても、やはり「お金がない・払えない」という場合は、無理をせず現状に合った方法を選ぶことが大切です。

選択肢としては:

また、お金がない・払えない場合は「一時的に改葬を保留し、自宅での手元供養に切り替える」という柔軟な対応も近年増えています。必ずしも“今すぐ全て終わらせなければいけない”というわけではありません。

どうしてもお金がない・払えないと深刻に悩む場合は、一人で抱え込まずに、墓じまい費用について、終活カウンセラーやNPO、寺院など信頼できる第三者に相談することも視野に入れてみてください。

お金がないと墓じまいできない?高額費用を抑える解決策

「墓じまい=高額で手が出せない」「お金がないから払えない」と不安に感じている方も少なくありません。実際、墓じまいには複数の費用がかかるため、事前に全体像を把握しないまま進めると、思わぬ出費に悩まされることもあります。

しかし、裏技を知って、工夫次第で墓じまいの費用負担を大きく軽減することは可能です。たとえば、数十万円単位の差が出るケースもあるため、「墓じまい費用が心配で墓じまいに踏み出せない」という方でも、適切な情報を得て行動すれば無理なく実現できる可能性があります。

ここでは、「お金がない」と感じるときに使える墓じまいの節約術や、費用面で注意すべきポイントを解説します。

お金がないなら、墓じまいは相見積もり

墓じまいにかかる費用は、墓じまい業者によってばらつきが大きいため、相見積もりをとることが非常に重要です。石材店や霊園業者によっては、同じ作業でも10万円以上の差が出ることもあり、「お金がないから少しでも安くしたい」という方にとっては比較がカギとなります。

最近では、墓じまい専門業者の中に「お金が払えない方への分割プラン」や「追加料金なしのパックプラン」を提供しているところもあります。とくに、墓じまい費用が明朗で見積書を詳細に出してくれる業者は安心材料となります。

一方、現地調査をせずに見積額を提示する業者には注意が必要です。あとから「聞いていない追加費用」が発生してしまうこともあるため、事前に「どこまでが基本料金か」「払えない場合の対応」などをよく確認しましょう。

親族間で墓じまい費用の負担を分担

「お金がないから墓じまいを諦めようか…」と一人で悩む前に、親族と墓じまい費用を分担する道を探るのも有効です。墓じまいは家族全体の問題でもあるため、兄弟姉妹や甥姪などと協力して、少しずつ墓じまい費用を出し合う方法も一般的になりつつあります。

特に近年では、「相続人全員の同意があれば、家族で協力して墓じまい費用を払う」ケースも増えています。中には、費用の一部を相続財産から充当することも可能です。こうした柔軟な対応を検討することで、「自分一人では払えない」と感じている方も現実的な解決策が見えてきます。

ただし、墓じまい費用分担をめぐるトラブルも起こりやすいため、「誰がいくら出すか」「払えない場合はどうするか」を明確に話し合っておくことが大切です。

[墓じまいで起きがちなトラブルは?]

公営墓地・合葬墓など低コストな選択肢も

「墓じまい費用が高くて墓じまい後の納骨先を決められない」「そもそもお金がない」という方には、公営墓地や合葬墓など、費用を抑えられる埋葬方法を検討するのも一つの手段です。

とくに自治体が運営する公営霊園では、永代供養込みで納骨費用が1霊あたり5万〜10万円前後と比較的安価で済むケースもあります。また、合葬墓(合同墓)は個別の墓石を必要としないため、墓石撤去の費用負担が重い方にもおすすめです。

さらに、生活保護を受給している方や、経済的に困難な状況にある方を対象とした「墓じまい補助金」や「納骨費用の助成制度」を設けている自治体もあります。こうした支援制度は、条件さえ合えば利用できることも多いため、「本当にお金がないから無理」とあきらめずに、まずは各自治体の福祉課や霊園窓口に相談してみましょう。

[永代供養墓(合祀墓)]

墓じまいを「そのまま放置」するとどうなる?失敗リスク

「墓じまい費用がないし、今すぐじゃなくてもいいか…」と、墓じまいを後回しにしてしまっていませんか?

確かに急ぐ必要がないようにも見えますが、実はお墓をそのまま放置しておくことで、思わぬ失敗リスクやトラブルが発生する可能性があります。

ここでは、「今は無理だから」と何もしないとどうなるか?失敗リスクやデメリットを3つの視点から解説します。

[その沖縄のお墓、継承者はだれ?]

お金がない、でも放置すると維持費・延滞リスクがある!

お墓をそのままにしておくと、毎年の管理費が発生し続けることになります。管理費は霊園や寺院によって異なりますが、一般的に年間5,000〜10,000円前後。これを10年・20年と支払い続けると、結果的に墓じまい以上の費用負担になることも。

また、管理費を滞納すると「延滞料」が加算される場合や、「墓地使用契約の打ち切り」につながることもあります。

放置されている墓所は雑草や倒壊のリスクも高まり、見た目や安全性の面からも問題視されやすくなります。

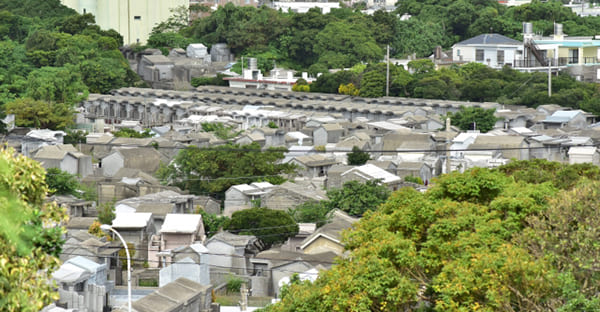

一方、沖縄では個人が墓地を所有する「個人墓地」によるお墓も少なくありません。こちらも墓地の整備や維持費、コンクリート墓も多いため、長年放置をしていると大幅修繕による費用がかさむ、周囲からの苦情トラブルの可能性も出て来るでしょう。沖縄の個人墓地の墓じまいについては、下記コラムをご参照ください。

[沖縄の個人墓地による墓じまい問題]

お金がない場合、無断撤去やトラブルになるケースも

一定期間、管理費が支払われなかったり、連絡が取れない状態が続くと、管理者側が「無縁墓」とみなして撤去を進めるケースもあります。

事前に通知が届いても、宛先不明で返送されれば、そのまま撤去が実行されてしまう可能性も。沖縄の個人墓地であっても、行政による撤去の可能性があります。

また、親族内で誰が管理するか曖昧なまま時間が経つと、「勝手に墓じまいを進めた」「無断で改葬された」といった家族間のトラブルに発展するケースも非常に多く見られます。

こうした事態は、たとえ金銭的には解決しても、人間関係に深いしこりを残すことがあるため注意が必要です。

「もっと早くやっておけばよかった」と後悔しないために

墓じまいは、いざ始めると書類や手続きが多く、時間も手間もかかります。だからこそ、「あのとき準備しておけば…」「もっと元気なうちに話し合っておけばよかった」と後から後悔する声も少なくありません。

特に親の代や祖父母の代で建てたお墓は、「誰が管理するのか?」「供養はどう続けるのか?」を早いうちに話し合っておくことが、家族にとって大きな安心材料になります。

お金の問題も含め、「放置=先延ばし」ではなく、「段階的にできることを探す」という視点で向き合うことが大切です。

墓じまい費用のお金がない・払えない場合の支援・補助制度

「墓じまいをしたいけれど、お金が足りない」「費用が高すぎて手が出せない」という方に向けて、利用できる公的支援や相談制度があるのをご存知でしょうか?

ここでは、自治体が提供する補助金制度や、生活保護受給者への対応、さらには民間団体や寺院による支援についてもご紹介します。状況に応じて活用することで、墓じまいを無理なく進めることが可能になるかもしれません。

自治体による補助金・助成制度

一部の自治体では、墓じまいに関する費用の一部を補助する制度を設けているところがあります。たとえば、改葬によってお墓を撤去し、遺骨を合葬墓などへ移す場合に限り、数万円〜十数万円の補助金が支給されるケースがあります。

補助対象となるには、「一定期間その地域に住んでいること」や「改葬先が公営の施設であること」など、条件が定められていることが多いため、事前に市区町村の役所へ問い合わせるのが確実です。なお、制度の有無や内容は地域によって異なるため、「〇〇市 墓じまい 補助金」などで調べてみると良いでしょう。

お金がない時、生活保護・福祉相談で利用できるケース

現在、生活保護を受けている方や、生活に困窮している方の場合、福祉窓口を通じて墓じまいに関する支援が得られる可能性もあります。たとえば、やむを得ない事情でお墓を撤去せざるを得ない場合、福祉事務所が一定の費用を負担してくれるケースもあります。

また、「お墓が遠方にあって管理できない」「墓地の契約を解消しなければならない」といった事情がある場合には、相談先の福祉窓口や生活支援センターが手続きのアドバイスをしてくれることもあります。費用負担の可否は状況により異なるため、まずは正直に相談してみることが第一歩です。

お金がない場合の民間団体や寺院による支援の例

近年では、墓じまいや改葬に悩む人を支援するNPO法人や仏教系の民間団体も増えてきています。たとえば、無料相談を受け付けたり、生活状況に応じて納骨の費用を軽減してくれる「永代供養墓」を提供している寺院もあります。

特に地域に根ざしたお寺の中には、「経済的に困っている人でも、安心して供養ができるように」と配慮した低料金プランを用意しているところもあります。こうした民間の支援はあまり知られていませんが、「寺院名+永代供養+低価格」などで検索すると見つかることがあります。

また、終活カウンセラーや行政書士などの専門家が連携し、費用や手続きの面で支援するプロジェクトもあるため、困ったときは一人で抱え込まずに相談することが大切です。

[墓じまい補助金の例]

[沖縄で人気の永代供養墓トップ11]

「墓じまいしないと不幸が起きる」は本当?よくある誤解と真実

「墓じまいをすると先祖に祟られるのでは?」「お金がないのに無理に動くと不幸が起きそうで怖い」——そんな不安を抱え、なかなか決断できない方も多いのではないでしょうか。

しかし実際には、墓じまい=不幸の原因になるという考えは、誤解であることがほとんどです。大切なのは「形を変えても、供養の気持ちをどう残していくか」という視点です。ここでは、よくある誤解とその背景、そして向き合い方を丁寧に解説します。

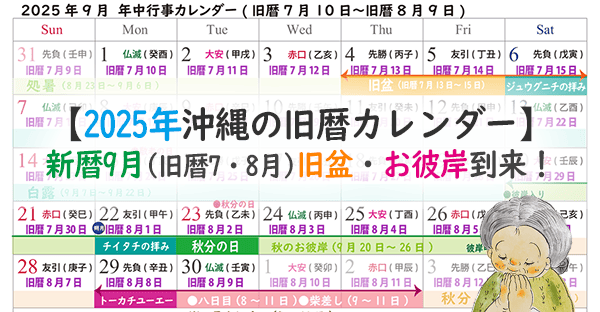

とは言え、2025年は沖縄では神様の目が届かない「ユンヂチ(閏月)」の巡りであり、信仰の面からも墓じまいや改葬、仏壇交換などのお墓事・仏壇事の進めやすい年回りです。気になる方は、この年に進める方法もおすすめです。

[沖縄では墓じまいを進めやすいユンヂチとは]

「墓じまい=先祖に失礼」という考え方はもう古い?

かつては「お墓を守り続けることが先祖への義務」とされていましたが、現代では生活環境や家族構成の変化により、墓じまいはごく一般的な選択肢となっています。

実際に、費用面の問題や後継者不在によって墓じまいを選ぶ人は年々増加しており、決して“親不孝”や“失礼”といった行為ではありません。むしろ、「お墓が荒れてしまう前に、自分の代できちんと整理する」という行為は、責任ある供養の形とも言えるでしょう。

「墓じまいをしたいけれど、罪悪感がぬぐえない」という方も、現実的な判断を下すこと自体が、先祖への思いやりであるという視点を持つことが大切です。

宗教的な不安や家族の気持ちへの向き合い方

「墓じまいをしたらバチが当たるのでは」「不幸が起きたらどうしよう」といった宗教的・感情的な不安も、墓じまいに踏み切れない原因のひとつです。

特に高齢の親世代や親族が強く反対するケースもありますが、その背景には“供養の形式を変えることへの不安”があることが多いです。

このような場合は、「お墓の場所が変わっても、供養の気持ちは変わらない」「費用がない中でも、自分なりにできる範囲で丁寧に供養する」といった形で、相手の価値観を尊重しながら説明していくことがポイントです。

また、閉眼供養(お墓の魂抜き)や新たな納骨先での法要などを丁寧に行うことで、儀式的にも“区切り”を感じられ、安心感につながることもあります。

供養の形を変えても、気持ちは伝わる

墓じまいとは、単に「お墓をなくす」ことではなく、新しい形で供養を続けていくためのステップです。たとえば永代供養墓、合葬墓、手元供養など、今は多様な選択肢があります。

「経済的にお墓を維持できない」「遠方で通えない」などの理由があっても、“供養したい”という気持ちがあれば、それはしっかりと伝わります。

また、現在では費用を抑えた納骨プランや、寺院・自治体による支援制度も広がっており、お金がないからといって供養を諦める必要はありません。

大切なのは、「どう供養するか」よりも、「なぜ供養したいのか」という心の部分です。墓じまいをきっかけに、あらためて家族や先祖とのつながりを見つめ直してみるのも良い機会になるでしょう。

お金がない|墓じまい費用にローンは使える?

「墓じまいをしたいけれど、お金がなくて動けない」「高額な費用を一括で払えない」──そんな悩みを抱える方の選択肢として、ローンの利用があります。近年は石材店や霊園でもローン対応を取り入れる動きがあり、金銭的な事情で墓じまいをあきらめる必要はなくなりつつあります。

とはいえ、借入にはリスクも伴うため、メリット・デメリットの両方を理解したうえで利用を検討することが大切です。以下では、墓じまいローンの種類や注意点、費用対策の工夫について詳しくご紹介します。

墓じまい費用に使えるローンの種類と特徴

墓じまいに使えるローンには、いくつかのタイプがあります。たとえば、以下のようなものが一般的です。

●葬祭ローン・供養関連ローン:一部の金融機関や石材店が提供。比較的審査が通りやすい傾向があります。

●リフォームローン:家のリフォーム資金として申請し、お墓の撤去費用に充てるケースもあります。

●フリーローン:使い道が自由なローン。金利はやや高めですが、柔軟に利用できます。

また、霊園や石材店と提携しているローン会社を通じて、分割払いプランを設けている場合もあります。

ただし、「誰でも利用できるわけではない」という点には注意が必要です。申込時には、年齢・収入・信用情報などに基づく審査があります。

高齢の方であれば葬祭ローン・供養関連ローン(メモリアルローン)が比較的審査が通りやすいでしょう。

ローンを組むメリットとデメリット

ローンを使えば、今すぐにまとまったお金が用意できなくても墓じまいが進められます。実家のお墓を早めに片付けておきたい、無縁墓になる前に対処したいという方にとって、有効な手段となり得るでしょう。

一方で、金利や返済負担の大きさには注意が必要です。返済が長期にわたることで、かえって経済的な負担を増やす結果になることもあります。

また、精神的にも「借金してまで墓じまいするべきだったのか」と後悔する方もゼロではありません。特に高齢の方や年金生活者にとって、将来の支出見通しを見誤ることのないよう、慎重に検討することが求められます。

お金がない|ローン以外で費用を抑える方法も併用

「墓じまい=ローンを組む」しか選択肢がないわけではありません。費用をできるだけ抑えたいと考える方は、他の方法と併用することで負担を軽減できます。

● 公営墓地や合葬墓(合同墓)を活用する:

管理費が安く、1霊あたり5〜10万円前後の納骨費用で済むこともあります。永代供養付きであれば、後継ぎの心配も不要です。

● 自治体の補助金制度を調べる:

一部の地域では、墓じまいに関する助成金制度を設けています。条件に合えば、数万円〜十数万円の補助が受けられる可能性があります。

● 親族と費用を分担する:

一人で全額を払えない場合でも、兄弟姉妹や親族と相談し、費用を出し合うことで現実的に進められるケースもあります。

「墓じまいしたいけどお金がない」という状況でも、方法次第で前向きな対処は可能です。ローンに頼る前に、費用削減や支援制度の活用も視野に入れてみましょう。

[沖縄で墓じまいに利用するローンについて詳しく]

トラブルを防ぐために|事前に相談したい専門家・窓口まとめ

「墓じまいをしたいけれど、費用が心配で動き出せない」「お金がないから、誰にも相談できずに時間だけが過ぎていく」──そんな不安を抱える方も多いのが現実です。墓じまいは、一度進めてしまうと後戻りが難しいケースも多く、「もっと早く相談しておけばよかった」と後悔する方も少なくありません。

特に、費用や金銭的負担、親族との意思疎通といった面ではトラブルが起きやすいため、事前に信頼できる専門家や相談窓口にアクセスし、現状や不安を共有しておくことが大切です。ここでは、お金の問題も含めて墓じまいについて安心して相談できる3つの窓口をご紹介します。

石材店・霊園運営会社への相談

まず最初に相談したいのが、今お墓を管理している霊園や墓石工事を行う石材店です。契約内容の確認や撤去工事の費用見積もりなど、現地調査を通じて具体的な金額が明らかになります。

最近では「墓じまいパック」や「費用明朗な定額プラン」を用意している業者もあり、「お金がないから不安…」という人にも分かりやすく安心できる仕組みが整ってきています。また、撤去後に整地や原状回復義務があるかどうかも、事前に確認しておくべきポイントです。

費用が高額になる傾向がある墓じまいだからこそ、まずは無料見積もりを複数社に依頼し、相場感を把握することが経済的リスクの軽減につながります。

行政書士・終活カウンセラーに依頼するメリット

「改葬許可証」などの行政手続きが必要な墓じまいでは、行政書士のサポートを受けることでスムーズに進められます。書類の取り寄せや記入方法が不安な場合、プロのサポートは強い味方になります。

また、費用面や家族の気持ちの調整に悩む人には「終活カウンセラー」への相談がおすすめです。老後・相続・供養など幅広い視点からアドバイスを受けられ、中立的な立場で金銭的な問題にも配慮した提案をしてくれるのが特徴です。

特に「お金がないけれど墓じまいしたい」といった切実な悩みに対しても、合葬墓の紹介やローン利用、親族間の分担方法など、具体的な対処法を提示してくれることがあります。無料相談やオンライン対応のカウンセラーも増えているため、気軽に一歩を踏み出すことができます。

親族・家族間の話し合いでよくある悩み

墓じまいで最も多いのが、親族間での意見の不一致や費用負担の問題です。「自分は墓じまいをしたいが、他の家族は反対している」「誰が費用を出すのかで揉めている」など、感情的な対立に発展することも少なくありません。

「お金がないから墓じまいを進めたい」と考えていても、その気持ちを家族に伝えきれず、話し合いが進まないケースもあります。そのため、早い段階で家族・親族全体を巻き込み、目的や費用分担、今後の供養の方法について丁寧に共有することが重要です。

ときには、終活カウンセラーやお寺の住職などの第三者に同席してもらうことで、冷静な判断や公平な話し合いが進みやすくなります。「墓じまいは金銭的な問題だけではない」ことを理解しつつ、経済的負担と心情の両面に配慮した話し合いが求められます。

まとめ|お金がないからこそ、早めの相談と選択がカギ

墓じまいには、墓石の撤去費用や改葬費用、新たな納骨先の費用など、複数の出費が伴います。「お金がないからできない」と悩む方も少なくありませんが、実は費用を抑える方法や、公的・民間の支援制度、相談先は意外と多く存在します。

大切なのは、「いつかやらなければ」と思いながら先送りにするのではなく、早めに現状を整理し、情報収集と相談を始めることです。経済的な負担を軽減しながら、心を込めた供養につなげるためにも、まずはできるところから一歩を踏み出してみましょう。

[墓じまいをした後、仏壇やトートーメーはどうする?]