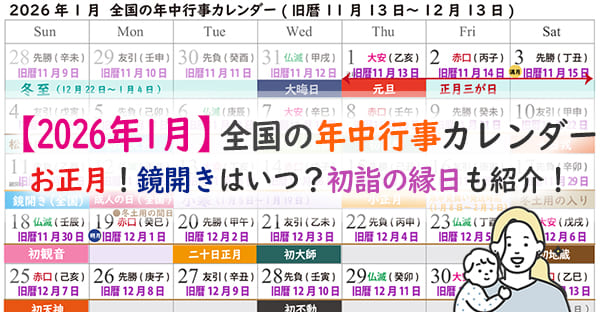

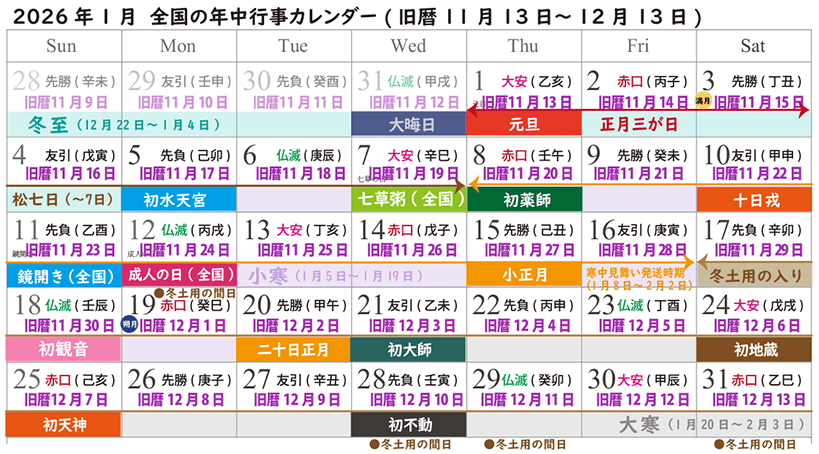

「2026年1月の全国的な正月行事は?」

「2026年1月、成人式・鏡開き等の日程は?」

「正月飾りはどのタイミングで片づける?」

2026年1月、全国的な正月行事は1月1日~3日までの三が日から始まりますよね。7日までがお正月を祝う松の内です。松の内が明ける1月7日は、正月料理で疲れた胃腸を労わり七草粥をいただきます。

本記事を読むことで、2026年1月の全国的な正月行事が分かります。後半では年が明けて初めて参拝することで御縁が繋がる、神様仏様との縁日もご紹介しました。

沖縄で参拝できる拝所もご紹介しているので、どうぞ最後までお読みください。

2026年1月:全国的な正月行事

2026年1月、全国的な正月行事としては7日までの幕の内が明けた後、11日に鏡開きが行われます。一般的には鏡開きの日にしめ縄や門松など、正月飾りを焚き上げますよね。

ただ近年では、正月飾りを焚き上げるどんと焼き行事などの地域行事も少なくなりました。そこで近郊の神社・寺院へ参拝に行き、正月飾りのお焚き上げを依頼する家が増えています。

| <2026年1月:全国的な正月行事カレンダー> | |

| [正月行事] | [内容] |

| 【三が日】 (さんがにち) | ・1月1日(木)~3日(土) ・祝い箸を使い、おせちやお雑煮で祝う |

| 【松の内(松七日)】 (まつのうち) | ・1月1日(木)~7日(水) ・お正月明けのおめでたい期間 |

| 【人日の節句】 (じんじつのせっく) | ・1月7日(水) ・春の七草 |

| 【成人式】 | ・1月12日(月) (1月第2月曜日) ※2000年に変更 |

| 【鏡開き】 | ・1月11日(日) ・鏡餅を割り分けていただく日 (年神様のお見送り) |

| 【小正月】 (しょうしょうがつ) | ・1月15日(木) ・お正月の締めくくり |

| 【二十日正月】 (はつかしょうがつ) | ・1月20日(火) ・正月行事の祝い納め |

かつては正月の祝い納めと言えば小正月の1月15日、もしくは二十日正月の1月20日でしたが、近年では幕の内にあたる1月7日前後に仕事が始まると、早々に日常生活に戻ります。

関西地方では熊手などの縁起物を購入する「十日戎(とおかえびす)」までは正月の風情が残る地域もあるでしょう。

一方、沖縄の旧正月「ソーグァッチ」が2026年に訪れるのは2月17日(火)、新暦と旧暦の調整のために旧暦の同じ月が繰り返して訪れる「ユンヂチ(閏月)」が2025年旧暦6月に訪れたため、2026年は少し遅めのソーグァッチ(旧正月)になります。

[沖縄の2026年1月(旧暦12月)の年中行事カレンダー]

・【沖縄旧暦カレンダー2026】新暦1月(旧暦10月11月)☆1月29日にソーグァチ到来!

①松の内(松七日)

◇2026年1月1日(木)~2026年1月7日(水)までが松の内(松七日)です

元旦~1月3日までは「正月三が日」官公庁、多くの企業がお休みとなる3日間ですよね。この正月三が日を過ぎた1月7日までを「松の内(松七日)」と言います。

1月7日になり松の内(松七日)が終わることを「松の内が明ける」と言い、この日に年神様を迎えるための「しめ縄」など、正月飾りを片付ける家庭もあるでしょう。

ただし松の内は「松七日」とも呼ばれますが、全国的には地域によって違いもあります。

| <全国で違う松の内> | |

| 【関東・全国】 | …1月1日~7日 |

| 【大阪近郊】 ※一部地域 | …1月1日~15日 |

松の内(松七日)は年神様が家庭にいらっしゃる期間です。「年神様」はその年の神様で1年の福を届けてくれます。

そのため松の内(松七日)の出来事や行いが、出来事や行いが年間で影響するとされてきました。松の内は争い事やケンカを慎み、笑顔で過ごしましょう!

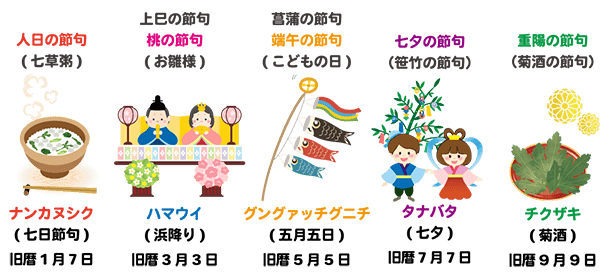

②人日の節句

◇2026年1月7日(水)は人日の節句(じんじつのせっく)です

人日の節句は「七草粥」の日ですね。本来は奇数日か重なる「五節句」のひとつとして数えられます。1月1日は元旦なので、松の内が明ける1月7日を人日の節句としました。

五節句としてはあまり馴染みが少ない方がいるかもしれません。けれども「ひな祭り」「子どもの日」とお伝えすると馴染深いのではないでしょうか。

| <五節句> | |

| 【七草粥】 | ・人日(じんじつ)の節句 (七草の節句) …1月7日 |

| 【ひな祭り】 | ・上巳(じょうし)の節句 (桃の節句) …3月3日 |

| 【子どもの日】 | ・端午(たんご)の節句 (菖蒲の節句) …5月5日 |

| 【七夕】 | ・七夕(たなばた)の節句 …7月7日 |

| 【菊酒】 | ・重陽(ちょうよう)の節句 (菊の節句) |

このように日本人の暮らしに実は馴染深い節句が五節句です。人日の節句は「七草の節句」の名でも親しまれ、全国的には春の七草を入れた「七草粥」をいただきます。

七草粥はセリ(芹)、なづな(ナズナ)、ゴギョウ(御形・ハハコグサ)、はこべら(コハコベ)・ホトケノザ(仏座・コオニタビラコ)、すずな(カブ)、すずしろ(大根)です。

いずれも胃腸を労わる冬の体に優しい食材なので、年末年始で疲れた胃腸を休めます。同時に家族の一年の健康を祈願する日です。

③鏡開き

◇2026年1月11日(日)が鏡開きです

2026年の鏡開きは1月11日(日)に行われます。鏡開きとは、正月飾りとして供えていた鏡餅を割っていただく行事です。鏡餅には年神様が宿るとされるため、刃物は使わず、木槌などで割り分けるのが習わしです。

割ったお餅はお雑煮やおしるこにして食べることで、年神様から授かった力を分かち合い、1年の健康や無病息災を祈ります。鏡開きは武家の風習から広まったとされ、家族が揃って正月を締めくくる大切な行事です。

※地域によって鏡開きの日程が異なる場合があります。詳しくは「地域ごとの正月行事の違い」で解説します。

④小正月

◇2026年1月15日(木)は小正月です

毎年1月15日はお正月のひと区切りとなる「小正月」とされてきました。かつての日本では小正月に奉公人などがお暇を出され、家庭で正月を祝ったためです。

そのため地域によっては1月14日~16日の3日間を小正月とする家もあるでしょう。

小正月は年末年始に忙しかった人のお正月なので、家庭を担う家族(かつては女性)が台所で正月を祝う日でもあったようです。

行事食としては残ったお餅などでいただくぜんざい、邪気を祓い鋭気を養う小豆を入れた「小豆粥」などが知られています。

また小正月を鏡開きとする地域のなかには「火祭り」「どんど焼き」行事もあるでしょう。広場で集まり、開いたお餅を皆で焚き火をしながら焼いていただく行事です。年神様をお見送りする目的もあり、悪魔払いを意味する「左義長」とも呼ばれます。

【おまけ】小豆粥の意味とレシピ

小正月(1月15日前後)には、家族の無病息災を願って「小豆粥」をいただく習慣があります。赤い色には古くから魔除けの力があるとされ、冬の厳しい寒さを乗り切るための滋養食としても親しまれてきました。

小豆粥の作り方はとてもシンプルです。小豆を一度茹でこぼして柔らかく煮た後、炊いたご飯や米と一緒に煮込むだけで、ほんのり赤く染まったお粥が仕上がります。塩を少し加えると、小豆の自然な甘さが引き立ちます。

温かい小豆粥を家族で分け合うことで、新しい年を健やかに過ごせるよう祈る──そんな意味が込められた行事食です。

⑤二十日正月

◇2026年1月20日(火)は二十日正月です

二十日正月はいよいよお正月の祝い納め、節目として行われます。最終的に正月飾りを片付ける日でもありますが、旧正月を祝う沖縄では旧正月まで飾り続ける家もあるでしょう。

関東ではかつて徳川家光が1651年4月20日に亡くなったために、二十日正月は徳川家光の月命日として避けました。関東地域では小正月を正月納めとする家が多いです。

二十日正月では正月料理のご馳走を食べ尽くす日として、魚の骨の汁料理もいただきました。そのため二十日正月を「骨正月」と呼ぶ地域もあります。

沖縄の離島では1年の厄払いと無病息災を祈願する、二十日正月の伝統行事も行われます。広場で2頭の獅子舞を先頭にして、ホラ貝を吹いたり太鼓を叩く人々とともに、葉を巻いた人々が公民館を3周ほど回ります。

[小正月・二十日正月]

・小正月・二十日正月とは、どんな日?2026年はいつ?何を行うの?行事食や作り方は?

地域ごとの正月行事の違い

正月行事の多くは全国で共通していますが、実際には地域によって日程や習慣に違いがあります。松の内や鏡開きの日取り、小正月の行事などは、同じ日本でも地域ごとに特色が見られるのが面白い点です。

関東では松の内を1月7日までとするのが一般的ですが、関西では15日までとされる地域が多く見られます。

そのため、鏡開きの日も関東では1月11日、関西では1月15日に行われるなど、日程に差が生じます。京都の一部では1月4日、さらに東北や北陸では20日に行う地域も残されています。

また、小正月の行事にも地域差があります。東北や北陸では「どんど焼き」「左義長」と呼ばれる火祭り行事が盛んに行われ、正月飾りを焚き上げることで年神様をお送りし、1年の無病息災を祈ります。

| 地域 | 松の内 | 鏡開き | 小正月の特色 |

|---|---|---|---|

| 関東 | 1月7日まで | 1月11日 | 七草がゆが中心 |

| 関西 | 1月15日まで | 1月15日 | 鏡開きと同日に行う例あり |

| 京都 | 1月15日まで | 1月4日 | 特殊な日程が残る |

| 東北・北陸 | 1月15日まで | 1月20日 | どんど焼き・左義長が盛ん |

このように、正月行事には「全国共通の行事」と「地域固有の習慣」が混在しています。旅行や帰省で異なる地域を訪れたときには、地元ならではの正月風習に触れてみるのも興味深いでしょう。

正月飾りとどんど焼き

正月飾りを片付ける時期と意味

松の内が明けると、門松やしめ縄、鏡餅などの正月飾りを片付ける時期になります。正月飾りは年神様をお迎えする依代(よりしろ)とされており、片付けるときには「年神様をきちんとお見送りする」という意味が込められています。

飾りをそのままゴミとして処分するのではなく、感謝の気持ちを持って納めることが大切です。

どんど焼き・左義長とは?

全国各地では、小正月の頃に「どんど焼き」や「左義長」と呼ばれる火祭り行事が行われます。地域の神社や広場に正月飾りや書き初めを集め、大きなやぐらを組んで焚き上げます。

| 地域 | 呼び方 | 主な時期 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 関東 | どんど焼き | 1月15日前後 | 正月飾りや書き初めを焚き上げる |

| 関西 | 左義長 | 小正月 | 神社行事として盛大に行われる |

| 北陸・東北 | どんど焼き | 1月15日~20日頃 | 雪景色の中で行われる地域もある |

燃え上がる炎や立ち上る煙には年神様をお送りする意味があり、一年間の無病息災や家内安全を祈る行事です。

どんど焼きの楽しみ方と現代の処分方法

どんど焼きの火で焼いた団子や餅を食べると、一年病気をしないと言い伝えられており、子どもたちにとっても楽しい正月行事のひとつです。炎にあたることで厄除けになると信じられてきたことから、地域の人々が集まり交流する大切な機会にもなっています。

一方で、都市部や集合住宅ではどんど焼きが行われない地域も増えています。その場合は、神社で「お焚き上げ」をお願いしたり、自宅で飾りを清めてから処分したりする方法もあります。環境への配慮をしながらも、感謝の気持ちを込めて納めることが大切です。

[鏡開き・正月飾りの片付け]

・沖縄では新正月も旧正月もお祝い!鏡開きやしめ縄の片づけはいつ?

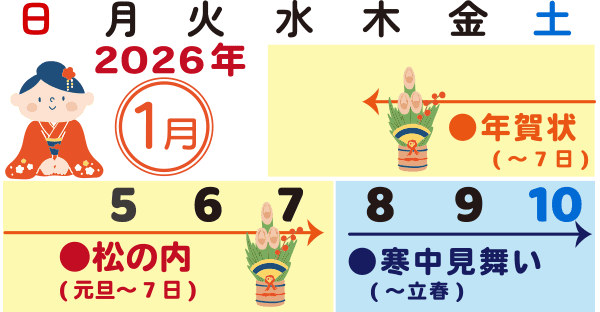

寒中見舞いを出す時期とマナー

寒中見舞いを出す時期

◇寒中見舞いは、松の内が明けてから立春までの期間に送る季節の挨拶状です。

2026年は、関東では1月8日以降、関西では1月16日以降から立春の2月4日(水)までが目安となります。正月の賑わいが落ち着いた頃に届くことで、相手を思いやる温かな気持ちが伝わります。

寒中見舞いの目的と内容

本来は、一年で最も寒さが厳しい時期に「お身体を大切にお過ごしください」と相手の健康を気遣うのが目的です。

形式ばった年賀状とは異なり、近況報告や感謝の言葉を添えるなど、より自由で柔らかな表現が好まれます。「寒さ厳しき折、いかがお過ごしでしょうか」「どうぞご自愛ください」といった一文を入れると安心です。

寒中見舞いを出す相手とケース

寒中見舞いは、出す相手によって意味合いが変わります。

・年賀状をいただいたのに返せなかった方へのお返事

・喪中のため新年の挨拶ができなかった方へのご挨拶代わり

・友人や知人への季節の挨拶や近況報告

それぞれ「遅れてしまった気持ちを補う」「喪中でも気遣いを伝える」といった役割を果たします。

現代の寒中見舞いのスタイル

近年では、はがきだけでなくメールやLINEで送る人も増えています。カジュアルにやり取りできる一方で、ビジネスや目上の方へは従来どおりはがきを使うのが無難です。状況に応じて使い分ければ、気遣いの気持ちをより的確に伝えられるでしょう。

1月の縁日に初詣をして2026年の運を掴む!

◇「初〇〇」とは、正月明け初めての縁日にお参りに行くことです

全国的な年中行事カレンダーでは「初水天宮」「初薬師」「初観音」などの言葉がありますよね。「初〇〇」とは、正月明け初めての神様仏様との縁日にお参りに行くことです。

「縁日」とは1ヶ月30日、神様仏様それぞれに割り当てられた日を差します。縁日にお参りに行くことで、よりその神様仏様との御縁が深まるとされてきました。

例えば毎月18日は観音様の縁日、薬師如来様は8日が縁日です。 初水天宮は有名な行事ですが、沖縄には水天宮様はありませんね。福岡県久留米市が本宮です。

| <2026年1月:神様仏様の縁日> | |

| [縁日] | [神様仏様] |

| ①2026年1月5日(月) | ・初天宮 |

| ②2026年1月8日(木) | ・初薬師 |

| ③2026年1月18日(日) | ・初観音 |

| ④2026年1月21日(水) | ・初大師 |

| ⑤2026年1月24日(土) | ・初地蔵 |

| ⑥2026年1月25日(日) | ・初天神 |

| ⑦2026年1月28日(水) | ・初不動 |

沖縄では旧暦行事が盛んながら、新正月も盛大に祝うようになりました。1月1日元旦~7日の松の内に掛け、琉球八社へ参拝に行く家庭が多いでしょう。

けれども人の喧噪が苦手だったりサービス業でお正月を逃した初詣を検討しているならば、信仰する神様仏様の縁日を狙って、初詣を行うのも一案です。

[縁日について詳しく]

・縁日の本来の意味とは?観音菩薩や大黒天の縁日はいつ・なにをする?お祭りとの違いは?

【2026年度版】沖縄の初詣におすすめの神社寺院は?(初観音・初薬師・初地蔵・初天神・初不動)

①初薬師

◇沖縄で薬師如来が祀られる霊場は首里観音堂です

2026年1月8日(木)は初薬師、2026年年明けに初めて訪れる薬師如来様との縁日です。沖縄県で薬師如来様が祀られる有名な霊場は、首里観音堂になるでしょう。

金観音寺にも薬師如来様は祀られています。ただご本尊は聖観音菩薩様です。薬師如来様は阿弥陀如来様とともに脇侍として祀られています。

| <薬師如来様の霊場> | |

| ①首里観音堂 | |

| [住所] | 〒903-0825 沖縄県那覇市首里山川町3丁目1 |

| [TEL] | 098-884-0565 |

| [HP] | https://www.shuri-kannondo.com/ |

| ②金武観音寺 | |

| [住所] | 〒904-1201 沖縄県国頭郡金武町金武222 |

| [TEL] | 098-968-2411 |

薬師如来様の正式名称は「薬師瑠璃光如来」、薬師は医薬の先生と言う意味があるので病気を治すご利益が知られています。ご利益から「医王善逝」「大医王仏」とも呼ばれますね。

薬師如来様へ祈願する御真言は「ン コロコロ センダリ マトウギ ソワカ」、健康面での祈願事がある方は、2026年1月8日(木)に首里観音堂を訪ねてみてはいかがでしょうか。

②初観音

◇沖縄県には「琉球七観音」と呼ばれる観音様の霊場があります

2026年1月18日(日)は、2026年年明けから初めて訪れる観音様との縁日です。特に沖縄では観音信仰があり、県内各地に観音様を祀る霊場があります。床の間に観音様を祀る家庭も多いですよね。

なかでも奥武観音堂・首里観音堂をはじめとした県内7か所の観音様の霊場は、近年「琉球七観音」と呼ばれるまでになりました。

| <琉球七観音の霊場> | |

| ①奥武観音堂 | |

| [住所] | 〒901-1400 沖縄県南城市玉城奥武108 |

| [TEL] | 098-946-8990 |

| ②首里観音堂 | |

| [住所] | 〒903-0825沖縄県那覇市首里山川町3丁目1 |

| [TEL] | 098-884-0565 |

| [HP] | https://www.shuri-kannondo.com/ |

| ③喜名観音堂 | |

| [住所] | 〒904-0302 沖縄県中頭郡読谷村喜名 ※喜名公園内 |

| ④嘉手刈観音堂 | |

| [住所] | 〒904-1114 沖縄県うるま市石川嘉手苅163 |

| ⑤金武観音寺 | |

| [住所] | 〒904-1201 沖縄県国頭郡金武町金武222 |

| [TEL] | 098-968-241 |

| ⑥久志観音堂 | |

| [住所] | 〒905-2173 沖縄県名護市久志 |

| ⑦屋部寺(凌雲院) | |

| [住所] | 〒905-0007沖縄県名護市 |

沖縄で観音様は子授け・子育ての神様として知られています。「ヤシネーウヤ(養い親)」と言って、地域の観音様はその人の魂の親となる風習もあるほどです。

全国的には観音様にはさまざまな種類があるので、種類によってもご利益はことなります。一般的には家内安全・災難を避ける・寿命を延ばす・病気治癒・夫婦円満・恋愛成就・人間関係が良くなる、などのご利益が信じられてきました。

この他にも沖縄県には各地に観音様が祀られているので、近所の観音様へ拝みに行ってはいかがでしょうか。

③初地蔵

◇沖縄では2011年に発見された「幸せ地蔵」が注目されています

2026年1月24日(土)は、2026年年明けから初めて訪れる地蔵様との縁日です。

地蔵尊は全国的には道脇にひっそりと佇むお地蔵様ですよね。との土地を悪いものから守る土地神様「道祖神(どうぞしん)」が由来となる民間信仰、神仏習合の神様です。

いわゆる集落に流行り病などの疫病が入らない、旅人の安全を守る役割があるお地蔵様ですから、沖縄では土地神様にあたる「トゥーティークン(土帝君)」が地蔵尊にあたるでしょう。

ただ近年では2011年に発見された「幸せ地蔵」が知られています。中城にある幸せ地蔵は、子宝・恋愛成就・病気の快復などをご利益とし、沖縄の人々が癒され愛される存在になりました。

この他、沖縄県では糸満(ヒムカイの塔向かい)・那覇(旭が丘公園内)・浦添(浦添城址内)に和光地蔵尊がいらっしゃいますね。

和光地蔵尊は1952年に当時の大阪四天王寺の出口常順管長が、沖縄戦で亡くなった人々の供養を目的として、沖縄戦で激戦地だった三か所に建立しました。

④初天神

◇沖縄の天神様は天燈山御嶽、普天満宮などで参ります

2026年1月25日(日)は、2026年年明けから初めて訪れる天神様との縁日です。

全国的に25日を縁日とする天神様は天にいる神様「天あまつ神」、天満とも呼ばれます。全国的には天神様の縁日には天満宮・天神社へ参拝をしますね。

天あまつ神として沖縄で親しまれる神社は、奥武山公園内・沖宮から辿り着く天燈山御嶽、普天間宮が有名です。

| <初天神> | |

| ①天燈山御嶽 | |

| [住所] | 〒900-0026 沖縄県那覇市奥武山町44 |

| [TEL] | 098-857-3293 |

| [HP] | https://okinogu.or.jp/ |

| ②普天間宮 | |

| [住所] | 〒901-2202 沖縄県宜野湾市普天間1丁目27−10 |

| [TEL] | 098-892-3344 |

| [HP] | http://futenmagu.or.jp/ |

| ③安里八幡宮 | |

| [住所] | 〒902-0067 沖縄県那覇市安里3丁目19−14 |

| [TEL] | 098-863-8716 |

| [HP] | http://asatohachimangu.net/ |

太宰府天満宮の縁日は有名です。また京都・大阪で呼ばれる「天神さん」は菅原道真です。菅原道真は受験・学問にご利益がある「学問の神様」として知られています。

⑤初不動

2026年1月28日(水)は、2026年年明けから初めて訪れる不動明王様との縁日です。

沖縄県に不動明王様を祀る神社は多くありますよね。なかでも「達磨寺(だるまでら)」の愛称で知られる西来院、那覇市の勝龍寺、辺戸岬の不動明王様も愛されています。

| <初不動> | |

| ①西来院(達磨寺) | |

| [住所] | 〒903-0813 沖縄県那覇市首里赤田町1丁目5−1 |

| [TEL] | 098-884-1077 |

| [HP] | https://www.naha-contentsdb.jp/spot/675 |

| ②福泉寺 | |

| [住所] | 〒901-2403 沖縄県中頭郡中城村伊舎堂617 |

| [TEL] | 098-895-2076 |

| [HP] | https://okinawa-naritasan.jp/ |

| ③安國寺 | |

| [住所] | 〒903-0826 沖縄県那覇市首里寒川町1丁目2 |

| [TEL] | 098-884-2735 |

| [HP] | http://taiheizan-ankokuji.com/ |

| ④盛光寺 | |

| [住所] | 〒903-0821 沖縄県那覇市首里儀保町3丁目19 |

| [TEL] | 098-884-3869 |

| [HP] | https://www.naha-contentsdb.jp/spot/469 |

| ⑤辺戸岬の不動明王 | |

| [住所] | 〒905-1421 沖縄県国頭郡国頭村辺戸 |

辺戸岬の不動明王様は辺戸岬の崖のところに鎮座されていますね。反対方向へ進む拝所は龍神様です。その先には太陽の神様「ティンマムン」が祀られる安須森御嶽(あすむいうたき)もあるので、巡拝するのも一案です。

まとめ:2026年全国的な正月行事は1月20日が締めくくりです

全国的にお正月は「正月三が日」と呼ばれる1月1日(元旦)~3日までですよね。正月三が日が終わると仕事や学校が始まり、慌ただしくなってきます。

一方で昔からお正月は三が日後も松の内が明ける1月7日・鏡開き1月11日を経て、少しずつ締めくくりの日を迎えてきました。

地域によって異なりますが、最終的なお正月の締めくくりは2026年1月20日(火)の二十日正月です。この日にはご馳走の残りを骨までいただく「骨正月」でもあります。

そして毎年1月は神様仏様との縁日に参拝する「初〇〇」をすることで、1年にご利益があると信じられてきました。神様仏様を参拝して気持ちを新たに、1年を過ごしてみてはいかがでしょうか。

[初詣のマナー]

・2026年新正月!沖縄で初詣におすすめの神社はどこ?知っておきたい初詣マナーも紹介