沖縄の「ミージュールクニチー(新十六日祭)」とは、亡くなって間もない家で行う「あの世の正月」です。

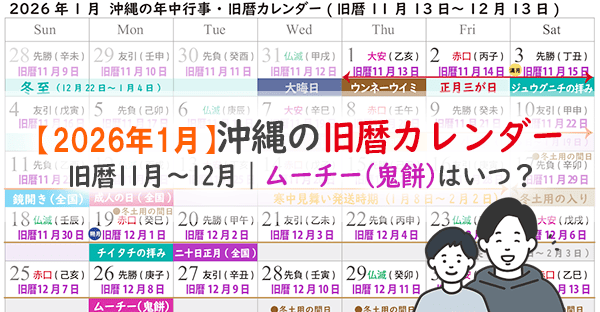

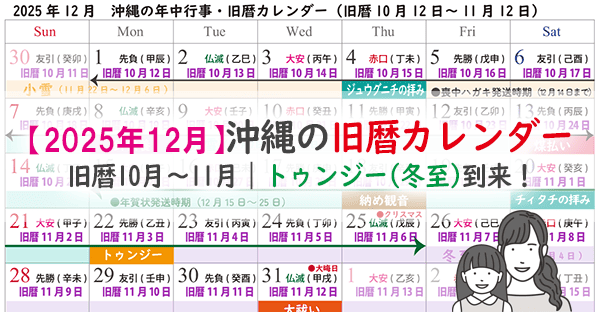

2026年のミージュールクニチーは、旧暦1月16日(新暦:2026年3月4日)にあたります。

本記事では、2026年の日付をふまえ、ミージュールクニチー(新十六日祭)を行う家の考え方や、お供え物・拝み方を分かりやすく解説します。

※旧暦行事は年によって新暦日が変わるため、本記事は2026年の日付に更新しています。

沖縄の「ミージュールクニチー(新十六日祭)」とは?

◇ミージュールクニチー(新十六日祭)は、沖縄本島で喪中の家が初めて迎える旧暦1月16日の供養行事です。

離島地域で行われるジュールクニチー(十六日祭)とは役割が異なります。

ジュールクニチー(十六日祭)は旧正月が終わった後に行われる伝統的な行事で、「あの世の正月」と言われます。ご先祖様とあの世の正月を祝い供養する、お墓参り行事です。

●このジュールクニチー(十六日祭)は、主に沖縄の離島地域で行われる旧暦行事となり、沖縄本島の一大お墓参り行事「シーミー(清明祭)」の代わりとなるものです。

そのため、ジュールクニチー(十六日祭)を行う離島地域では、シーミー(清明祭)を行わない家がほとんどです。

●一方で、沖縄本島のミージュールクニチー(新十六日祭)は、この1年で大切な家族を失い喪に服している家において、初めて迎える旧暦1月16日に執り行う供養です。※2026年は新暦3月4日(水)

そのため、新しい先祖の霊を迎える大切な行事と言えるでしょう。

このように、離島地域のお墓参り行事「ジュールクニチー(十六日祭)」と似ていますが、沖縄本島の「ミージュールクニチー(新十六日祭)」は、新しい霊、つまり最近亡くなった家族の霊を特に迎えることを目的としています。

●ミージュールクニチー(新十六日祭)は毎年旧暦1月16日に行われ、2026年は3月4日(水)にあたります。

通常、家族は墓地を訪れ、墓前で供物を捧げ、祈りを捧げます。お供え物は沖縄の旧暦行事では定番の重箱料理が一般的です。故人の霊を供養するため、弔事用の重箱料理としてご馳走を供えます。ただし、沖縄では弔事であっても豚肉料理を供える家が多いでしょう。

また、家族が集まり、先祖の思い出を語り合うことで、家族の絆を深める機会ともなります。ミージュールクニチー(新十六日祭)は、地域や家庭によって細かい習慣や儀式の違いが見られることもありますが、共通して先祖を大切にし、彼らの加護を受けることで、家庭の安寧を願うという精神が根底にあります。

この行事は、沖縄の文化と伝統に深く根付いており、沖縄の人々にとって非常に重要な意味を持っています。

ミージュールクニチー(新十六日祭)はどんな家が行うの?

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| ミージュールクニチー (新十六日祭) |

|

| 目的 |

|

| 行事内容 |

|

| 役割 |

|

| 家族への影響 |

|

沖縄本島のミージュールクニチー(新十六日祭)は、家族が亡くなった後、初めて迎えるジュールクニチー(十六日祭)として特別な意味を持ちます。この行事は、亡くなった家族を偲び、彼らの魂があの世で安らかに過ごせるように願うための重要な儀式です。

●一般的なジュールクニチーが先祖を敬い感謝する日であるのに対し、ミージュールクニチーは新たに亡くなった家族の魂を特に意識し、個別に供養する日となります。

この日には、家族や親しい友人が集まり、亡くなった方のために祈りを捧げ、心を通わせます。お供え物や特別な料理を用意し、故人が好んだものを供えることも多く、これにより故人の魂が満足し、安らかに旅立つことを願います。

また、故人が生前に親しくしていた人々が集まることで、家族にとっても心の支えとなり、故人の思い出を共有することで悲しみを和らげる助けとなります。

●さらに、ミージュールクニチーには、故人がこの世からあの世へと無事に移行するための案内役としての役割もあります。

喪中の家族にとって、この行事は故人との最後のお別れを象徴するものであり、精神的な一区切りをつける大切な機会となります。故人の魂が家族の祈りと共に新たな旅路へ向かうことを祈念し、家族の絆を深める日でもあります。

このように、ミージュールクニチーは単なる供養行事ではなく、故人を偲ぶと同時に家族の新たな出発を支える大切な儀式です。沖縄の風習に根ざしたこの行事は、家族やコミュニティの結束を強め、故人の幸福を願うことで、残された者たちにとっても心の安寧をもたらします。

ミージュールクニチー(新十六日祭)を迎える家が控えること

◇ミージュールクニチー(新十六日祭)の「ミー(新)」は、「ミーサー(新霊)」の「ミー(新)」です。

…沖縄本島では、家族を亡くして間もない喪中の家がミージュールクニチー(新十六日祭)を迎えるため、お祝い事は控えます。

全国的にも喪中の家は、喪中のご案内ハガキを出して年賀状を控えるなど、正月のお祝いを控えますよね。

同様に、ミージュールクニチー(新十六日祭)の期間中も、家族や親しい友人は喪中の心持ちを大切にし、お祝い事や派手なイベントを避けることが求められます。お祝い事を控えるため、旧正月も喪中の家族のみで静かに迎え、しめ縄や門松などのお飾り、年賀状などのお祝い事は控えます。

| イベント | 喪中の対応 |

|---|---|

| 旧正月 |

|

| ミージュールクニチー (新十六日祭) |

|

| シーミー (清明祭) |

|

| ※喪中を3年とする地域もあるので確認が必要 | |

沖縄で毎年4月の春先に訪れる二十四節気「清明」の節気に行うお墓参り行事「シーミー(清明祭)」もまた、お墓参り行事ではありながらも、ご先祖様と新春を祝うお祝い行事です。

●そのため喪中の家はシーミー(清明祭)を控えます。

…その代わりにミージュールクニチー(新十六日祭)にてお墓参りを行い、ご先祖様、そして故人を供養するのです。

また、沖縄では喪中期間を1年のみではなく、3年間とする地域もあるので、気になる方は地域の人々に確認をすると良いでしょう。喪中が3年間であれば、3年間のシーミー(清明祭)を控えることになるためです。

ミージュールクニチー(新十六日祭)は、故人の魂があの世で穏やかに過ごせるようにと願う儀式であり、そのために行われる行事には深い意味があります。

お供え物や祈り、故人への感謝の言葉を通じて、家族が一丸となって故人を送り出す姿勢が求められます。このような行事を通じて、家族は故人の存在を再確認し、その影響を受けながら新たな生活を歩み始めるのです。

ミージュールクニチー(新十六日祭)を通して、家族は故人を心に抱き続けるとともに、新たな一歩を踏み出す準備を整えることができるでしょう。この行事は、単なる伝統行事としてだけでなく、家族の心の支えとして重要な役割を果たしています。

[喪中と忌中の違い]

・忌中・忌明けとは?喪中との違いや忌中にやってはいけないこと、忌明けにすることを解説

[喪中ハガキの出し方]

・喪中ハガキはいつ出す?親しい人へひと言添えても良い?年末の訃報やタブー|マナー解説

ジュールクニチー(十六日祭)とミージュールクニチー(新十六日祭)の違い

ミージュールクニチー(新十六日祭)とジュールクニチー(十六日祭)は、沖縄の伝統的な慣習ですが、その目的や行われるタイミングに違いがあります。

●ジュールクニチー(十六日祭)は、一般に先祖を供養するために行われる主に離島地域の年中行事で、旧暦の正月から数えて16日目の旧暦1月16日に、毎年実施されます。

…この日は、あの世の正月とされ、先祖の霊を迎えて供養し、家族が集まって祈りを捧げる特別な日です。

●一方、ミージュールクニチー(新十六日祭)は、家族が亡くなってから初めて迎えるジュールクニチー(十六日祭)にあたり、喪中の人々が行う特別な行事です。

これは、故人の霊を初めて迎え入れるという意味合いが強く、通常のジュールクニチー(十六日祭)とは異なり、よりプライベートかつ厳粛な雰囲気で行われます。この行事では、亡くなった家族への思いを新たにし、故人の魂が安らかであることを祈念します。

| 行事 | 説明 |

|---|---|

| ジュールクニチー (十六日祭) |

|

| ミージュールクニチー (新十六日祭) |

|

また、ジュールクニチー(十六日祭)では、家族全員が集まって共に食事をし、先祖を偲ぶのに対し、ミージュールクニチー(新十六日祭)はより個人的な祈りに焦点を当て、限られた家族や親戚が集まって行うことが多いです。

これにより、故人との個別の繋がりを大切にし、心の中での別れを受け入れる機会とされています。

このように、ジュールクニチー(十六日祭)とミージュールクニチー(新十六日祭)は、同じ供養の目的を持ちながらも、その背景や行われ方に違いがあります。

どちらも、先祖や亡くなった家族への感謝と祈りを込めた重要な行事であり、沖縄の文化に深く根付いた風習です。どちらの行事も、故人との絆を再確認し、家族の絆を深めるための大切な時間となっています。

[沖縄離島地域のジュールクニチー(十六日祭)]

・沖縄のジュールクニチー(十六日祭)「あの世の正月」とは?行う人やお供えもの、拝み方

シーミー(清明祭)とミージュールクニチー(新十六日祭)の違い

シーミー(清明祭)とミージュールクニチー(新十六日祭)は、どちらも沖縄で重要な祖先供養の行事ですが、その意味や行い方にはいくつかの違いがあります。

●まず、シーミー(清明祭)は春に行われる伝統的な、毎年行われる年中行事です。

…二十四節気における「清明」の節気に行われ、家族が一堂に会して墓を清掃し、ご先祖様と共食します。

お墓参りでありながらも、ご先祖様とともに新春の到来を祝う祝い事として行われる点が、最も特徴的と言えるでしょう。

| 行事名 | 時期 | 特徴 |

|---|---|---|

| シーミー (清明祭) | 清明の節気 |

|

| ミージュールクニチー (新十六日祭) | 旧暦1月16日 |

|

一方で、ミージュールクニチー(新十六日祭)は、家族が亡くなった後に初めて迎える旧暦1月16日のあの世の正月「ジュールクニチー(十六日祭)」であり、喪中の家族が特別に行う行事です。

この行事は、新たな霊を迎え入れるための重要な儀式であり、供養行事となります。

●また、シーミー(清明祭)では、墓前での供養が主な行事ですが、ミージュールクニチー(新十六日祭)では、お墓参りは行うものの、多くの家や地域でお仏前での供養が中心となります。

これは主に、亡くなったばかりの家族の霊を家庭内でしっかりと迎え入れるためのものです。

[シーミー(清明祭)]

・沖縄のお墓参り行事シーミー(清明祭)、2026年はいつ?お供え物や拝み方まで解説!

シーミー(清明祭)とミージュールクニチー(新十六日祭)のお供え物の違い

さらに、シーミー(清明祭)でご先祖様に供えられるお供え料理は、紅白かまぼこや色とりどりのご馳走で、慶事として整え、家族全員が集まり、供え物を分け合って食べます。

一方でミージュールクニチー(新十六日祭)のお供え物は法要を伴うスーコー(焼香)と同じ弔事として供えます。故人を偲ぶための静かな供養が行われることが多いのです。

| 行事名 | 主な場所 | 供え物 |

|---|---|---|

| シーミー (清明祭) | 主に墓前が多い |

|

| ミージュールクニチー (新十六日祭) | 主にお仏前が多い (地域により違いあり) |

|

この他にも、シーミー(清明祭)では伝統的な沖縄料理が供えられることが多く、親族が集まってそれを一緒に楽しむのが通例です。

しかし、ミージュールクニチー(新十六日祭)では、故人に関連する特別な料理や、故人が好んだ食べ物も供えます。両者ともに祖先を敬う心は共通していますが、その方法や意味合いにはこうした違いがあるのです。

[弔事と慶事のお供えもの]

・【沖縄の旧盆2026年】お供え物の重箱の詰め方は?慶事と弔事5つの違い

沖縄でミージュールクニチー(新十六日祭)のお墓参り

◇ミージュールクニチー(新十六日祭)の朝にお墓参りを行い、ミーサー(新霊)を自宅までご案内します

喪中に行う沖縄のミージュールクニチー(新十六日祭)はお墓参り行事ではありませんが、朝に家族でお墓参りをすることが習わしです。通常のお墓参りと同じように、お参り前にお墓掃除をしてご案内します。

<沖縄のミージュールクニチー(新十六日祭):お墓参り>

①お墓掃除

②ヒジャイガミ(左神)へ拝む

③墓前でご案内をする

「ヒジャイガミ(左神)」とは、沖縄で墓地を守護する神様で、沖縄ではミージュールクニチー(新十六日祭)に限らず、お墓に着いたら最初にご挨拶をする神様です。

全国的な初盆で、白提灯を持ってお墓参りを行い、自宅までご案内する風習がある地域もありますが、これと同じですね。

ヒジャイガミ(左神)への拝み方

◇墓前ではヒジャイガミ(左神)、墓前の2か所で拝みます

お墓に着いたら、まずはお墓を守ってくださっている土地神様である「ヒジャイガミ(左神)」へご挨拶とご報告をします。

ヒジャイガミ(左神)はお墓の向かって右側、左側にいらっしゃいますので、まずヒジャイガミ(左神)へお供えもの「ウサギムン」を供えてください。

<ヒジャイガミ(左神)への拝み方>

①お供えものを供える

●ジューニフンウコー(十二本御香)

・日本線香12本、もしくは4本

・ヒラウコー(平御香)…タヒラ(2枚)

…のいずれか

●ヒジュルウコー(冷たい御香)

・火を灯さないお線香

・シルカビ(白紙)の上に乗せる

(半紙を4つ切り、2つ折りにする)

②ヒジャイガミ(左神)へ拝む

[拝み言葉]

「日ごろのお墓の御守護、感謝しております。本日はジュールクニチーです。

これからお墓の掃除とご案内をいたしますので、なにとぞ無事に、立派に終わりますように。」

③シルカビを焚く

・お供えしたウサク(お酒)を掛ける

※家に持ち帰っても良い。

かつての沖縄ではヒジャイガミ(左神)への拝みの後、神様への税金とされる「シルカビ(白紙)」を、ヒジャイガミ(左神)の御前で焚いてきましたが、近年では火の用心の観点から、自宅へ持ち帰り、お仏壇に供える家が増えています。

[シルカビ(白紙)の作り方]

・旧盆で焚くウチカビとは?沖縄線香ヒラウコー、神様へ供えるシルカビの作り方も解説!

[沖縄のお線香の本数、扱い方]

・沖縄のコーブン(お線香の本数)☆心を重視する自由な拝み

墓前での拝み方

◇墓前ではご案内をするのみです

喪中に行う沖縄のミージュールクニチー(新十六日祭)は、墓前の拝みはご案内だけですので、特別なお供えもの「ウサギムン」は必要ありません。ミーボン(初盆)と同じく白提灯「ミグィドゥールー(灯篭)」を準備する家もあります。

<ミージュールクニチー(新十六日祭)のご案内>

①ウサギムン(お供えもの)を供える

・供え花

・ウチャトゥ(お茶)

・ミジトゥ(お水)

・ウサク(お酒)

②ウチカビ(打ち紙)を添える

・家長…5枚

・その他の家族…3枚/1人

③お線香を墓前に供える

●ジューニフンウコー(十二本御香)

・日本線香12本、もしくは4本

・ヒラウコー(平御香)…タヒラ(2枚)

…のいずれか

●ヒジュルウコー(冷たい御香)

・火を灯さないお線香

・シルカビ(白紙)の上に乗せる

(半紙を4つ切り、2つ折りにする)

④ご案内

「本日、ジュールクニチーの日を迎えました。お仏壇にお供養の準備を整えていますので、どうぞお越しください。」

⑤ウチカビ(打ち紙)を墓前で焚く

・ウチカビ(打ち紙)を焚く

・供えていたお酒を掛ける

ウチカビ(打ち紙)を焚く時は、火の元には充分に注意をしてください。ウチカビ(打ち紙)を焚く金属ボウルの容器「カビバーチ(火鉢)」がありますので、そのなかで焚くと良いでしょう。ウチカビ(打ち紙)を焚くための「ジンクラ(銭蔵)」を備えているお墓もあります。

カビバーチ(火鉢)は、アルミボウルの底に金網を敷いて、水を張るとできますが、火箸と底網がセットになって、ホームセンターなどでも販売しているため、購入しておくと便利でしょう。

ただ最近ではお墓と自宅が遠い家も多いですよね。このようなお家では門前などで簡単にご案内を済ませても問題はありません。

[ウチカビ(打ち紙)]

・旧盆で焚くウチカビとは?沖縄線香ヒラウコー、神様へ供えるシルカビの作り方も解説!

沖縄のミージュールクニチー(新十六日祭):お仏前

◇沖縄のミージュールクニチー(新十六日祭)はお仏前にお供えものを広げます

喪中に行う沖縄のミージュールクニチー(新十六日祭)でのお供えものは、沖縄では定番の重箱料理、海の幸・山の幸を揃えたご馳走「ウサンミ(御三味)」です。

シーミー(清明祭)のお墓参り行事のお供えものを弔事用にして、そのままお仏前に広げています。

身内のみで執り行うとされますが、親族がお仏前へ弔問に訪れることも多いため、おもてなしの準備も整えておくと安心です。

<沖縄のミージュールクニチー(新十六日祭):お仏前>

①お供えものを供える

②お線香を供える

③家族で拝む

④ウハチケーシ(御初返し)

⑤カビアンジ(紙炙り)

⑥ウサンデー(御下がり)

「ウハチ(お初)」とは、ご馳走に初めて手を付ける「お初もの」です。それぞれ行い方は下記より詳しく解説します。

①お供えものを供える

◇沖縄でミージュールクニチー(新十六日)は、弔事用の重箱料理を供えます

また、尋ねる側は千円程度の手土産を持ち寄るでしょう。持ち寄った手土産は、まず、お仏壇に真っ先に供えてください。手土産の上に人数分(3枚×家族の人数)のウチカビ(打ち紙)を添えます。

<お仏前のウサギムン>

[日ごろのウサギムン]

・供え花…2立て

・ウチャトゥ(お茶)…2杯

・ウサク(お酒)…1杯

[重箱料理]

●チュクン(両方)4重

・むち重…2重

・おかず重…2重

[弔事用]

●祝いものは控える

・むち重(もち重)…白もち

・豚三枚肉…皮目は上

・かまぼこ…白のみ

・昆布…返し昆布

・おかず…ごぼう、大根など

※ターンム(田芋)などは控える

●お箸

・複数膳を重箱に乗せる

●ウチカビ(打ち紙)

・人数分、重箱の上に乗せる

[その他]

●ムイグァーシ(お菓子)の盛り合わせ盆

●果物の盛り合わせ盆

ムイグァーシ(お菓子)の盛り合わせも、沖縄では昔ながらのこんぺんや、ロールケーキのような「巻きガーシ(巻き菓子)」、花ボウル、桃ガーシなどがあります。こちらも供養行事なので赤い色は控えて(桃ガーシなど)、白などの落ち着いた色で揃えましょう。

②お線香を供える

◇お仏壇に供えるお線香は、ジュウニフンウコー(十二本御香)です

沖縄のミージュールクニチー(新十六日祭)で、家長がお仏壇に供えるお線香はジュウニフンウコー(十二本御香)、日本線香で12本となります。

沖縄線香のヒラウコー(平御香)は、イップンウコー(日本線香)が6本くっ付いているので、タヒラ(2枚)です。その他の家族や弔問客は、それぞれサンブンウコー(三本御香)、日本線香3本分なので、ヒラウコー(平御香)では、半分に割ります。

<お仏壇に供えるお線香の本数>

●ジュウニフンウコー(十二本御香)

・日本線香…12本(略式4本)

・沖縄線香…タヒラ(2枚)

●サンフンウコー(三本御香)

・日本線香…3本(略式1本)

・沖縄線香…半ヒラ(1枚を半分に割る)

沖縄ではミージュールクニチー(新十六日祭)に訪れる弔問客は、多くが千円~3千円程度の手土産を持参しますよね。ミージュールクニチー(新十六日祭)は、僧侶による読経供養こそしないものの供養行事なので、お線香の御進物を準備しても良いでしょう。

[お線香を贈る]

・【沖縄でお線香を贈る】カバシウコー(香り線香)を贈る意味とは

③家族で拝む

◇お仏壇へは家長を中心として、家族で合掌します。

また祖父母など、家で最も年齢の高い人が中心となって拝むこともあるでしょう。

お仏壇には、本日がジュールクニチー(十六日祭)の日であること、そしてお供えものを供えていることをお伝えして、皆で合掌します。

<お仏壇への拝み言葉>

「ウートゥートゥ ウヤフジガナシー、

(あな尊き ご先祖様)今日の善き日に〇年生まれの女のミージュールクニチー(新十六日祭)のお供養をおこなっております。

心を込めたご馳走をお供えし、家族揃って供養をしておりますので、どうぞお受け取りくださいますように。

そして〇年生まれの女をブジに極楽浄土へ通し、成仏させてください。

また、ウグァンブスク(御願不足)は大目に見てくださいまうように。

ウートゥートゥ。

(あな 尊い)」

拝み事「ウグァン(御願)」は、昔ながらの沖縄言葉で拝む「グイス(祝詞)」を唱えるとする人がいますが、沖縄の家庭で行うミージュールクニチー(新十六日祭)であれば、普段の言葉を使い、心を込めて唱えると良いでしょう。

④ウハチを返す

◇供えていた重箱料理のウサンミ(御三味)を重箱の上に置きます。

家族で拝みを終えたら、重箱料理のおかず「ウサンミ(御三味)」から、少しずつ取り出し、ひっくり返して重箱の上に乗せてください。

「ウハチ」は「御初」と書き、ご馳走の最初のおかずを供えることです。「ウハチを返す」ことを、「ウハチケースン(御初を返す)」とも言いますね。

<ウハチを返す>

①ウサンミ(御三味)を取り出す

・数品目を取り出す

②ひっくり返す

③重箱の上に乗せる

ウハチを返した後は、「どうぞお受け取りください」「ウキトゥイジュラサー ウタビミスーリー(受け取ってくださいますように)」、「御初をどうぞ」などとお声掛けをします。

⑤カビアンジ(紙炙り)

◇お供えものに添えていたウチカビ(打ち紙)を焚きます。

お供えもの「ウサギムン」に供えていたウチカビ(打ち紙)を燃やしてください。

カビバーチ(紙鉢・火鉢)を用意して焚き、火の元には充分注意を払います。ウチカビ(打ち紙)を焚くことが「カビアンジ(紙炙り)」です。

<ウチカビ(打ち紙)を焚く>

●ウチカビ(打ち紙)の枚数

・家長…5枚

・その他の家族…3枚/1人

・弔問客…3枚/1人

ウチカビ(打ち紙)を焚き終えたら、供えていたウサク(お酒)を掛け、鎮火したら終わりです。昔はウハチケーシ(御初返し)で供えたおかずをカビバーチ(火鉢)に入れていましたが、最近は別皿に取り分けて供える家庭が増えました。

またウチカビ(打ち紙)を焚いた後の灰は、ミージュールクニチー(新十六日祭)が全て終わった頃、玄関先の門前でこぼしていましたが、今ではシンクにこぼす家庭も多いでしょう。

⑥ウサンデー(御下がり)

◇お供えしていた重箱料理のウサンミ(御三味)を家族でいただきます

カビアンジ(紙炙り)を終えたら、ウハチケーシ(お初返し)をしたおかずのみを別皿に盛り分け、残りは家族でいただきましょう。

このように、お供えものを下げて家族でいただき、故人やご先祖様と共食することを、沖縄では「ウサンデー(御下がり)」と言います。ウサンデー(御下がり)は有難いものなので、残さずに全ていただくと良いでしょう。

ミージュールクニチー(新十六日祭)のお供えレシピ

ミージュールクニチー(新十六日祭)のお供えとして重箱に詰める料理は、伝統的な風習を大切にしつつ、現代の家庭でも手軽に作れるものが理想的です。ここでは、ミージュールクニチー(新十六日祭)にぴったりなおかずレシピをいくつかご紹介します。

●まず、ねじりコンニャクの煮付けです。

コンニャクは健康にも良く、味が染み込みやすいので、煮物に最適です。お好みで人参やごぼうを加えると、弔事用でありながらも濃淡が豊かになり、重箱の中で一際目立つ一品となります。

●次に、魚の天ぷらです。

新鮮な白身魚を使用し、サクサクとした衣で包むことで、香ばしい風味が楽しめます。沖縄天ぷらでは魚は定番人気なので、家族全員が満足すること間違いありません。

●さらに、厚揚げの煮付けもおすすめです。

厚揚げはボリュームがあり、煮込むことで味がしっかりと染み込みます。だし汁と醤油、みりんで煮込むことで、優しい味わいが楽しめます。

これらのおかずは、ミージュールクニチー(新十六日祭)の重箱料理として最適であり、家庭で手軽に作れるものばかりです。

伝統を守りつつも、現代のライフスタイルに合わせたアレンジを加えることで、家族みんなが楽しめる料理になります。ぜひ、これらのレシピを参考にして、特別な日を彩る一助としてみてください。

①ねじりコンニャクの煮付け

ミージュールクニチー(新十六日祭)の重箱に欠かせないおかずとして、ねじりコンニャクの煮付けをご紹介します。この料理は、シンプルながらも見た目に華やかさを加えるため、お祝いの席にぴったりです。

| ステップ | 作業内容 |

|---|---|

| 1 |

|

| 2 |

|

| 3 |

|

| 4 |

|

| 5 |

|

●まず、ねじりコンニャクの特徴的な形を作る方法を説明します。

・コンニャクを適当な大きさに切った後、中央に切れ目を入れます。

・その切れ目に片端を通してねじることで、独特のねじり形が完成します。

…これにより、煮込む際に味がしっかりと染み込みやすくなります。

●次に、煮付けの作り方です。

・鍋にだし汁、醤油、みりん、砂糖を加え、ひと煮立ちさせます。

・ねじったコンニャクを加え、中火でゆっくりと煮込みましょう。

(味が染み込むよう、約20分から30分程度煮ると、しっかりとした風味が楽しめます。)

※ポイントは、煮込む際に落とし蓋を使用することで、均一に味が染み渡るようにすることです。

ねじりコンニャクの煮付けは、見た目以上に手軽に作れる一品であり、重箱に彩りを添えるだけでなく、その味わいも深く満足感を与えます。

伝統的な沖縄の行事においても、こうした手間をかけた料理が供されることで、故人を偲ぶ心が一層深まります。ぜひ、ミージュールクニチー(新十六日祭)の際には、このねじりコンニャクの煮付けを試してみてください。

②魚の天ぷら

◇魚の天ぷらは、ミージュールクニチー(新十六日祭)の重箱料理に欠かせない一品です。

沖縄では、魚の天ぷらは新鮮な魚を使って作ることが一般的で、特に旬の魚を選ぶとその美味しさが一層引き立ちます。

今回は、沖縄らしい風味を楽しむために、白身魚を使った天ぷらのレシピをご紹介します。

| ステップ | 手順 |

|---|---|

| 1 |

|

| 2 |

|

| 3 |

|

| 4 |

|

| 5 |

|

●まず、新鮮な白身魚を用意し、骨や皮を取り除きます。

・適当な大きさに切り分け、軽く塩を振って下味をつけましょう。

●次に、卵を溶いて冷水と混ぜ、薄力粉を加えて衣を作ります。

(衣に使う水は冷たいものを使用することで、サクサクとした食感を保てます。)

(衣に少量の片栗粉を加えることで、さらにカリッとした仕上がりになります。)

●魚に薄力粉をまぶし、余分な粉をはたいてから、衣をしっかりとつけます。

・揚げ油を170℃に熱し、魚を一切れずつゆっくりと入れていきます。

(揚げる際には、あまりたくさんの魚を一度に入れないように注意し、油の温度が下がらないようにしましょう。)

・魚の表面が黄金色になり、カリッとした食感になったら油から引き上げ、余分な油を切ります。

●揚げたての魚の天ぷらは、天つゆや塩で味わうのもおすすめです。

・天つゆを作る際には、だし汁、醤油、みりんを合わせて煮立て、冷ましてから使います。

※お好みで大根おろしを添えると、さらにさっぱりとした味わいが楽しめます。

この魚の天ぷらは、重箱に詰める際の彩りとしても美しく、また冷めても美味しいので、おもてなし料理としても最適です。

ミージュールクニチー(新十六日祭)の特別な日に、ぜひ手作りの魚の天ぷらをお試しください。家庭で簡単に作れるので、家族みんなで楽しむことができるでしょう。

③厚揚げの煮付け

◇厚揚げの煮付けは、ミージュールクニチー(新十六日祭)の重箱料理では子ども達に人気です。

厚揚げは、豆腐を揚げたもので、外側はカリッとした食感を持ち、中は柔らかく染み渡る味わいが特徴です。この料理は、シンプルながらも家庭の味を感じさせる温かみのあるおかずとして人気があります。

| 材料 |

|

|---|---|

| 手順 |

|

| ポイント |

|

材料は、厚揚げ、だし汁、醤油、みりん、砂糖、そしてお好みで生姜やネギを加えることで風味を増すことができます。

●まず、厚揚げを一口サイズに切り分け、煮汁が染み込みやすいように表面に軽く切り込みを入れます。

・次に、鍋にだし汁を入れ、醤油、みりん、砂糖を加えて一煮立ちさせます。

・ここに厚揚げを加え、弱火でじっくりと煮込みます。

・厚揚げに味がしっかりと染み込み、煮汁が少なくなるまで煮詰めるのがポイントです。

この料理は、昔ながらの和風の味付けが楽しめ、家庭ごとに微妙な味の違いがあるのも魅力です。また、厚揚げはタンパク質が豊富で満足感があり、健康的な食材としても重宝されています。

●ミージュールクニチーの特別な席で振る舞う際には、煮付けた厚揚げを重箱にきれいに盛り付け、色合いを考えてネギや生姜を添えることで、見た目にも美しく仕上げることができます。

厚揚げの煮付けは、調理が簡単で手間もかからないため、忙しいときでもすぐに準備できるのが嬉しいところです。伝統的な行事を彩る料理として、家族みんなで楽しむことができるこの一品を、ぜひお試しください。

まとめ:沖縄のミージュールクニチー(新十六日祭)は仏前行事です

沖縄のミージュールクニチー(新十六日祭)は、身内が亡くなって間もない喪中~3年ほどの家で執り行われるお仏前の供養行事です。

ミージュールクニチー(新十六日祭)は主に、喪中でなければお墓参り行事「シーミー(清明祭)」を行う習慣を持つ本島地域に根付く風習で、離島地域のジュールクニチー(十六日祭)とは、少し進め方が異なります。

●沖縄離島地域に根付くジュールクニチー(十六日祭)は、沖縄本島のシーミー(清明祭)に変わる、お墓参り行事だからです。

沖縄でミージュールクニチー(新十六日祭)やジュールクニチー(十六日祭)には、今も残るさまざまな伝承があります。知ることでより感慨深く、ジュールクニチー(十六日祭)を迎えることができるのではないでしょうか。

[ジュールクニチー(十六日祭)の伝承]

・沖縄のジュールクニチー(十六日祭)に残る、さまざまな伝承とは