「沖縄旧正月の小正月・二十日正月とは?」

「2025年、沖縄の小正月・二十日正月はいつ?」

「沖縄旧正月のお飾りを片付けるウイミ(折目)は?」

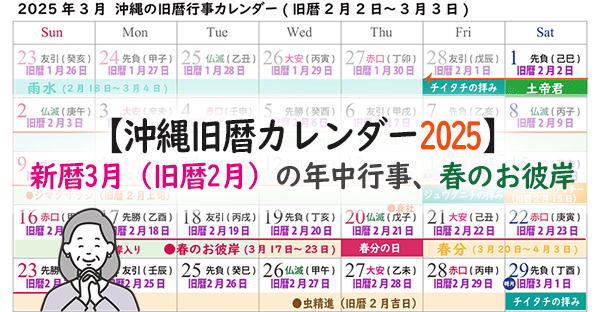

旧暦行事が盛んな沖縄では、旧正月を祝いますよね、2025年1月29日(水)が旧暦1月1日、沖縄の旧正月です。

そして沖縄の旧正月では、いくつかのウイミ(折目)があり、いずれかで正月飾りを片付ける「スクノーシ(正月直し)」が行われるでしょう。

本記事を読むことで、沖縄の旧正月のウイミ(折り目)、ソーガチグァ(小正月)やハチカソーグァチ(二十日正月)のお供えものや行い方・拝み方、スクノーシ(正月直し)のタイミングが分かります。

沖縄旧正月:スクノーシ(正月直し)はいつ?

◇沖縄旧正月の終わりの節目「ウイミ」は、複数のタイミングがあります

沖縄では旧暦行事などの節目を「ウイミ(折目)」と言います。

新正月と似たタイミングですが、このウイミ(折目)の日に旧正月のお飾りを片付ける「スクノーシ(正月直し)」が行われるでしょう。

全国的な新正月では、集落で鏡開きが行われるタイミングで、正月飾りを片付ける家が多いです。

そのため広く知られるところでは、鏡餅を木槌で割り砕き、年神様をお見送りする1月11日の鏡開きを目安とし、松の内明けの1月7日に正月飾りを片付けます。

それでは、下記より沖縄旧正月で、スクノーシ(正月直し)を行う3つのタイミングをご紹介します。

・小正月・二十日正月とは、どんな日?2025年はいつ?何を行うの?行事食や作り方は?

沖縄旧正月:ナンカヌシク(七日節句)

◇ナンカヌシク(七日節句)は旧暦1月7日、全国的な七草粥の日です

沖縄の七草粥「ナンカヌシク(七日節句)」は旧暦1月7日、2025年2月4日(火)にあたります。

旧正月で疲れた胃腸を労り、沖縄に生息する7種の薬草を加えた「ナージューシー(菜雑炊)」をいただく日ですが、同時に門松を飾る7日間「松の内」が明ける日です。

旧正月からの宴を締めくくり胃腸を労り、門松やしめ縄など、正月飾りを片付けるタイミングとなります。

・沖縄の七草粥、ナンカヌシク(七日節句)の過ごし方|2025年はいつ?沖縄の七草は?

沖縄旧正月:ソーガチグァー(小正月)

◇ソーガチグァー(小正月)は、ハルサー(畑人)が日常生活に戻る日です

沖縄の旧正月では、旧暦1月14日をソーグァチグァー(小正月)として、旧正月に忙しかった人々が、ひと休みできる日としました。今年のソーガチグァー(小正月)は、2025年2月11日(火・祝日)です。2025年は、建国記念日で祝日にあたりますね!

一方で旧正月を祝った人々にとっては、仕事に戻るタイミングとされます。特に沖縄では畑を営む人々「ハルサー(畑人)」にとって、畑仕事に戻るウイミ(折目)です。

旧暦1月2日から始まる十二支の干支日の拝みトゥシビーウグァン(年日御願)も一巡した後なので、旧正月のお飾りを片付けるスクノーシ(正月直し)に良い日でしょう。

・沖縄のマドゥトゥシビー拝み☆一年の無事を祈願するお供え物と拝み方

沖縄旧正月:ハチカソーグァチ(二十日正月)

◇ハチカソーグァチ(二十日正月)は、沖縄旧正月最後のウイミ(折目)です

沖縄の旧正月、最後のウイミ(折目)は旧暦1月20日、2025年2月17日(月)となり、主に沖縄では本島、特に首里でも多いタイミングとなります。

離島地域など沖縄の一部地域では、旧暦1月16日に行うお墓参り行事「ジュールクニチー(十六日)」を終えた後のウイミ(折目)です。

また観音信仰を持つ家庭では、旧暦1月18日に観音様への拝み「ジューハチヤー(十八夜)」も済ませ、ホッとひと息つく頃です。

・沖縄ジュールクニチー(十六日祭)。あの世のお正月を祝う拝み方

沖縄の旧正月の節目は小正月?二十日正月?

◇家族それぞれの干支日ウグァン(御願)「トゥシビーウグァン(年日御願)」を終えてすぐの暦がベストです

「トゥシビーウグァン(年日御願)」では、旧正月が明けて最初に訪れる、生まれ年と同じ干支の日に、厄祓いのウグァン(御願)を行います。

旧正月翌日の旧暦1月2日~13日、2025年1月30日(木)~2月10日(月)に行うので、家族の干支によってはナンカヌスク(七日節句)までに終えていない家も多いでしょう。

ナンカヌシク(七日節句)の旧暦1月7日にトゥシビーウグァン(年日御願)を終えていなければ、ソーグァチグァー(小正月)、もしくはハチカソーグァチ(二十日正月)に、旧正月のお飾りを片付ける、スクノーシ(正月直し)を行います。

・【沖縄旧暦カレンダー2025】新暦2月(旧暦1月)☆沖縄の旧正月到来!年末準備は?

ジュールクニチー(十六日)を行う場合

◇旧暦1月16日のジュールクニチー(十六日)を行う家では、ハチカソーグァチ(二十日正月)が適切です

また旧暦1月16日、2025年2月13日(木)のあの世の正月「グソー(後生)の正月」を執り行う家では、ジュールクニチー(十六日)を終えた後で良いでしょう。

ただしジュールクニチー(十六日)は弔事のひとつです。特に家族を亡くして1年~3年に行う供養「ミージュールクニチー(新十六日)」を執り行うのであれば、沖縄ではお祝い事である旧正月も控えめです。

そのためスクノーシ(正月直し)とは呼べないほどの、簡単な片付けになるでしょう。

・沖縄本島でもジュールクニチー(十六日祭)はある?お供え物と拝み方

二十日正月を選ぶ目安「十六日祭」とは?

沖縄におけるジュールクニチー(十六日祭)は、主に旧暦の1月16日に行われる伝統的な祖先供養の行事です。

主に離島地域で行われる旧暦行事で、沖縄本島では通常、ジュールクニチー(十六日祭)に代わりシーミー(清明祭)を行います。この祭りを行う家々は、特に祖先を大切にする家庭や地域で見受けられます。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 旧暦行事 |

|

| 開催時期 |

|

| 執り行う家 |

|

| 目的 |

|

| 活動内容 |

|

| 文化的意義 |

|

| 信仰 |

|

ジュールクニチー(十六日祭)の目的は、先祖の霊を供養し、家庭の安寧と繁栄を祈ることです。沖縄の人々は、先祖の存在を非常に尊重しており、この祭りを通じて先祖への感謝の気持ちを表現します。

ジュールクニチー(十六日祭)は、家族が集まり、墓参りや仏壇での供養を行うことが一般的です。供養の際には、伝統的なお供え物が用意され、豊富な料理を作ることで先祖の霊をもてなします。

このような行事を通じて、家族の絆が深まり、地域の人々との交流も活発になります。家族が集まり共に過ごすことで、先祖の教えや家族の歴史が次世代に受け継がれていくのです。

また、ジュールクニチー(十六日祭)を行うことで、先祖の霊が加護を与えてくれると信じられており、家庭や地域社会の繁栄を願う象徴的な行事とされています。

この祭りは、単なる供養の場ではなく、家族の結束を再確認し、日々の生活における先祖の存在を再認識する大切な機会です。沖縄の文化と精神を象徴するこの祭りは、地域の伝統を守り続ける重要な要素の一つとなっています。

沖縄本島のミージュールクニチー(新十六日祭)とは?

沖縄本島のミージュールクニチー(新十六日祭)は、祖先や新しい霊を迎えるための特別な行事です。

旧暦の1月16日に行われるこの祭りは、家族が集まり、祖先への感謝を表すとともに、新しく亡くなった方の霊を正式に家族の一員として迎え入れる意味があります。特にミーサーと呼ばれる新霊を迎えることが重要なポイントで、これにより故人が祖先と同様に尊重されるようになります。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 旧暦行事 |

|

| 執り行う家 |

(喪中の家) |

| 目的 |

|

| 開催日 |

(2025年2月13日・木) |

| 行事内容 |

|

| 地域の特徴 |

|

| 文化的意義 |

|

この日、家庭では仏壇や墓前で供養が行われ、供物として果物や伝統的な料理が供えられます。新しい霊を迎えるために、仏壇の前に新しい供物を準備し、故人への祈りを捧げます。家族はこの行事を通じて、故人との絆を深め、家族の一体感を再確認します。

また、ミージュールクニチー(新十六日祭)は地域ごとに違った風習が見られることもあり、沖縄本島内でも各地域で独自の伝統が根付いています。

地域によっては、特別な儀式や行事が行われることもあり、地元のコミュニティが一体となって先祖を敬う場としても重要視されています。こうした地域色豊かな祝い方は、沖縄の文化の多様性を象徴しています。

この祭りは、単なる先祖供養以上の意味を持ち、沖縄の人々にとっては、家族や地域の絆を深める大切な機会です。ミージュールクニチー(新十六日祭)を通じて、故人の魂が安らかに過ごせるよう、また家族の幸福を祈る心が受け継がれていきます。

沖縄の小正月|旧暦1月14日は「イモウイミー」

◇沖縄ではハルサー(畑人)にとっては、芋の豊作祈願「イモウイミー」でもあります

沖縄で旧暦1月14日、2025年2月11日(火・祝)は、畑仕事をするハルサー(畑人)にとって、今年一年の豊穣を祝うイモウイミー(芋折目)です。

全国的には2月8日に年神様もみなお帰りになった後、正月飾りも片付け、落ち着いた頃に行う、日常生活(野良仕事)に戻る「事八日(ことようか)」行事があります。沖縄のイモウイミー(芋折目)は、この事八日と役割が日通っています。

・本島北部地域

・トゥシビーウグァン(年日御願)を終えた家

このようなことから、沖縄でソーガチグァ(小正月)のウイミ(折目)には、おめでたい芋料理を、お仏壇にお供えする家が多い傾向です。

日ごろ供えるお仏壇へのお供えもの「ウサギムン(お供えもの)」はそのままに、別に「ハレの膳」として、ンムニー(芋煮)や昆布などの縁起物を供えてください。

沖縄のウムニー(芋煮)の作り方

ウムニー(芋煮)は、沖縄の伝統的な料理で、特にハチカソーグァッチ(二十日正月)などの行事で供されることが多いです。この料理は、さつまいもやチンヌク(里芋)、紫芋などを主な材料とし、家庭によってさまざまな具材が加えられます。ウムニー(芋煮)を作る際の基本的な手順を以下にご紹介します。

| 手順 | 詳細 |

|---|---|

| 1 |

|

| 2 |

(チンヌク、ニンジン、こんにゃく、豚肉など) |

| 3 |

|

| 4 |

|

| 5 |

|

ウムニー(芋煮)は、じっくりと煮込むことで素材の美味しさが引き立ちます。出来上がったウムニー(芋煮)は、温かいままでも冷めても美味しくいただけます。行事の際には、大きな器に盛り付けてお供えし、家族や親戚と共に味わうことが多いです。

このように、ウムニー(芋煮)はシンプルな調理法でありながら、奥深い味わいを楽しめる料理です。家族の絆を深めるひとときとして、多くの沖縄の家庭で親しまれています。ぜひ、伝統的なこの料理を通じて、沖縄の文化を感じてみてください。

小正月のお供え物

◇おめでたいンムニー(芋煮)やテビチ(豚足)などの御膳を供えます

沖縄のソーガチグァー(小正月)で供えるお供えもの「ウサギムン」は、おめでたい日にも用意をするンムニー(芋煮)です。

この他にはおめでたい日の縁起の良いご馳走が良いのですが、テビチ(豚足)など、特別な豚肉料理のご馳走が多いでしょう。

| <小正月のお供えもの> ●お供え先…お仏壇 |

|

| [日ごろのウサギムン] | ・ウサク(お酒)…中央に1杯 ・ウチャトゥ(お茶)…2杯(左右一対) ・供え花…2つ(位牌の左右) |

| [小正月のウサギムン] ●御膳を供える |

|

| ①ご馳走 | ・ンムニー(芋煮) ・テビチ(豚足) ・ラフテー(豚三枚肉の煮物) |

| ②ウサチ(酢の物) | ・扇形の紅白大根 (一部は赤く染める) ・ミミガー |

| ③ウブク(ご飯) | ・白ご飯 ・お赤飯でも良い ・お箸を添える |

「ンムニー(芋煮)」は、ターンム(田芋)や紫芋などをお砂糖と水でひたすら茹でながら練り上げる、栗きんとんのような触感の料理です。おめでたい日なので、色の付いた紫イモなどのお芋も好まれます。

ンムニー(芋煮)やテビチ(豚足)、ラフテーは、圧力鍋での調理なら時間も短縮されて便利ですよ。

豚肉料理も多いですが、畑仕事の事始めとして一年の豊作祈願も兼ねているので、ンムニー(芋煮)を供える家庭も多いです。

圧力鍋で作るラフテー(豚三枚肉の煮物)の作り方

ラフテーは、沖縄料理の中でも特に人気のある豚三枚肉を使った煮物で、圧力鍋を使用すれば短時間で柔らかく味わい深く仕上げることができます。ここでは、その簡単な作り方をご紹介します。

まず、豚三枚肉を適当な大きさに切り、余分な脂をカットします。次に、豚肉を熱湯でさっと茹でてアクを取り除きます。これにより、仕上がりがより美味しくなります。

| 手順 | 詳細 |

|---|---|

| 1 |

|

| 2 |

|

| 3 |

|

| 4 |

|

| 5 |

|

| 6 |

|

圧力鍋に豚肉を入れ、ひたひたになるまで水を加え、酒、砂糖、醤油、みりんを適量加えます。好みで生姜やネギを加えると、香りが豊かになります。圧力鍋の蓋をしっかり閉め、強火で加熱し、圧がかかったら弱火にして約20分加圧します。

加圧が終わったら、自然放置して圧が抜けるのを待ちます。圧が完全に抜けたら蓋を開け、再度火をつけて煮汁を煮詰め、味を調整します。この段階で、煮汁が少しとろみがつくまで煮詰めると、豚肉に味がしっかりと染み込みます。

ラフテーはそのままでも美味しくいただけますが、一晩寝かせるとさらに味が深まります。冷蔵庫で保存し、食べる直前に温め直すと、より一層美味しくなります。仕上げに、好みで刻みネギやからしを添えると、アクセントが加わります。

この方法で作るラフテーは、沖縄の伝統的な味わいを家庭で手軽に楽しむことができる一品です。圧力鍋を使うことで、調理時間を大幅に短縮しつつ、柔らかくジューシーな仕上がりを実現できます。ぜひ、この機会に試してみてください。

[この他の肉料理レシピ]

・沖縄の旧正月は豚正月?ソーキ・ラフテー・中味汁・テビチまで市販のお肉で簡単レシピ!

ソーガチグァー(小正月)のお線香

ソーガチグァー(小正月)のお線香は、ジュウニフンウコー(十二本御香)です。

日本線香では12本、もしくは略式の4本を供え、ヒラウコー(平御香)ならタヒラ(2枚)を供えます。

日本線香が6本、横についた板状の沖縄線香「ヒラウコー(平御香)」を供える家が多いですが、香り高く、その昔は高級とされた日本線香が好ましいでしょう。

[沖縄におけるお線香のコーブン(本数)]

・沖縄でお線香を供える本数は?沖縄線香ヒラウコー(平御香)|内容で違うコーブンとは?

沖縄の旧正月:最後のウイミ(折目)二十日正月

◇沖縄の旧正月で最後となるウイミ(折目)が、ハチカソーグァチ(二十日正月)です

旧暦1月20日、2025年2月17日(月)は、沖縄の旧正月最後のウイミ(折目)となるハチカソーグァチ(二十日正月)となります。

ジュールクニチー(十六日)を行わない地域であれば、ソーガチグァー(小正月)の頃には、沖縄で旧正月のお飾りを片付ける「スクノーシ(正月直し)」を済ませている家がほとんどでしょう。

ジュールクニチー(十六日)を行う家では、ハチカソーグァチ(二十日正月)のタイミングでのスクノーシ(正月直し)が適切です。

・本島の一部地域

・離島地域

・ジュールクニチー(十六日)行事がある離島地域

・離島地域出身の家族がいる家庭

・家族が3年以内に亡くなっている家庭

沖縄では離島地域にジュールクニチー(十六日)のお墓参り行事が根付いています。

また本島でも離島出身の人々は、那覇市の三重城(みえぐすく)で、故郷に向かい、ジュールクニチー(十六日)の供養を行う家があるでしょう。

沖縄本島では家族が亡くなって間もない時期は、お祝い行事のお墓参り「シーミー(清明祭)」を控えて、代わりにジュールクニチー(十六日)を行います。

二十日正月のお供えもの

◇ハチカソーグァチ(二十日正月)では、ご馳走を供えます

沖縄の旧正月、最後のウイミ(折目)となるハチカソーグァチ(二十日正月)では、ヒヌカン(火の神)とお仏壇(祖霊神)へ、それぞれ供える家庭が多いです。

ソーグァチグァー(小正月)にはンムニー(芋煮)を供える家庭が多いのですが、ハチカソーグァチ(二十日正月)には、ラフテーなどのご馳走を供えます。

| <二十日正月のお供えもの> | |

| ①お供え先…ヒヌカン(火の神) | |

| [日ごろのウサギムン] | ・ウサク(お酒) ・ミジティ(お水) ・マース(盛り塩) ・神木(供え葉) |

| [二十日正月] | |

| ・ウチャワキ(お茶脇) (ご馳走を盛りつける) |

・お盆に乗せる |

| ②お供え先…お仏壇(祖霊神) | |

| [日ごろのウサギムン] | ・ウサク(お酒)…中央に1杯 ・ウチャトゥ(お茶)…2杯(左右一対) ・供え花…2つ(位牌の左右) |

| [小正月] ●御膳を供える |

|

| ①ウチャワキ(お茶脇) (ご馳走を盛りつける) |

・お盆に乗せる |

| ②ウサチ(酢の物) | ・扇形の紅白大根 (一部は赤く染める) ・ミミガー …など |

| ③お箸を添える | |

那覇市首里地域ではハチカソーグァチ(二十日正月)に、田芋を煮た「タームニー(田芋煮)」が供えられます。タームニー(田芋煮)は、親芋からたくさんの子芋・孫芋が育つターンム(田芋)は、沖縄で子孫繁栄の縁起物だからです。

ミミガーの酢の物の作り方

ミミガーの酢の物は、沖縄料理の中でも人気のある一品で、歯ごたえが楽しい豚耳を使った爽やかな料理です。沖縄では旧正月のウイミ(折目)でのお供え物に添える副菜として、小皿に出されることがあります。かつて沖縄では大晦日に豚を一頭さばいて料理したので、耳から顔まで全てを大切に調理してきました。

ミミガーの酢の物はとても簡単に副菜として添えられるため、沖縄で旧正月のウイミ(折目)に役立つレシピをご紹介していきます。ぜひ、参考にしてください。

| 工程 | 手順 |

|---|---|

| 下ごしらえ |

|

| 味付け |

|

| 盛り付け |

|

まず、ミミガーを調理する前に、しっかりと下ごしらえを行います。豚耳を流水でよく洗い、余分な汚れや毛を取り除きます。その後、鍋にたっぷりの水を入れ、ミミガーを5分ほど茹でて余分な油を落とし、臭みを取り除きます。茹でた後は冷水で冷やし、水気をしっかり切っておきましょう。

次に、酢の物の味付けを作ります。ボウルに酢、砂糖、醤油を入れ、よく混ぜ合わせます。お好みで少量の塩やごま油を加えても良いでしょう。味付けが整ったら、薄切りにしたミミガーをボウルに加え、全体に味が馴染むようによく和えます。ミミガーは薄くスライスすることで、酢の味がしっかりと染み込み、より美味しく仕上がります。

最後に、盛り付けです。ミミガーの酢の物は、彩りを添えるために、千切りにしたキュウリや人参を加えると見た目も鮮やかになります。また、食感を楽しむために、すりおろした生姜や刻んだネギをトッピングすると一層風味が増します。冷蔵庫で少し冷やしてから提供すると、口当たりがさらに良くなります。

ミミガーの酢の物は、沖縄の伝統的な行事や家庭の食卓に欠かせない一品であり、その独特の風味と食感を楽しむことができる料理です。

[この他の副菜レシピ]

・沖縄の旧正月に供える沖縄料理レシピ☆イナムドゥチ・クーブイリチー・ンムニーの作り方

二十日正月の拝み言葉

◇家族で旧正月のおもてなしができたことに感謝します

ハチカソーグァチ(二十日正月)にお供えものを供えたら、ヒヌカン(火の神)には日ごろ台所に立つ家族が手を合わせ、本日がハチカソーグァチ(二十日正月)であること、旧正月の終わりを告げます。

お仏壇にはお供えものを供えた後、家族で下記のように拝んでください。

「ウートゥートゥー ウヤフジガナシー(あな尊き ご先祖様)、

今年もブジ(無事)に年神様のおもてなしができました、ありがとうございます。

クリカラ(これから)正月飾りを片付けますが、今後もどうぞミーマンティー ウタビニスーリー(お見守りくださいますように)、

ウートゥートゥー(あな尊い)。」

沖縄では毎年、旧暦1月20日のハチカソーグァチ(二十日正月)の日、那覇市辻ではじゅり馬祭りが行われてきました。女性が正装をして木馬にまたがり列をなし、最後に一年の祈願を行います。今年は案内がまで出ていませんが、2025年令和7年も開催される可能性は高いので、ぜひチェックしてみてください。

・辻の祭祀と歴史伝統文化を守り伝える「一般社団法人辻新恩会」

二十日正月の後、お飾りの処分はどうする?

小正月や二十日正月では、旧正月に使用したしめ縄やお飾りをどう処分するかが問題になります。これらは、神聖なものとして扱われるため、適切な方法で処分することが重要です。一般的には、神社やお寺で行われる「お焚き上げ」に持参するのが最も伝統的な方法です。お焚き上げは、しめ縄やお飾りを浄化しつつ、感謝の気持ちを込めて天に返すという意味があります。

| 方法 | 説明 |

|---|---|

| お焚き上げ |

|

| 自分で処分 |

|

| 土に埋める |

|

もし近くにお焚き上げを行っている場所がない場合は、自分で処分することも可能です。ただし、地域のゴミ出しルールに従い、可燃ゴミとして出すのが一般的です。処分前には、これまでの役割に感謝の意を込めて、静かにお祈りをすることも忘れないようにしましょう。詳しくは次項で解説します。

また、自然に還す方法として、土に埋めるという選択肢もありますが、これも必ず許可を得た場所で行ってください。土に還す際は、しめ縄やお飾りを分解し、自然に戻りやすい形にすることが望ましいです。

いずれの方法を選ぶにしても、しめ縄やお飾りが持つ神聖さを尊重し、丁寧に扱うことが大切です。これにより、新しい年を迎える準備を整えるとともに、祖先や神々への敬意を表すことができます。

お飾りを自分で処分する際の捨て方

しめ縄やお飾りは、神聖なものとして家庭を清める役割を果たしていたため、ただゴミとして捨てるのではなく、丁寧に扱う必要があります。基本的にはお焚き上げなどで、燃やすことが一般的な方法です。

ただし、お焚き上げができない場合、自宅で行うことも可能です。この際は安全を考慮し、火を扱う場所に注意を払いましょう。沖縄では墓前でお焚き上げを行うこともあります。

| 方法 | 説明 |

|---|---|

| お焚き上げ |

|

| 塩を振り包む |

|

| 自治体の回収 |

|

燃やすことが難しい場合は、お飾りに塩を振り、白い紙に包んでから紙袋などに包みましょう。感謝の気持ちを込めて地域のルールに従って処分します。処分する前に、一言お礼を述べることで、これまで家庭を守ってくれたことに対する敬意を示すことができるでしょう。

また、自治体によっては、お飾りを特別な回収日に回収することを設けている場合もありますので、地域の情報を確認することが大切です。これにより、環境にも配慮した形で処分が可能です。

最後に、しめ縄やお飾りの適切な処分は、次の年の幸運を招くための第一歩となるため、心を込めて行うことが重要です。

小正月や二十日正月に行う、鏡開きの仕方

小正月や二十日正月に行う鏡開きは、お正月のお飾りやお供え物を取り下げ、無病息災を願う伝統的な行事です。特に鏡もちは、神様が宿るとされる特別なお供え物であるため、その扱いには細心の注意が必要です。

鏡開きの日には、まずお供えしていた鏡もちを丁寧に取り下げます。このとき、包丁を使うのは避け、木槌や手で割るのが伝統的です。これは「切る」という行為が縁起を損なうと考えられているためです。

割ったもちは、お雑煮やお汁粉にして家族でいただきます。これにより、神様からの力を体内に取り込み、健康と幸運を祈願します。

この一連の行動は、家庭内での絆を深める機会ともなり、古くからの伝統を次世代に伝える大切な場となります。地域によっては、鏡開きの日程や方法が異なることもありますので、地域の習慣に従って行うことが望ましいです。

鏡開きは、新しい年の始まりを再確認し、家族の健康と繁栄を願う大切な行事です。

二十日正月や小正月にいただく、お汁粉レシピ

二十日正月や小正月の後に楽しむお汁粉は、日本の伝統的な行事に欠かせない甘味です。お汁粉は、お正月にお供えした鏡もちを使って作るため、新たな一年の健康と幸運を願う意味が込められています。ここでは、簡単に作れるお汁粉レシピをご紹介します。

| 手順 | 詳細 |

|---|---|

| 1 |

|

| 2 |

|

| 3 |

|

| 4 |

|

| 5 |

|

| 6 |

|

| 7 |

|

| 8 |

|

まず、用意する材料は、鏡もち2個、小豆150g、砂糖100g、塩ひとつまみ、水1リットルです。小豆はしっかりと洗い、鍋に入れて水を加え、強火で沸騰させます。その後、弱火にして小豆が柔らかくなるまで約1時間煮込みます。途中、アクが出たら取り除くことを忘れずに。

小豆が柔らかくなったら、砂糖と塩を加えて味を調えます。甘さはお好みで調整してください。次に、鏡もちを適当な大きさに切り分け、トースターまたはオーブンで軽く焼いておきます。

小豆の煮汁がとろりとしたら、焼いたもちを加えてさらに数分煮込み、器に盛り付けます。お好みで、塩昆布や梅干しを添えると、甘さが引き立ちます。

このお汁粉は、家庭で簡単に作れるだけでなく、鏡もちを無駄にせずに美味しくいただける一品です。家族や友人と一緒に、暖かいお汁粉を楽しみながら、健康と幸運を祈るひとときを過ごしましょう。二十日正月や小正月の締めくくりとして、心温まる時間を提供してくれることでしょう。

二十日正月や小正月にいただく、お雑煮レシピ

二十日正月や小正月に楽しむお雑煮は、地域や家庭によってさまざまなバリエーションがありますが、ここでは基本的なレシピを紹介します。お雑煮は、鏡開きで割ったおもちを使って作るため、縁起の良い一品として親しまれています。

| ステップ | 手順 |

|---|---|

| 1. だしの準備 |

|

| 2. 具材の準備 |

|

| 3. 鏡開きのもちを加える |

|

まず、だしを準備しましょう。昆布と鰹節を使った和風だしが一般的ですが、鶏ガラを使っただしも風味が豊かでおすすめです。鍋に水を入れ、昆布を浸して弱火で加熱し、沸騰直前に取り出します。その後、鰹節を加えて火を止め、しばらく置いてからこします。

次に、具材の準備です。鶏肉、大根、人参、里芋、椎茸などを適当な大きさに切り揃えます。鍋にだしを戻し、まず鶏肉を入れてアクを取りながら煮ます。その後、根菜類や椎茸を加え、柔らかくなるまで煮込みます。味付けは、醤油とみりん、塩で整えましょう。

最後に、鏡開きで用意したおもちを加えます。おもちは焼いてから鍋に入れると香ばしさが増しますが、直接入れても柔らかく煮えるのでお好みで選んでください。おもちが柔らかくなったら、器に盛り付け、青菜や柚子の皮をトッピングすると彩りが美しくなります。

お雑煮は、新年の無事と健康を願う意味が込められた料理です。家族皆で温かいお雑煮を囲み、豊かな一年を願いましょう。

二十日正月や小正月にいただく、おもち煎餅レシピ

二十日正月や小正月の後に余ったおもちを美味しくいただく方法として、おもち煎餅はおすすめの一品です。まず、余ったおもちを薄くスライスします。スライスしたおもちを天日干しや冷蔵庫で数日乾燥させると、煎餅作りに適した状態になります。乾燥したおもちは、フライパンやオーブンで焼くことで、香ばしい煎餅に仕上がります。

| ステップ | 説明 |

|---|---|

| 1 |

|

| 2 |

|

|

[フライパンの場合] |

|

| [オーブンの場合] |

|

| 3. |

|

フライパンを使用する場合は、弱火でじっくりと両面を焼きます。焼き色がついてきたら、醤油やみりんで作ったタレを刷毛で塗り、さらに焼き上げます。オーブンを使用する場合は、180度に予熱し、同様にタレを塗ったおもちを並べて焼きます。焼き時間は約10分で、途中で裏返すと均一に焼き上がります。

タレの味付けはお好みで調整可能です。醤油ベースのタレはもちろん、砂糖を加えて甘辛くしたり、七味唐辛子を振りかけてピリッとしたアクセントを加えるのもおすすめです。また、焼き上がった煎餅に海苔を巻くと、見た目も美しく風味も豊かになります。

こうして作ったおもち煎餅は、おやつとしても、お茶うけとしてもぴったりです。手作りならではの素朴で風味豊かな味わいを楽しむことができるでしょう。余ったおもちを無駄にせず、家族や友人と一緒に楽しむ良い機会にもなります。ぜひ、このレシピでおもちを美味しく変身させてみてください。

まとめ:沖縄旧正月のウイミ(折目)は小正月・二十日正月です

沖縄の旧正月、旧暦1月1日は2025年1月29日(水)、旧正月へ向けた年末の準備が旧暦12月24日の2025年1月23日(木)から始まっています。

そして沖縄で旧正月と最後のウイミ(折目)とされる暦が旧暦1月20日、2025年2月17日(月)のハチカソーグァチ(二十日正月)ですから、2025年2月はままるまる旧暦1月、旧正月月間と言えるでしょう。

新正月を祝う現代の沖縄では、新正月からしめ縄を玄関に飾り、沖縄の旧正月を経て、いずれかのウイミ(折目)に、正月飾りの片づけスクノーシ(正月直し)を行うまで、1か月近く、飾り続ける家庭もあります。

まとめ

沖縄で旧正月の終わりはいつ?

[旧正月の節目]

①ナンカヌシク(七日節句)

・旧暦1月7日(2025年2月4日)

②ソーガチグァー(小正月)

・旧暦1月14日(2025年2月11日)

③ハチカソーグァチ(二十日正月)

・旧暦1月20日(2025年2月17日)[片付けの節目]

・トゥシビーウグァン(年日御願)の後

・ジュールクニチー(十六日)の後[お供えもの]

・小正月…ンムニー(芋煮)

・二十日正月…ご馳走

※首里はタームニー(田芋煮)