・2025年沖縄の旧暦10月・11月(新暦12月)カレンダーは?

・2025年沖縄の旧暦10月・11月(新暦12月)に行う主な行事は?

・沖縄の冬至「トゥンジー」とは?何をするの?

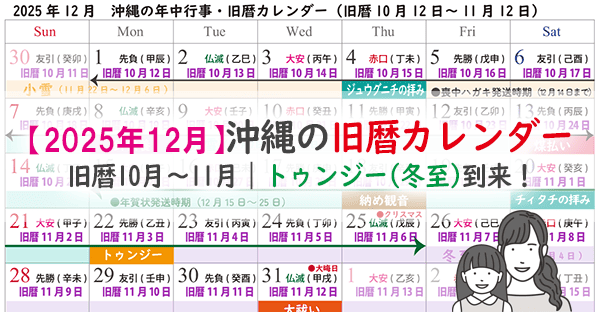

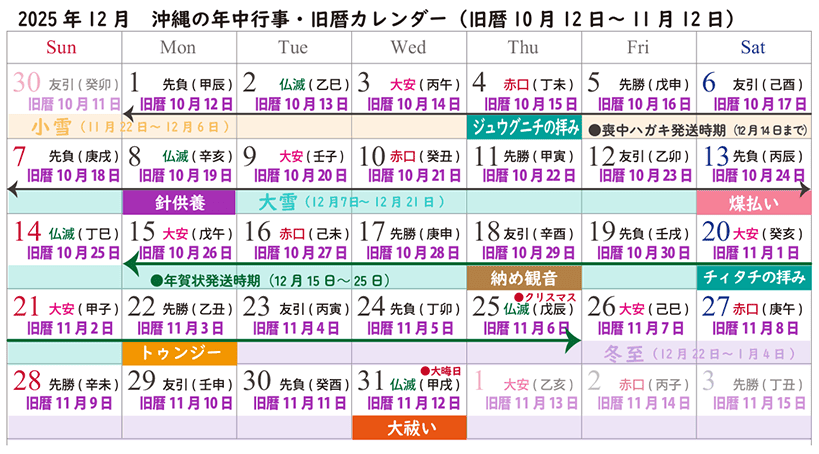

2025年新暦12月は、沖縄の旧暦10月12日~11月12日の31日間にあたります。

沖縄の旧暦10月は「アキハッティージューグァッチ(飽き飽きしちゃう10月)」と言われる旧暦行事の少ない時期にあたりますが、トゥンジー(冬至)が訪れる12月です。

本記事では2025年新暦12月、沖縄では旧暦10月・11月にあたる期間の年中行事(沖縄の旧暦行事)と日程、行う事柄が分かります。

2025年12月:沖縄の旧暦11月カレンダーとは?

来る旧暦の年末~旧正月に向け、忙しくなる嵐の前の静けさではないですが、毎年旧暦10月・11月は、沖縄では多くの旧暦行事がありません。

旧暦10月に至ってはあまりに行事が少ないことから、昔の沖縄ではこの時期を「アキハッティージューグヮッチ(飽き飽きしちゃう十月)」「シムジチガーキ(霜月渇」き)」と例えていました。

昔の沖縄では旧暦行事でご馳走と宴で頼みましたから、人々にとっては「美味しいものがいただけず、飽き飽きしちゃう」と思ったのでしょう。

| <2025年12月:沖縄の旧暦10月・11月カレンダー> | ||

| [新暦] | [旧暦] | [旧暦行事] |

| [1]12月4日(木) | ・旧暦10月15日 | ・ジュウグニチの拝み |

| [2]12月20日(土) | ・旧暦11月1日 | ・チィタチの拝み |

| [3]12月22日(月) | ・旧暦11月3日 | ・トゥンジー(冬至) |

2020年からの新型コロナ到来以降、家計安泰を守護していただこうと、家の守護神ヒヌカン(火の神)を仕立てる家が増えました。

けれども昔のように、実家や義実家からヒヌカンの灰を引き継ぐ方法は、少ない傾向です。

金運の神様など、目的の神様の元へ拝みに行き、そこで供えたお線香(もしくはヒラウコー)を、自宅で用意したヒヌカンに火を灯して供え、ウコール(香炉)の灰に神様に宿っていただく方法が多いでしょう。

・【沖縄のヒヌカン】ヒヌカンの始め方。親から引き継ぐ、一から仕立てる2つの方法を解説

ジュウグニチの拝み(旧暦10月15日|12月4日)

ジュウグニチの拝み(十五日の御願)は旧暦15日にあたる御願で、ヒヌカン(火の神)やトートーメー(仏壇)へ感謝を伝える大切な日です。白ウブク(白いご飯)を3膳供え、「ジュウゴフンウコー(十五本御香)」の線香を焚いて祈ることで、家族の健康や家庭の安泰を願います。

「ジュウゴフンウコー(十五本御香)」は、日本線香15本分を差します。

日本線香であれば15本・もしくは簡易的に5本、沖縄線香であればタヒラ半(2枚と半分)です。

旧暦15日は満月にあたるため、昔は「月が満ちるように家も満ち足りるように」との願いも込められてきました。

チィタチの拝み(旧暦11月1日|12月20日)

チィタチの拝み(一日の御願)は旧暦の1日に行われる御願で、一ヶ月の始まりを清らかに迎える意味があります。基本的にはチィタチの拝みと同じです。

ヒヌカンには白ウブク3膳を、お仏壇には2膳を供え、ジュウゴフンウコー(十五本御香)の線香を灯して拝みます。先にヒヌカンへ、お供えと拝みをしてくださいね。

旧暦の新月の日に行うため「新しい月に願いを託す」行事でもあります。

家庭の円満や子孫繁栄を祈ると同時に、その月に起こった出来事を報告する機会ともなります。

・【沖縄のヒヌカン】旧暦1日・15日の拝み方☆お供え物やお線香の本数など解説!

沖縄の旧暦行事:12月のトゥンジー(冬至)

◇沖縄の旧暦行事としてのトゥンジー(冬至)は「カチュー湯」を供えます

全国的な「冬至」では、カボチャ料理や柚子のお風呂が有名です。

けれども沖縄の旧暦行事としての「トゥンジー(冬至)」では、寒い冬に体を労わるために、トゥンジージューシーやカチュー湯をいただきます。

| <沖縄の旧暦行事:トゥンジー(冬至)> | |

| [行事食] | [内容] |

| ①トゥンジージューシー (冬至雑炊) | ●沖縄風炊き込みご飯 (雑炊でも良い) ・ターンム(田芋) ・チンヌク(里芋) …などを入れるのが特徴 |

| ②カチュー湯 (力湯) | ●かつお節のだし汁 ・たっぷりのかつお節 ・出し汁 |

沖縄の旧暦行事のトゥンジー(冬至)としては、トゥンジージューシー(冬至雑炊)を造りヒヌカン(火の神)とブチダン(仏壇)に供えて、カチュー湯を家族でいただきます。

ウンネーウイミ(芋折目)と同じく、ヒヌカン(火の神)やブチダン(仏壇)がない家庭では、リビングに簡易祭壇としてお盆に供えて拝んでも良いでしょう。

・【沖縄の旧暦行事】トゥンジー(冬至)の拝み方☆家族の健康を祈願には一年の感謝が大切

・沖縄トゥンジー(冬至)の行事食☆コクのあるトゥンジージューシーのレシピは何がポイント?

2025年12月:年末の年中行事とは?

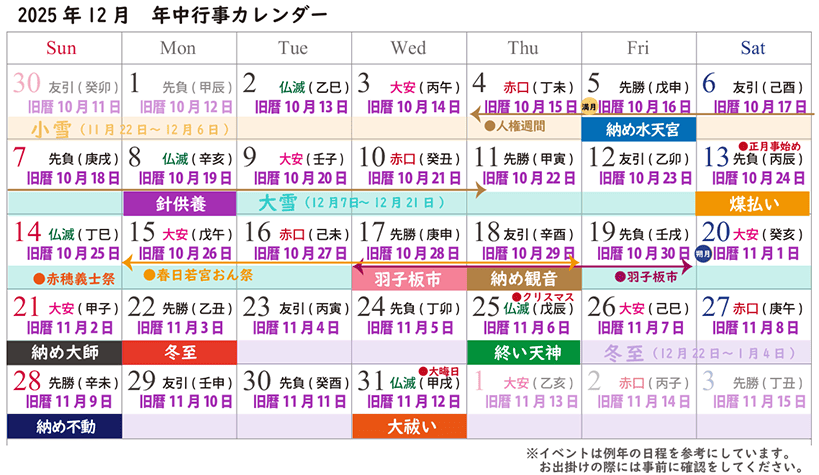

◇新暦12月「師走(しわす)」は、一年を締めくくる大晦日に備えて、全国的にもさまざまな年中行事があります

12月は全国的に「師走」と呼ばれ、年越しに向けて慌ただしくなる時期です。各地で行われる年中行事には、一年を締めくくり、新しい年を清らかに迎えるための意味が込められています。沖縄では旧暦行事が少ない12月ですが、日本全体で見ると多彩な行事が残されており、暮らしの知恵として今も活用されています。

| <2025年12月:全国的な年中行事> | |

| [新暦] | [年中行事] |

| [1]12月5日(金) | ・納めの水天宮 |

| [2]12月8日(月) | ・針供養(主に関西地方) |

| [3]12月13日(土) | ・正月事始め ・煤払い(大掃除) |

| [4]12月17日(水) | ・羽子板市(浅草寺) |

| [5]12月18日(木) | ・納めの観音 |

| [6]12月21日(日) | ・納めの大師 |

| [7]12月22日(月) | ・冬至(沖縄ではトゥンジー) |

| [8]12月25日(木) | ・終い天神 |

| [9]12月28日(日) | ・納めの不動 |

| [10]12月31日(水) | ・大祓い ・大晦日 |

| ●キリスト教の年中行事 | |

| [11]12月24日(水) | ・クリスマスイブ |

| [12]12月25日(木) | ・クリスマス |

この表を見ると、12月は特に「一年の感謝を納める行事」と「新しい年を始める準備行事」に集中していることがわかります。沖縄でもトゥンジーなど節目の行事が重視されますが、日本全体を通しても「家族や神仏に感謝を伝える」という意味合いは共通しています。

針供養(12月8日)

針供養は、折れたり古くなった針を豆腐やこんにゃくに刺して供養する行事です。主に関西地方で広まり、日々の手仕事を支えた針に感謝を込めます。柔らかい豆腐に刺すことで「次の世では楽に過ごせるように」との願いも込められています。

現代では裁縫をする家庭が少なくなりましたが、手芸愛好家や学校の家庭科授業などで継承され、ものづくりを大切にする心を伝えています。

正月事始めと煤払い(12月13日)

12月13日は「正月事始め」とされ、この日から新年を迎える準備を始めます。江戸時代には「煤払い」が行われ、家中の煤や埃を払い落とし、歳神様を迎える清らかな空間を整えるのが習わしでした。

現代の大掃除の原点とも言える行事であり、年神様を迎えるために家を清める意味合いがあります。沖縄でも年末にヒヌカンの灰を掃除する習慣があり、日本各地に共通する「清め」の文化が感じられます。

羽子板市(12月17日|浅草寺)

浅草寺で毎年12月17日に行われる羽子板市は、江戸時代から続く正月準備の市です。色鮮やかな羽子板は魔除けや厄払いの意味を持ち、子どもの健やかな成長を願って贈られてきました。

現在では観光行事としても人気が高く、江戸の年末風物詩を現代に伝えています。

納めの観音(12月18日)

観音様の縁日は毎月18日ですが、12月は「納めの観音」として一年最後のお礼参りが行われます。観音信仰は沖縄でも根強く、床の間に観音様を祀る家庭も多く見られました。全国・沖縄ともに共通して「観音様への感謝を伝える日」として大切にされています。

納めの大師(12月21日)

弘法大師(空海)に感謝を伝える「納めの大師」は、四国八十八ヶ所霊場など真言宗寺院を中心に営まれます。特に12月は一年を締めくくる月であり、参拝者にとっては「今年も守っていただいたお礼」を伝える日となっています。

冬至(12月22日|全国的な習わし)

冬至は一年で最も昼が短く、夜が長い日です。全国的には、この日に柚子湯に入り、かぼちゃや小豆料理を食べて無病息災を願う習わしがあります。

沖縄でも同じ日に「トゥンジー」として家庭で行事が営まれますが、供える料理や祈り方には地域ごとの違いが見られます。

クリスマス(12月24・25日)

キリスト教由来の行事ですが、日本でも家族や友人と楽しむイベントとして定着しました。イルミネーションやプレゼント交換など、宗教を超えて暮らしに溶け込んでいます。年末の行事として外せない存在となっています。

終い天神(12月25日)

天神様の縁日は毎月25日。学問の神様として知られる菅原道真公に、一年の感謝を伝えます。特に受験を控えた学生や家族にとっては大切な参拝日となっています。

納めの不動(12月28日)

不動明王の縁日は毎月28日。12月は「納めの不動」として、一年の無事を感謝し、新しい年も守護を願います。火焔を背負う不動尊の力強さにあやかり、災難除けを祈願する人が多い日です。

大祓い・大晦日(12月31日)

大晦日は一年を締めくくる日で、各地の神社では半年ごとの「大祓い」が行われます。人々は罪や穢れを祓い、新しい年を迎える準備を整えます。除夜の鐘とともに新年を迎える風景は、日本の年越しの象徴です。

納め拝みとは?神様仏様と縁日

12月は「納め観音」「納めの大師」「納めの不動」といった、神様や仏様に一年の感謝を伝える特別な縁日が多い月です。

全国的にも「拝み納め」の意味合いが強く、無事に一年を過ごせたことをお礼し、新しい年の平安を祈る習慣として受け継がれてきました。沖縄でも観音信仰を中心に、年末のお礼拝みをする家庭が少なくありません。

12月の縁日と神仏

12月には、水天宮や薬師如来、観音様、不動尊など、多くの神仏にゆかりのある「縁日」が巡ってきます。縁日とは、神様や仏様とより深いご縁が結ばれる日のこと。特に年末は「納め」の意味が加わり、一年間の感謝を込めた参拝日とされてきました。

| <12月拝み納め|神様仏様と縁日> | |

| [12月の縁日] | [神様仏様] |

| ・12月5日(金) ・12月8日(月) ・12月13日(土) ・12月15日(月) ・12月18日(木) ・12月21日(日) ・12月24日(水) ・12月25日(木) ・12月28日(日) ・12月30日(日) | …水天宮 …薬師如来 …虚空蔵菩薩 …阿弥陀如来 …観音様 …お大師様 …地蔵菩薩 …天神様 …お不動さん・大日如来 …釈迦如来 |

このように、12月は多くの神仏にお礼を伝える機会が連なります。観音様の縁日は18日、不動尊は28日など、それぞれの日付が「納めの日」に当たります。縁日に参拝することで、その神仏とのつながりを深め、一年を無事に終える区切りとする意味合いが込められています。

・沖縄で観音様・仏様を「三十日秘仏」の縁日に迎え入れる☆仏様の御利益と縁日を解説!

沖縄における観音信仰と拝み納め

沖縄でも観音様は厚く信仰され、床の間に「トゥクヌカミ(床の神)」として祀られることがありました。観音様は家族の健康や家庭円満を見守る存在とされ、年末の「納め観音」の日に感謝を伝える家庭もあります。

また、すでにヒヌカン(火の神)を迎え入れた家では、年始の初詣よりも先に、年末にお礼拝みを行うことがあります。ヒヌカンは家の遥拝所としての役割を果たし、そこから神仏へ感謝を届けるとされてきました。

このように「納め拝み」は、全国的な風習と沖縄の信仰が重なり合う部分でもあり、一年の終わりを清らかに締めくくるための大切な行事と言えるでしょう。

・沖縄の琉球八社とは?御朱印巡りで人気?ご利益や参拝の注意点、アクセス方法は?

全国的な冬至は何をする?

◇全国の冬至では、カボチャや小豆料理をいただきます

全国的な年中行事としての冬至は一年で昼が最も短い日であり、日本各地で体を温めたり無病息災を願う行事が受け継がれてきました。ここでは、冬至の意味や習わし、そして「冬至の七草」と呼ばれる食文化について解説します。

冬至とは?

冬至(とうじ)は、一年のうちで昼が最も短く、夜が最も長くなる日です。古来より「太陽の力が最も弱まる日」とされましたが、その翌日からは少しずつ昼の時間が延びていくため、「陰が極まって陽に転じる」日とも考えられ、再生や復活の象徴とされてきました。

全国的には、冬至には「柚子湯に入る」「カボチャや小豆料理を食べる」といった習わしがあります。柚子湯は血行を良くして風邪を防ぐとされ、柑橘の香りで邪気を祓う意味も込められています。

カボチャは栄養価が高く、保存が効く冬の食材として、寒さを乗り切るために欠かせません。小豆の赤色には邪気払いの力があると考えられ、無病息災を祈る料理として食べられてきました。

| <冬至とは> | |

| [意味] | ・昼が最も短い日 ・太陽の力が最も弱い日 ・冬至を境に力が復活する |

| [行事食] | ●滋養を付ける ・カボチャ料理 ●邪気祓い ・小豆料理 |

| [行うこと] | ●無病息災 ・柚子湯に入る |

このように、冬至は「体を温める」「栄養をつける」「邪気を祓う」という生活の知恵が形になった行事です。現代でもカボチャの煮物や小豆粥を作り、柚子湯に入る習慣が受け継がれています。

沖縄では同じ日に「トゥンジー」と呼ばれる旧暦行事があり、トゥンジージューシーやカチュー湯をいただくなど、地域ごとの違いはあっても「家族の健康を願う」という目的は共通しています。

冬至にいただく「冬の七草」

冬至の日には「ん」の付く食べ物を食べると「運」を呼び込むとされ、これを「冬至の七草」と呼びます。南瓜(なんきん=カボチャ)を筆頭に、蓮根(れんこん)、人参(にんじん)、銀杏(ぎんなん)、金柑(きんかん)、寒天(かんてん)、うどん(うんどん)の七種類が知られています。

・なんきん(南瓜)

・にんじん(人参)

・ぎんなん(銀杏)

・かんてん(寒天)

・きんかん(金柑)

・れんこん(蓮根)

・うんどん(うどん)

「ん」の付く食べ物を口にすることで「運」を取り込み、これから上昇する運気に乗るという意味合いがあります。冬至は一年の折り返し地点ともされ、食文化を通じて「健康」「無病息災」「運気上昇」を願う日として受け継がれてきました。

喪中ハガキを出す時期

12月は年賀状の準備が始まるため、喪中の方にとっては「喪中ハガキをいつまでに出せばよいか」が気になる時期です。一般的に喪中ハガキは、年賀状の投函が始まる前に相手へ届くように出すのがマナーとされています。

喪中ハガキはいつまでに出す?

喪中ハガキは、相手が年賀状を準備する時期に間に合うように出すのが基本です。日本郵便が年賀状の引受を開始するのは例年12月15日前後ですので、それまでに先方に届くよう、11月下旬から12月初旬には投函しておくのが望ましいとされます。

届くタイミングが遅れた場合の対応

12月中旬以降に訃報があった場合や、喪中ハガキを出しそびれた場合は、無理に喪中ハガキを送る必要はありません。その場合は、年明けに「寒中見舞い」として新年の挨拶と事情を伝えるのが適切です。

喪中ハガキに添える言葉の基本

喪中ハガキでは「新年のご挨拶を失礼させていただきます」といった定型文が一般的です。長々とした説明よりも、簡潔に「誰が何月に亡くなったか」を伝え、相手への感謝の気持ちを添えることで十分に思いは伝わります。

年賀状を出す時期

12月は年賀状の投函シーズンでもあります。元旦に届くようにするには、適切な時期に出すことが大切です。

年賀状を出すのに適した投函日

日本郵便では毎年「12月15日〜25日頃」を年賀状の投函目安としています。この時期に投函すれば、多くの場合元旦に届きます。早すぎる投函は仕分けの関係で通常郵便と同じ扱いになることもあるため、受付開始日以降に出すのが安心です。

元旦に届かせるための注意点

元旦に届かせたい場合は、12月25日までの投函を目安にしましょう。それを過ぎると地域によっては元旦到着が難しくなるため、余裕を持った準備が大切です。

寒中見舞いに切り替える場合

年内に年賀状を出せなかった場合や、喪中の相手に新年の挨拶をしたい場合は、1月8日以降に「寒中見舞い」として出すのが適切です。寒中見舞いは松の内(関東は1月7日まで、関西は1月15日まで)を過ぎてから立春前までに出すのが一般的です。

二十四節気から見る12月の季節

◇2025年12月の二十四節気は、小雪→大雪→冬至です

12月は小雪・大雪・冬至と、寒さが深まりながら新しい年を迎える準備が整っていく時期です。二十四節気を意識することで、季節の変わり目をより的確に感じ取ることができます。沖縄では雪こそ降りませんが、節気の移ろいを通して年の瀬を迎える感覚は本土と同じです。

| <2025年12月:沖縄の旧暦11月の節気> | ||

| 【二十四節気】小雪(しょうせつ) | ||

| ●七十二候 | ||

| (次候) | 朔風払葉 (きたかぜこのはをはらう) | ・11月27日(木)~12月1日(月) |

| (末候) | 橘始黄 (たちばなはじめてきばむ) | ・12月2日(火)~12月6日(土) |

| 【二十四節気】大雪(たいせつ) | ||

| ●七十二候 | ||

| (初候) | 閉塞成冬 (そらさむくふゆとなる) | ・12月7日(日)~12月11日(木) |

| (次候) | 熊蟄穴 (くまあなにこもる) | ・12月12日(金)~12月16日(火) |

| (末候) | 鱖魚群 (さけのうおむらがる) | ・12月17日(水)~12月21日(日) |

| 【二十四節気】冬至(とうじ) | ||

| ●七十二候 | ||

| (初候) | 乃東生 (なつかれくさしょうず) | ・12月22日(月)~12月25日(木) |

| (次候) | 麋角解 (おおしかのつのおつる) | ・12月26日(金)~12月30日(火) |

小雪(しょうせつ)は、11月22日頃から始まる節気で「わずかに雪が降り始めるころ」とされます。本土では木枯らしが吹き、冬の到来を告げる季節です。

大雪(たいせつ)は、山々に本格的な雪が積もり、熊が冬眠に入るなど、冬の厳しさが増す時期です。12月中旬にかけて寒さが本格化し、全国的には年末に向けた大掃除や年賀状の準備が始まります。

冬至は、一年で最も昼が短く夜が長い日です。この日を境に再び太陽の力が強まっていくため、古来より「運気が上昇する節目」とされてきました。

沖縄では雪こそありませんが、二十四節気を意識することで、年末を迎える季節感を一層深めることができます。

2025年12月|別名の豆知識

12月は年の瀬に走る「師走(しわす)」、別名では「雪月(ゆきづき)」とも呼ばれますが、沖縄では雪が降らないため、少し不思議に感じる呼び名です。師走の語源には諸説あり、「師(僧侶)が年末の仏事に忙しく走り回るから」といった説がよく知られています。

また、12月は暦の上では「臘月(ろうげつ)」とも呼ばれ、中国から伝わった表現で「臘」は動物を狩って供えることを意味すると言われています。新しい年を迎える前に、一年のけじめをつける月として特別視されてきたことがわかります。

沖縄でも年末にはヒヌカンを清め、家を整えるなど「来年を迎えるための支度」を大切にしてきました。全国の呼び名や風習と見比べてみると、地域の違いの中にも「一年を締めくくり、新しい年を迎える準備をする」という共通の思いが感じられます。

12月の季節の花

12月の花といえば、クリスマスの装飾にも用いられるポインセチアやシクラメンが代表的です。鮮やかな赤や白の色合いは、年末の慌ただしさの中にも華やぎを添えてくれます。

また、冬椿や水仙なども12月を彩る花として親しまれており、日本の冬の風情を感じさせてくれます。沖縄では椿はあまり見られませんが、シクラメンやポインセチアは贈答用として人気があります。

12月の旬の食材

12月は寒さが増すことで、魚や野菜に旨味がのる時期です。野菜では大根や白菜、ほうれん草など冬野菜が旬を迎え、鍋料理に欠かせません。魚ではブリが脂ののった「寒ブリ」となり、全国的に年末年始のご馳走として食卓に並びます。

沖縄でも冬野菜は県外から多く入ってきますが、地元の食材では田芋や島野菜が年末の料理に用いられ、地域らしい食文化を支えています。

まとめ|旧暦行事が少ない12月は全国行事や二十四節気で季節を感じる

2025年12月は旧暦で10月・11月にあたり、沖縄では大きな行事が少ない「アキハッティージューグヮッチ(飽き飽きしちゃう10月)」の時期です。ただし、ジュウグニチやチィタチといった毎月の拝みや、冬至「トゥンジー」など家庭で大切にされてきた行事があります。

一方で、全国的には「針供養」「正月事始め」「納めの観音」「大祓い」など、師走ならではの年中行事が数多く残されています。冬至を中心とした食文化や、縁日に合わせた「納め拝み」も年末らしい習わしです。

さらに二十四節気や季節の花・旬の食材を知ることで、沖縄と本土の違いを感じながらも共通する「年の瀬の準備」という意識を共有できます。旧暦行事が少ない月だからこそ、全国行事や季節の知恵を取り入れて、心を込めて新しい年を迎えましょう。

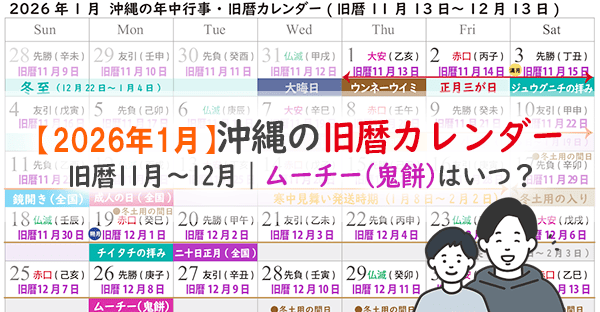

・【沖縄旧暦カレンダー2025】新暦1月(旧暦12月)☆ムーチー(鬼餅)の日はいつ?