・沖縄の正五九月の忌み月とは?

・沖縄の正五九月の忌み月はなにを行う?

・沖縄の正五九月の忌み月はなにを嫌う?

・正五九月の忌み月に行う巡拝行事とは?

・正五九月の巡拝行事は、どこを巡拝する?

沖縄では正五九月の忌み月に巡拝行事を行う風習があり、今も一部に残っています。

巡拝行事はアガリマーイ(東御廻り)が有名ですが、信仰するものや祈願事、家や門中によっても巡拝するウガンジュ(拝所)は変わるでしょう。

本記事を読むことで、沖縄の正五九月の忌み月とは何か?その由来や行う事柄・嫌う事柄の他、沖縄の正五九月に行う巡拝行事や拝むウガンジュ(拝所)を解説します。

沖縄の正五九月の忌み月とは

◇沖縄の正五九月の忌み月は、心身の穢れを忌み慎む月です

沖縄の正五九月の忌み月は、仏教「三斎月(さんさいがつ)」の影響を受けた風習で、不吉な縁起の悪い時期として、厄災を払い、神仏に参拝してきました。

また結婚や転居など、お祝い事や変化を避ける時期でもあります。

| <沖縄の正五九月の忌み月とは> | |

| [時期] | ・旧暦1月(正月)(事始めの時期) ・旧暦5月(最も盛んな時期) ・旧暦9月(物事が身を結ぶ時期) |

| [行う事柄] | ●穢れに戯れぬよう慎む月 ・心身を忌み慎む ・夜間の外出を控える ・無用なお祝い事は極力避ける ●厄祓い行事 ・神仏参拝 ・厄祓い |

| [由来] | ・仏教「三斎月」 |

もともとは仏教の在家信者に課せられた戒律「八斎戒(はっさいかい)」を見返し、より忠実に守り精進する時期「三斎月(さんさいがつ)」「三長斎月(さんちょうさいがつ)」からの影響です。

ただし三斎月では諸天や鬼神が四方の神仏「四天王」へ参拝し、善悪の一切をご報告する行事とされます。

巡拝前の注意点

◇巡拝をする朝(午前中)、集落の氏神様にご報告の拝みを行います

沖縄で正五九月の忌み月に巡拝行事を行う際、まずは日ごろの平穏な暮らしを守ってくださる氏神様、集落のウガンジュ(拝所)をまず拝むと良いでしょう。

そこで「これから○○の神様まで拝みに参りますので、どうぞ無事に祈願できますよう、お見守りください」とご報告します。

●集落の氏神様を最初に

①本日、拝みに行くことを伝える

②拝みに行く神様をご報告する

③紹介をしていただく

神様仏様も人と同じです。

日ごろから見守る人々の話は聴き応援しますが、知らない人は戸惑いますよね。

集落のウガンジュ(拝所)から、紹介をしてもらいましょう。

沖縄の正五九月の忌み月:巡拝行事とは

◇沖縄では正五九月の忌み月に、神仏を巡り拝む巡拝行事が盛んです

沖縄で正五九月は拝み廻りと言っても、家によって巡拝するウガンジュ(拝所)はそれぞれに違います。

(1)カミウガミ(神拝み)

(2)ティラヌムメー(寺参り)

(3)首里十二か所巡り

(4)琉球八社巡り

ティラヌムメー(寺参り)で巡拝する琉球七観音や琉球八社などは、比較的近代に増えた巡拝経路でしょう。

この他にも龍神巡りなどがありますが、どちらかと言えば本州の人々が好んで巡拝をする傾向にあります。

沖縄の正五九月の忌み月(1)カミウガミ

◇カミウガミ(神拝み)は、沖縄で正五九月の忌み月に始祖を巡る巡拝儀礼です

父方血族である門中によって、始祖のお墓である按司墓(あじばか)や、一族を守護してきた神々様を巡りました。

| <カミウガミ(神拝み)> | ||

| [名前] | [場所] | [目的] |

| (1)首里拝み (すいうがみ) |

・弁財天堂 ・弁が獄 ・識名宮 …など |

[国王、聞得大君] ・国家安泰 ・国家の災難を祓う |

| (2)東御廻り (アガリマーイ) |

・御殿山 ・イビヌ森 ・斎場御嶽 …など |

[国王、聞得大君] [神女、臣下] ・初穂儀礼 ・琉球民族の始祖 |

| (3)浦添拝み (うらしぃうがみ) |

・伊祖神社 ・浦添グスクの御嶽 ・浦添ようどれ …など |

・英祖王統五代の城 ・英祖王ゆかりの地 |

| (4)中城廻り (ながぐしまーい) |

・添石ヌル殿内 ・伊舎堂安里 ・中城グスクの拝所 …など |

・護佐丸ゆかりの地 (今帰仁王子の子孫分家) |

| (5)今帰仁上がり (なちじんぬぶい) |

・満名の上殿内 ・今帰仁グスクの御嶽 ・クボー御嶽 …など |

・中北北王系 ・後北山王系 ・第一尚氏王統 (多くの門中の始祖) |

…などなど、それぞれの門中により巡拝するウガンジュ(拝所)があります。

特に東御廻り(あがりうまい)は、沖縄の始まりとされるアマミキヨが島に降り立ってからの経路を巡拝するため、全ての沖縄の人々と繋がるウガンジュ(拝所)です。

「琉球開闢七御嶽(りゅうきゅうかいびゃくななうたき)」とも言われ、観光客も訪れるウガンジュ(拝所)もあるでしょう。

・聖地巡礼沖縄のカミウガミ(神拝み)で家に神様を迎える方法

(1)昔のカミウガミ

◇沖縄の正五九月に行うカミウガミ(神拝み)は琉球王朝の行事でした

昔、沖縄の正五九月の忌み月に行うカミウガミ(神拝み)の中には、琉球王朝による年中行事が多くあります。

琉球王朝の最高位として使える神女「聞得大君(キコエノオオキミ)」が先導を切り巡拝する行事でした。

・首里拝み

・アガリマーイ(東御廻り)

また集落でも、門中を担う神女ユタやノロが中心となり拝み「御願(うぐぁん)」を行っています。

そのため門中から多くの人々が参加して行列をなし、集落をあげ何日も掛けて拝み廻る一大行事でした。

ただ、その大変さや莫大な費用から、いつの間にか廃れています。

(2)現代のカミウガミ

◇現代、沖縄の正五九月の忌み月に行うカミウガミ(神拝み)は、個人や家族で行う様子を見受けます

最近では商売人や経営者、会社員でも収入を上げたいなど、経済的な不安を少しでも払拭し、ゆかりある神様仏様、祖霊様へ守護してもらおうと、個人や家庭で見直されるようになりました。

個人の家で家族や親など、少ない人数で巡拝をする人が多いです。

それでも毎年の巡拝は大変なので、3年ごと・5年ごと7年ごとの周期でお参りをする習慣が広がり始めました。

| <現代沖縄で正五九月の忌み月:カミウガミ> ●家族単位で、再び御縁を繋ぐ流れが起きています |

|

| [名前] | [年数] |

| ・3年マール(廻る) | …3年ごとの巡拝 |

| ・5年マール(廻る) | …5年ごとの巡拝 |

| ・7年マール(廻る) | …7年ごとの巡拝 |

3年・5年・7年の数字は奇数で縁起の良い「陽数」を用いるためです。

| <沖縄に伝わる陰数・陽数> | ||

| [言葉] | [意味] | [理由] |

| ・陰数 | ・縁起が悪い | ・割り切れる |

| ・陽数 | ・縁起が良い | ・割り切れない |

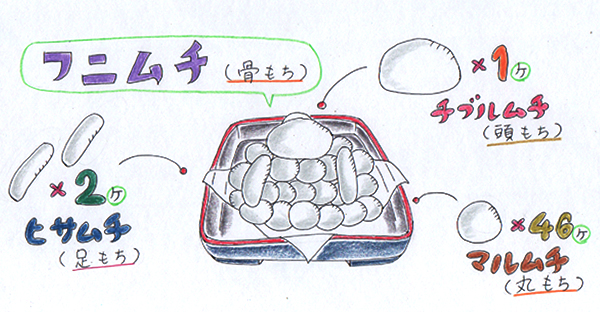

沖縄ではお供えをする重箱料理に詰める御馳走の品数や、弔事や慶事で包む金額の数字も、この陽数を用います。

(3)始祖がない(分からない)

◇父方の門中を中心とする沖縄では、主に父方の始祖を巡拝します

沖縄で正五九月の忌み月に行う巡拝行事は、主に父方の血族の繋がりから、始祖を拝み廻りますが、そもそも父方血族の始祖が分からない人も少なくありません。

・ゆかりのある神様が分からない

またカミウガミ(神拝み)は今、移住者の家庭や観光客の人々にも注目されています。

このようなケースでは現代、下記のようなカミウガミ(神拝み)が増えました。

・お墓を避ける

・琉球開闢の始祖を巡る

・他の巡拝を行う

(ティラヌムメーや観音巡りなど)

始祖がない家でカミウガミ(神拝み)をしたい場合、血のつながりのないお墓はあまり良くないとされるため、アガリマーイ(東御廻り)など、琉球開闢の始祖や神様を巡ることが多いです。

沖縄正五九月の忌み月:(2)ティラヌムメー

◇「ティラヌムメー」とは「寺参り」を差します

沖縄で正五九月の忌み月に、寺を巡拝する行事がティラヌムメー(寺参り)です

主に集落の子ども達の健やかな成長ね願う子育て祈願として行われ、かつての沖縄の正五九月に行うティラヌムメー(寺参り)としては、集落単位で行われてきました。

| <沖縄正五九月忌み月のティラヌムメー> | |

| (1)集落のウガンジュ(拝所) | ・ビジュル(石の拝所) ・ティラ(お寺) |

| (2)観音様参り | ・子育て祈願 ・赤ちゃんが産まれた報告 (観音様に仏親になってもらう) |

その年に集落で赤ちゃんが産まれると、集落を守る神様仏様にお披露目をして、神親・仏親になっていただき、守護していただく目的があります。

沖縄県内でも特に本島中南部で、多く見受けた風習です。

(1)現代のティラヌムメー(寺参り)

◇現代のティラヌムメー(寺参り)は、個人や家族単位が多いです

沖縄の正五九月に行う拝み廻りとしては、カミウガミ(神拝み)同様に、集落や門中での巡拝は廃れ、家族単位で行うようになっています。

そのためか、集落のウガンジュ(拝所)へ参る習慣ではなくなりつつあるでしょう。

・琉球七観音巡り

・那覇の寺社廻り(ティラメーマーイ)

沖縄のティラヌムメー(寺参り)で有名なものは、那覇の寺社廻り(ティラメーマーイ)で、全国的にも知られる波の上宮や沖宮、天妃宮、天久宮などを巡ります。

・沖縄で正五九月に行う寺参り(てぃらぬむめー)☆神様親になってもらう

目的に合わせた拝み廻り

◇ティラヌムメー(寺参り)の場合、目的に合わせて数社を選び参拝する個人や家族が多いです

沖縄の正五九月の忌み月に行う沖縄のティラヌムメー(寺参り)は、それぞれ門中単位で御縁のある神様仏様に感謝を捧げる巡拝行事でした。

けれども現代では個人や家族単位の参拝が増え、それぞれの状況や目的に合わせた数社に「カスタマイズ」する人も増えています。

ただ一般的に、祈願事で違う巡拝行事には、下記のようなものが有名です。

| <目的で違う巡拝行事> | ||

| [環境・状況] | [拝み廻り] | [拝む場所] |

| (1)経営者や商売を営む人々 | ●琉球八社 | ・波の上宮 ・沖宮 ・天久宮 ・安里八幡宮 ・識名宮 ・末吉宮 ・普天間宮 ・金武宮 |

| (2)家族の健康や繁栄 | ●琉球観音巡り | ・奥武観音堂 ・喜名観音堂 ・金武観音寺 ・嘉手刈観音堂 ・久志観音堂 ・首里観音堂 ・屋部寺 |

| (3)沖縄暮らしの開運祈願 | ●琉球開闢七御嶽 | ・安須森御嶽 ・クボウ御嶽 ・斎場御嶽 ・薮薩御嶽 ・雨つづ天つぎ御嶽 ・クボー御嶽 ・首里真玉森御嶽 |

| (4)1年の厄祓い、安泰 | ●首里十二か所巡り | ・首里観音堂(慈眼院) ・達磨寺 ・盛光寺 ・安国寺 |

…などなどです。

例えば子育て祈願では、病弱な子どもや特に気掛かりに子どもがいる親が、子どもの健やかな健康を願い、観音巡りを行う事例を見受けます。

沖縄正五九月の忌み月(3)首里十二か所巡り

◇沖縄では干支の御本尊様を巡拝する風習もあります

沖縄では干支十二支の御守護が信じられてきました。

そのため沖縄正五九月の忌み月には、家族の干支の守り本尊を祀るティラマーイ(寺巡り)を行う家や人も多いです。

沖縄では神様仏様にお参りをする際、自分の干支と性別をお伝えします。

また沖縄の厄年は本州とは異なり、生まれ干支の年が厄年です。

| <首里十二か所巡り> ●十二支の守護仏を祀る、首里の四寺を巡る |

||

| [寺院] | [干支] | [御本尊] |

| (1)首里観音堂 (しゅりかんのんどう) |

・子年 ・丑年 ・寅年 |

・千手観音(子) ・虚空蔵菩薩(丑・寅) |

| (2)西来院・達磨寺 (だるまでら) |

・卯年 ・戌年 ・亥年 |

・文殊菩薩(卯) ・阿弥陀如来(戌・亥) |

| (3)盛光寺 (せいこうじ) |

・未年 ・申年 |

・大日如来(未・申) |

| (4)安国寺 (あんこくじ) |

・酉年 | ・不動明王 |

首里十二か所の拝み廻りでは、家族の干支に当たる寺社のみ巡る家も多いです。

また沖縄では正五九月ではなく、旧暦の年末に巡る家も見受けます。

・沖縄の『首里十二か所巡り』とは☆人々を守る干支の守り本尊様を迎え入れる

万松院は1991年に辞退

◇かつて首里十二か所巡りの一寺だった万松院は、1991年に辞退しています

古い沖縄の人は首里十二か所巡りにあたり、卯年・辰年・巳年の霊場を万松院とする人もいますが、1991年に十二か所霊場から辞退しているのでご注意ください。

| <万松院は1991年に辞退> | |

| [御本尊] | [現在] |

| ・文殊菩薩(卯年) | ・西来院、達磨寺へ |

| ・普賢菩薩(辰年/巳年) | ・首里観音堂へ |

それぞれ上記の寺院へ奉安されました。

もしも万松院を参拝したい場合には、沖縄の御願作法は避け、臨済宗妙心寺派の作法に倣い拝むと良いでしょう。

沖縄正五九月の忌み月(4)琉球八社巡り

◇「琉球八社」は、琉球時代から今に残る沖縄の宮、八社です

ただ観光客の間で「パワースポット」として有名になっていますが、沖縄で正五九月の忌み月に行う巡拝先としては、少ないでしょう。

どちらかと言えば沖縄の人々にとって「琉球八社」は、七五三やお正月といったイベント参拝が多い傾向です。

沖縄の正五九月の忌み月に参拝するのであれば、日ごろから馴染みの深い宮を一か所、子ども達の成長をお披露目しながら参拝します。

| <沖縄の正五九月の忌み月:琉球八社> | ||

| [琉球八社] | [読み方] | [御利益] |

| (1)波の上宮 | (なみのうえぐう) | ・航海安全 ・旅の安全 ・恋愛成就 ・幸運成就 ・合格祈願、etc |

| (2)沖宮 | (おきぐう) | ・航海安全 ・商売繁盛 ・金運 ・良縁、etc |

| (3)安里八幡宮 | (あさとはちまんぐう) | ・勝負運(必勝祈願) ・子孫繁栄 ・夫婦和合、etc |

| (4)天久宮 | (あめくぐう) | ・女性に御利益 ・子宝、安産 ・縁結び ・縁切り、etc |

| (5)識名宮 | (しきなぐう) | ・海上安全 ・豊漁、豊穣 ・諸産業の振興 ・厄除け ・家内安全、etc |

| (6)末吉宮 | (すえよしぐう) | ・縁結び ・縁切り ・子孫繁栄 ・子の方神 ・事始め、etc |

| (7)普天間宮 | (ふてんまぐう) | ・健康祈願 ・交通祈願 ・合格祈願 ・安産祈願 ・五穀豊穣、etc |

| (8)金武宮 | (きんぐう) | ・商売繁盛 ・金運上昇、etc |

それぞれ宮司様が丁寧に管理をしてくれていますが、末吉宮(すえよしぐう)など、昔のままの姿のものもあるでしょう。

ぜひむやみに荒らすことなく、失礼のないように敬意を払い参拝をしてください。

①神様の縁日に参拝する

またトゥクヌカミ(床の神)がリビングに祀られている家庭では、沖縄の正五九月に祀っている神様を参拝します。

| <沖縄正五九月の忌み月:縁日の参拝> | |

| [神様仏様] | [縁日] |

| (1)龍神様 | ・波の上宮など ・己巳の日 (弁財天の縁日) ・1日、5日、15日 (水天の縁日) |

| (2)七福神 | ・沖宮など ・7日 |

| (3)関帝王 | ・久米至聖廟 ・13日 |

| (4)観音様 (観音菩薩) |

・首里観音堂など ・18日 |

沖縄では観音様と言えば観音菩薩様として18日が縁日ですが、薬師如来様は8日になるなど、観音様や仏様によって縁日は異なるため注意をしてください。

龍神様も、その神様の由来神(巳や弁財天など)により縁日が異なります。

これから祀りたい神様がいる場合にも縁日に参拝をして、火を灯さないヒジュルウコー(冷たい御香)を通して迎え入れる家も増えました。

・沖縄で観音様・仏様を「三十日秘仏」の縁日に迎え入れる☆仏様の御利益と縁日を解説!

沖縄の正五九月の忌み月に神様の迎え方

◇代々ゆかりのある神様へ拝む巡拝行事でしたが、近年では改めて御縁を繋ぐ個人や家庭が増えています

昔ながらの沖縄の風習として正五九月の拝みは、代々家を守護してくださる神様仏様への拝み行事です。

けれども近年は、それぞれの家の祈願事や目的に合わせて、「改めて御縁を繋ぐ」家が増えました。

・経済的不安を払拭したい

・家族の健康や繁栄を祈願したい

・子どもの健やかな成長を守護してほしい

この場合には今ここから、改めて御縁を繋いで関係を築いて行かなければなりません。

神様を迎え入れる御願

◇沖縄で家庭に神様を迎え入れるには、繋ぎの役目を果たすヒヌカンを通します

神様とより深く御縁を繋ぐためには、家に日々の遥拝(ようはい)ができるよう、繋いでいただくヒヌカン(火の神様)を台所に仕立て、そこのウコール(香炉)に繋ぎます。

ヒヌカン(火の神様)は親から継承せずとも、一から仕立てることが可能です。

詳しくは「【沖縄のヒヌカン】ヒヌカンの始め方。親から引き継ぐ、一から仕立てる2つの方法を解説」をご参照ください。

(1)集落のウガンジュ(拝所)を参拝する

(2)拝み廻りを行う

(3)家のヒヌカン(火の神様)に通していただく

ちなみに新しくヒヌカン(火の神様)を仕立てる人々は「白い仏具じゃなきゃいけない!」と思うようですが、本来はどのような器でも構いません。

実際に地方に行くと、やちむんなどさまざまなヒヌカン(火の神様)があります。

・【沖縄のヒヌカン】ヒヌカンの始め方。親から引き継ぐ、一から仕立てる2つの方法を解説

(1)集落のウガンジュ(拝所)を参拝する

まず集落のウガンジュ(拝所)を参拝して、これから行く神様仏様へ紹介していただきましょう。

(2)拝み廻りを行う

拝み廻りを行います。

お線香の火は灯さずにシルカビの上に置き、供えて祈願をしてください。

・旧盆で焚くウチカビとは?沖縄線香ヒラウコー、神様へ供えるシルカビの作り方も解説!

(3)ヒヌカン(火の神様)に通していただく

家で用意をしていたヒヌカン(火の神様)のウコール(香炉)に、持ち帰ったヒジュルウコー(冷たい御香)を火を灯して供えます。

これによりヒヌカン(火の神様)のウコール(香炉)からお通しができて、日々の遥拝(ようはい)ができるようになりました。

まとめ:沖縄で正五九月の忌み月には巡拝します

沖縄の正五九月は忌み月とされ、厄祓いや区切りとして、日ごろ守護いただく神様仏様を巡拝する月でした。

神様仏様は性格が違い、相性が良いと感じる神様仏様に出会うでしょう。

また「ウグァンブスク(御願不足)」など恐れる人が多いですが、観音様は慈悲深い仏様であり、あらゆる人々の悩み事を聞いてくださると伝えられてきました。

愚痴や悪口はあまり受け付けてくれませんが、日々の悩み事は観音様の他ヒヌカン(火の神様)との相性は良いです。

大黒柱の祈願事なら琉球八社など、目的に合わせて相性の良い神様仏様と繋がってみてはいかがでしょうか。

・【沖縄のヒヌカン】ヒヌカンを遠くの御嶽(うたき)と繋ぐ方法☆遥拝所としての役割とは

まとめ

沖縄の正五九月の忌み月とは

[正五九月とは]

・旧暦1月、5月、9月

・忌み月は、忌み慎む時期[沖縄の巡拝行事]

・沖縄では正五九月に巡拝する[巡拝の種類]

・カミウガミ…ご縁ある神様

・ティラヌムメー…健康、家内安全

・琉球八社

・琉球七観音

・龍神巡り[神様仏様を迎える]

・ヒヌカンを通して神様を迎える

・集落の拝所に紹介状をもらう