・沖縄のウマチー・カシチーとは?

・ウマチー・カシチー、2025年の日程は?

・家計安泰を祈願する拝み方は?

沖縄のウマチー(御祭)、カシチー(強飯)は琉球王朝に重視された農耕儀礼で、ウマチーが麦や穂、カシチーはお米の収穫祈願や感謝祭です。

現代、沖縄のウマチー・カシチーでは、大綱引きや相撲大会を開催する集落も残り、家庭では家計安泰「食べる運(クェーブン)」を祈願する行事となっています。

今回は沖縄のウマチーやカシチー、2025年の日程や行う事柄、拝み方やお供え物、拝み言葉までご紹介しますので、どうぞ最後までお読みください。

沖縄のウマチー(御祭)とは?

◇本来沖縄のウマチー(御祭)は農耕儀礼、現代は家計安泰祈願です

沖縄のウマチー(御祭)はもともと、麦や稲の豊作を祈願する農耕儀礼でした。

琉球王朝時代には重要な行事として扱われ、琉球王朝に仕える神職であるノロを中心にして、集落のウガンジュ(拝所)「ウタキ(御嶽)」などを巡拝したと言います。

役人をはじめ集落の人々が、馬に乗り巡拝するノロに続き、数日に渡り練り歩いたようです。

| <沖縄のウマチー(御祭)> | |

| [起源] | |

| ●琉球王朝時代 | ・王朝が主催 ・王朝の神女「ノロ」が司祭 ・役人などが行列を成す |

| [現代] | |

| ①集落行事 | ・氏神様へ祈願 ・大綱引き ・角力大会(相撲大会) …など |

| ②門中行事 | ・祖霊(カミ)へ祈願 ・本家に集まる ・家付きのノロやユタが司祭 ・門中墓へお墓参り ・シジタダシ(筋正し) …など |

| ③家庭行事 | ・祖霊(仏壇)へ祈願 ・神社へ参拝 ・ヒヌカン拝み ・仏壇拝み …など |

集落行事として沖縄でウマチー(御祭)が残る地域では、旧暦2月~6月いずれかのウマチー(御祭)日程で、奉納行事として大綱引きや角力大会(相撲大会)を盛大に行い、最後に集落のウガンジュ(拝所)である氏神様へ参拝する光景を見受けます。

また門中行事では本家「ムートゥーヤー」に集まり、家付きのノロやユタが祭祀として、父方の血筋を整える「シジタダシ(筋正し)」や、赤ちゃんの紹介、家の繁栄を祈願するなどです。

琉球王朝時代で行われた沖縄のウマチー(御祭)

◇琉球王朝時代は、王朝が主導する重要な祭祀でした

琉球王朝時代のウマチー(御祭)は、琉球王朝が主導する重要な祭祀となります。

王朝からそれぞれの集落を仕切る「間切」へ伝わり、その集落の最上級である女性祭司「巫女」や、琉球王朝に伝えた神女「ノロ」が司祭です。

その様子は、1713年の「琉球國由来記」に詳しく記載されています。

| <琉球國由来記によるウマチー(御祭)> | |

| ①白装束をまとった神女が巡拝 | ●馬に乗って巡拝 ・ノロ ・神女 ●後ろから行列で巡拝 ・役人 ・集落の人々 …など |

| ②ウガンジュ(拝所) | ・ミハナ(御花) ・収穫した穂 ・ミキ(神酒) …などを供える |

| ③物忌み | ・仕事を休む |

筆頭司祭であるノロや、セジ(霊力)を持つ神女などが馬に乗って巡拝すると、その後列に役人、さらに集落の人々が続き、三日間にわたり巡拝をします。

沖縄のウマチー(御祭)が行われる三日間、集落の人々は物忌み行事として仕事を休み、馬に乗って巡拝する女性祭司やノロ、神女達の後について、行列をなしていました。

琉球王朝の「大アムシラレ」とは?

◇琉球王朝時代の筆頭司祭が「大アムシラレ」です

琉球王朝時代には「大アムシラレ」を中心に、それぞれの集落のノロが王府の命により行ってきた農耕儀礼でした。

「大アムシラレ」とは、王府時代に設けられた首里三つの行政区域「三平等(ミフィラ)」で最も上級の女性祭司です。

●琉球王朝から日本政府へと移行した明治以降は、ウマチー(御祭)を行う集落でも旧暦15日と設定されています。

一方、琉球王朝時代には王府が良い日取りを選び、それぞれ間切(マジリ)の長へ伝えて行っています。

「間切(マジリ)」とは、琉球王朝時代に区分けされた行政区分です。

それぞれの間切(マジリ)で最も上級の女性祭司が、集落の拝所(ウガンジュ)や御嶽(ウタキ)を巡拝しました。

ウマチー(御祭)の衰退と復活

◇沖縄のウマチー(御祭)は、旧暦五月・六月が残っています

麦作が衰退した明治以降、麦の豊作祈願・感謝祭となる旧暦二月・三月のウマチー(御祭)も衰退します。

<ウマチー(御祭)とは:衰退と復活>

・旧暦二月・三月ウマチー(御祭)が衰退

・旧暦五月・六月ウマチー(御祭)が簡略化

・集落のノロやユタ、門中単位による御願や巡拝

・家単位での参拝

一方、稲の豊作祈願・感謝祭である旧暦五月・六月のウマチー(御祭)は現代でも残る集落はあるものの、農耕儀礼としては大きく簡略化されました。

…このように、現代では集落行事としてのウマチー(御祭)はすっかり衰退しているものの、規模の縮小や儀礼の簡略化を繰り返しながら、細々と残り参拝や御願を見受けることもあります。

沖縄のウマチー・カシチーの日程

◇旧暦2月~8月にかけて、麦・稲・米の六祭があります

琉球王朝時代が由来となる沖縄のウマチー(御祭)やカシチー(強飯)は、麦・稲・米の豊作祈願・収穫祭と、それぞれ六祭ありますが、2025年現代では、この六祭のいずれかで大綱引きなどの行事が開催されるでしょう。

下記では、それぞれの役割と読み方をご紹介します。

| <沖縄のウマチー・カシチー六祭とは> | |

| [祭祀] | [呼び方] |

| ①二月御祭 ・麦の祈願祭 | ・ニングァチウマチー |

| ②三月御祭 ・麦の収穫祭 | ・サングァチウマチー |

| ③五月御祭 ・稲の祈願祭 | ・グングァチウマチー |

| ④六月御祭 ・稲の収穫祭 | ・ルクグァチウマチー |

| ⑤六月強飯 ・米の祈願祭 | ・ルクグァチカシチー |

| ⑥八月強飯 ・米の収穫祭 | ・ハチグァチカシチー |

沖縄言葉ですが法則があるので、何となく分かりますね。

また、最後のハチグァチカシチー(八月強飯)は、魔除け祓いの行事「シバサシ(柴差し)」や「ヨーカビー(八日日)」などと同日に行うこともあります。

2025年、沖縄のウマチー(御祭)日程

沖縄のウマチー(御祭)は年に四回、2月・3月・5月・6月に行われます。2月・3月が麦の収穫祈願と感謝祭、5月・6月が稲の収穫祈願と感謝祭です。

| <沖縄のウマチー・カシチー☆2025年の日程> | |

| ●麦の収穫祭 | |

| ①ニングァチウマチー (二月御祭) | ・旧暦2月15日 ・2025年3月14日(金) |

| ②サングァチウマチー (三月御祭) | ・旧暦3月15日 ・2025年4月12日(土) |

| ●稲の収穫祭 | |

| ③グングァチウマチー (五月御祭) | ・旧暦5月15日 ・2025年6月10日(火) |

| ④ルクグァチウマチー (六月御祭) | ・旧暦6月15日 ・2025年7月9日(水) ※閏旧暦6月15日 ・2025年8月8日(金) |

| ●米の収穫祭 | |

| ⑤ルクグァチカシチー (六月強飯) | ・旧暦6月25日 ・2025年7月19日(土) ※閏旧暦6月25日 ・2025年8月18日(月) |

| ⑥ハチグァチカシチー (八月強飯) | ・旧暦8月9日~11日 ・2025年9月30日(火)~10月2日(木) |

続く旧暦6月・8月がお米の収穫祭「カシチー(強飯)」となります。

収穫したもち米でカシチー(強飯=おこわ)を炊いて供えることから、「カシチー(強飯)」と呼ばれ、大きなおにぎりなどを供える地域が多いです。

現代、沖縄のウマチー(御祭)では何をするの?

◇現代では大綱引きなどの集落行事も知られています

沖縄のウマチー(御祭)は2025年現在でも、ウマチージナ(御祭綱)や相撲大会を開催する集落が残っているでしょう。

また離島地域では粟を育てていたため、シツ祭り(宮古)など、粟の収穫祭としても行われています。

| <2025年現代:沖縄のウマチー(御祭)> ●下記「稲二祭」での開催が盛ん | |

| ③グングァチウマチー (五月御祭) | ・旧暦5月15日 ・2025年6月10日(火) |

| ④ルクグァチウマチー (六月御祭) | ・旧暦6月15日 ・2025年7月9日(水) ※閏旧暦6月15日 ・2025年8月8日(金) |

集落の出身者がこの時期に集い、大綱引き行事などに参加することも多いため、集落同士で配慮しながら、違う月のウマチー・カシチーに日程をずらす年もあるでしょう。

大綱引き行事などが開催される集落では、地域行事として小学校など公立学校が午前授業になったり、お休みになる年もありました。

ウマチー(御祭)の行事|「ウマチージナ」とは?

◇「ウマチージナ」とは、大綱引き行事です

沖縄の「ウマチージナ(御祭綱)」とは、ウマチー(御祭)の日に沖縄の各地の集落で開催される大綱引きの集落行事となります。

<沖縄のウマチージナ(御祭綱)>

●ウマチージナは「御祭綱」と書くように綱引き行事です。

…旧暦5月15日の5月ウマチー(御祭)から旧暦8月25日の8月カシチー(強飯)に掛けて、各地の集落で開催されます。

旧暦8月15日に行うジューグヤ(十五夜)日程での大綱引きも多いです。

ただ、全ての日程で開催されるのではありません。毎年6月ウマチー(御祭)に開催されるなど集落により違いがあります。

沖縄のウマチージナはいつ・どこで開催する?

◇沖縄のウマチー・カシチー、それぞれの日が目安です

沖縄のウマチージナ(御祭綱)は集落行事です。ウマチー(御祭)やカシチー(強飯)が目安です。糸満においては例年、旧暦8月15日のジューグヤ(十五夜)に行われます。

ただし2025年は旧暦6月が2回、繰り返し訪れるユンヂチ(閏月)にあたるため、各地域で日程調整が行われました。また、この時期は天候による延期も考えられます。

過去に沖縄の各集落で、例年大綱引き行事が行われる参考です。また、2025年度の日程をご紹介します。

| <沖縄のウマチージナ> | |

| ●ウマチージナ(御祭綱) | |

| ①南風原町 | ・旧暦6月25日(カシチー) ・旧暦6月26日(アミシ御願) 【各字の予定】 ・喜屋武…7月19日(土)・20日(日) ・照屋…7月19日(土)・20日(日) ・本部…7月19日(土)・20日(日) ・兼城…7月19日(土)・20日(日) ・山川…7月19日(土) ・津嘉山…7月20日(日) ・宮平…7月26日(土) ・与那覇…8月17日(日) ・宮城…8月24日(日) 【参照】 https://www.instagram.com/p/DMNDwRchUTo/ |

| ②西原町 | ・旧暦6月25日(カシチー) ※2025年はユンヂチにて閏6月があるため、7月・8月で日程調整 【各字の予定】 ・内間・小那覇…7月20日(日) ・嘉手苅…8月3日(日) ・小波津…8月3日(日) ・小橋川…8月3日(日) ・呉屋…8月3日(日) ・津花波…8月3日(日) (つなひきinおなはまつり) ・幸地…8月3日(日) ・棚原…8月3日(日) 【我謝大綱曳】 ・我謝公民館…8月17日(日) |

| ③竹富 | ・旧暦6月25日(カシチー) ・旧暦6月26日(アミシ御願) 【豊年祭】 ・八重山諸島・鳩間島…7月19日(土)・20日(日) |

| ●ジューグヤ(十五夜三大大綱引き) | |

| ③糸満大綱引き | ・ジューグヤ(十五夜) ・旧暦8月15日 ・2025年10月6日(月)予想 |

| ④与那原町 | ・ルクグァチカシチー(六月強飯) ・旧暦6月26日以降の日曜日 (例年) 【与那原大綱曳まつり】 ・2025年8月2日(土)・3日(日) ※7月26日(土)・27日(日)より延期になりました。 |

| ⑥那覇大綱引き | ・例年10月 (体育の日を含む3日間) ・2025年10月11日(土)~13日(月)予想 ※大綱引きは2025年10月12日(日)午後16:00頃~ |

旧暦5月15日のグングァチウマチー(五月御祭)から、旧暦8月15日のジューグヤ(十五夜)に掛けて、2025年現在も、沖縄各地の集落で大綱引きが開催されています。

現代の沖縄のウマチー(御祭)3つの御願

◇沖縄のウマチー(御祭)は、現代3つの拝み方が行われています

沖縄のグングァッチウマチー(御祭)では、ウガンジュ(拝所)へ初穂を供えてきました。

けれども農耕が衰退した現代、初穂を供えることはなかなかできませんよね。

家の繁栄や収入安泰祈願の役割が強くなった現在では、地域によって集落・門中・家庭単位での祈願祭となり、拝み方も変化しています。

①集落でのウマチー(御祭)

◇集落では大綱引きなどの地域行事の後、産土神社へ参拝するなどします

沖縄でウマチー(御祭)が残る地域では、前述したような大綱引き、沖縄相撲大会(角力大会)などがメインイベントです。

大綱引きなどの奉納行事を終えた後、集落の産土神社やウガンジュ(拝所)、うたき(御嶽)へ奉納します。

| <集落のウマチー(御祭)> | |

| [拝み先] | [拝む場所] |

| ・氏神様 (産土神社) | ・集落のウガンジュ(拝所) ・集落のウフガー(井戸) |

大綱引きなどを行う地域では、神様へ奉納するエイサーや手踊り、旗頭などの演武を行った後、そのまま列を成して産土神社へ行き参拝する流れが多いでしょう。

集落に馴染み深いユタやノロがいれば、中心となって行います。

②門中でのウマチー(御祭)

◇門中墓へお参り、本家の神棚への祈願祭などです

沖縄ではウマチー(御祭)に、「ムートゥーヤー(宗家)」に集まり、家付きのユタやノロを司祭として祈願祭を行ったり、門中墓へお参りをする門中が今も残っています。

大きな組織になっている門中もあるため、毎年、順番に巡る門中行事を取り仕切る世話役「アタリ」を中心に進める門中が多いでしょう。

| <門中でのウマチー(御祭)> | |

| [拝み先] | [拝む場所] |

| ・祖霊(カミ) | ・ムートゥヤー(宗家)の神棚 ・門中墓 |

「ムートゥヤー(宗家)」とは、全国的な言葉では「本家」、沖縄の先祖代々位牌「トートーメー」を祀る家です。

ただ規模の大きな門中などでは、負担が大きいため、お墓参りを中心に行う様子も見受けます。

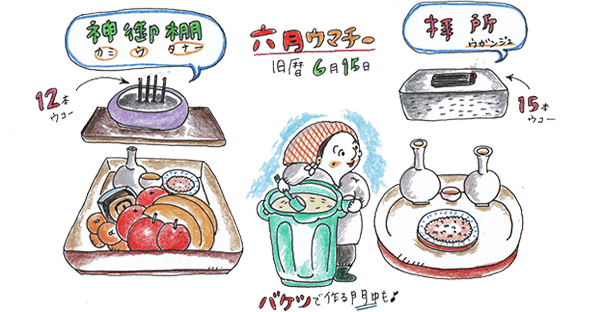

門中ばかりの小さな集落や離島などでは、「アタリ」がバケツいっぱいのミキ(神酒)を造り、十字路などで人々に配ることもあるでしょう。

・沖縄グングァッチウマチー(五月御祭)とは?ウマチー5つの御願とミハナ(御米)の呪力

③家庭でのウマチー(御祭)

◇家族で金運神社に参拝したり、お仏壇へ祈願します

近年では稲や米の収穫祭であること、祈願祭では「クェーブン(食べる運)」を願うことから、家計安泰の祈願として家庭単位で拝むケースも増えました。

特に家庭でのウマチー(御祭)は、2025年にはコロナ禍を経てさらに広がっています。

| <家庭のウマチー(御祭)> | |

| [拝み先] | [拝む場所] |

| ①氏神様 (産土神社) | ●参拝(氏神様) ・金運神社 ・弁財天 …など |

| ②祖霊神 (ご仏壇) | ●ご仏壇 ・ヒヌカン(火の神) ・お仏壇 ・トゥクヌカミ(床の間) |

| ③祖霊神 (お墓) | ●お墓参り |

新しい形式でもあるため、拝む場所や拝み方は自由です。

ただ金持神社や弁財天など、お金にまつわる神様へ家族で参拝に行ったり、家庭でヒヌカンなどにそっと拝む人々が多いでしょう

家庭で安定収入祈願!ウマチー(御祭)の御願

◇家庭でのウマチー(御祭)は、穂祭が「収入祈願」・大祭が「感謝祭」です

麦や稲の豊作とは「クェーブン(食べる運)」、つまり収入安泰・家計安泰の祈願を目的としています。

麦作や農耕が衰退した現代の沖縄では、家単位で集落の拝所(ウガンジュ)に参拝する様子があるものの、多くは収穫祈願や感謝祭に掛け、安定収入が主な目的となりました。

| <ウマチー(御祭)2つのサイクル> | |

| [ウマチー(御祭)] | [目的] |

| ①穂祭 ・旧暦5月15日 ・2025年6月10日(火) | ・安定収入を祈願する |

| ②大祭 ・旧暦6月15日 ・2025年7月9日(水) ※旧暦閏6月15日 ・2025年8月8日(金) | ・安定収入に感謝する |

沖縄では家を守護するヒヌカン(火の神)への拝みでも、新月で祈願・満月で感謝を捧げるように、祈願と感謝(報告)はセットです。

祈願をしたならば、感謝(報告)の拝み「御願(うがん)」は欠かせません。

特にコロナ禍以降にも増えましたが、不安定な経済情勢のなか、自営業などを中心にして「今年も家族が充分に食べることができますように」と、安定収入を祈願します。

沖縄のウマチー(御祭)で供える「ミキ」とは

◇現代、ウマチー(御祭)に供えるミキ(神酒)は、発行飲料が多いです

ミキ(神酒)と言うとお酒に聞こえますが、実際には麦や稲の籾(もみ)をすり潰して水で薄め、漉した飲み物「シルマシ」「シロマシ」です。

農耕儀礼が盛んだった頃、穂祭ではまだ成熟していない麦や稲の穂で醸したシルマシ(神酒)を供えてきました。

対して大祭で供えられたのは、成熟して収穫した麦稲を醸して作ったウンサク(神酒)です。

沖縄ではこれらの農耕儀礼で供えられた、麦穂や米を醸した飲料を総称して「ミキ(神酒)」と呼びました。

| <ウマチー(御祭)に供えるミキ(神酒)> | |

| [ミキ(神酒)の種類] | [供える月] |

| ①シルマシ(神酒) ・未熟な穂で醸す | ●収穫祈願(穂祭) ・ニングァチウマチー(二月御祭) ・グングァチウマチー(五月御祭) |

| ②ウンサク(神酒) ・成熟した穂で醸す | ●収穫祭(大祭) ・サングァチウマチー(三月御祭) ・ルクグァチウマチー(六月御祭) |

けれども農耕が衰退した現代は、ウマチー(御祭)は農耕儀礼ではなくなりました。

麦や稲の穂も簡単には用意できなくなります。

また現代になると家庭での拝みはクェーブン(食べる運)として、収入安定祈願が目的となり、お供え物もヤクルトなどの発酵飲料や、市販の「ミキ」が供えられるようになりました。

現代の沖縄で多く供えられる「ミキ」は発酵飲料

◇市販の「ミキ」とは、沖縄の米を発酵させた「飲むお米」です

沖縄のスーパーでは市販されている「ミキ」を供える家庭も多いです。

また昔のミキ(神酒)は発酵させて作ったため、発酵飲料を供えることも多いでしょう。

<現在のミキ(神酒)>

・市販の「ミキ」

・ヤクルト

・ヨーグルトドリンク

…など。

特にウガンジュ(拝所)など屋外で拝む時には、市販の発酵飲料はそのまま供えることができて便利なので、ヤクルトやヨーグルトドリンクなどを供えます。

ウサンデー(お供え物を下ろしていただくこと)でも、子ども達の好物なので一石二鳥かもしれません。

・わしたショップオンライン…ミキ(250g)

門中でふるまう「ミキ」は?

◇門中や集落ではミキ(神酒)を手作りして、振る舞う様子も見受けます

門中や集落で作る現在のミキ(神酒)は、アルコールが入っていない、市販されている「ミキ」の手作り版です。

バケツいっぱいにたっぷり作って、屋外で振る舞う門中や集落が多いでしょう。

現代のミキ(神酒)は、門中や集落によって、作り方もさまざまです。

<ミキ(神酒)の作り方>

①お米を挽く方法

②水と砂糖を加えて炊く方法

③炊いたご飯に麦粉、砂糖、水を加えてミキサーに掛ける方法

現代では振る舞う人数が少なくなり、少しのご飯をミキサーに掛ける作り方が多いかもしれません。

現代のウマチー(御祭)のお供え物は同じでも良い

◇現代の穂祭と大祭は、基本的にお供え物は同じでも構いません

このように、かつて農耕が盛んだった頃の沖縄のウマチー(御祭)は、二月・五月の穂祭にはシルマシ(神酒)を、三月・六月の大祭ではウンサク(神酒)を供えてきました。

けれども農耕儀礼よりも収入安定祈願の役割が大きくなった現在では、どちらも同じく、ミキ(神酒)やヤクルトなどの発酵飲料を、シルマシやウンサクの代用品として供えます。

そのため現在では、基本的に御願(ウグァン)の内容は違うものの、お供え物は同じで問題はありません。

それでは下記より、家庭で行う沖縄のウマチー(御祭)での、お供え物・拝み方の解説をしていきます。

沖縄のウマチー(御祭)|ウガンジュ(拝所)での参拝方法

◇家族で参拝する場合「ミハナウグシー(御花御五水)」を供えます

沖縄のウマチー(御祭)でウガンジュ(拝所)やうたき(御嶽)を参拝する場合、お供え物の基本は「ミハナウグシー(御花御五水)」です。

ウマチー(御祭)で2025年に参拝するなら、集落の産土神ウガンジュ(拝所)で充分です。

ただ集落のノロや神人が巡拝する御嶽(うたき)は、神アサギやノロ殿内、殿などが多いでしょう。

| <ミハナウグシー(御花御五水)とは> | |

| [御花御五水] | [供え方] |

| ①ミハナ(御花) | ●お米のこと ・お皿にひと盛り |

| ②ウグシー(御五水) | ●お酒のこと ・徳利とおちょこに盛る |

| ③ミキ(神酒) | ●ミキのこと ・ヤクルトなどを供える |

ミハナウグシー(御花御五水)の「ミハナ(御花)」は、炊いていないお米の粒を供える「ハナグミ(花米)・ミハナ(御花)」を差します。

「ウグシー(御五水)」はお酒を差し、日本酒でも良いのですが、沖縄では泡盛を供える家が多いです。

集落単位でのウマチー(御祭)が廃れた後、門中単位でのウマチー(御祭)が残った地域もあります。

門中行事のウマチー(御祭)でも、その年の世話役「アタリ」がバケツいっぱいにシルマシ(神酒)を作り振る舞う門中もありました。

ビンシー(瓶子)に供えると便利

※家や地域によってビンシー(瓶子)に整えるお供え物は違うこともあります。

◇屋外の拝み「御願(うがん)」では、ビンシー(瓶子)を使用しても良いでしょう

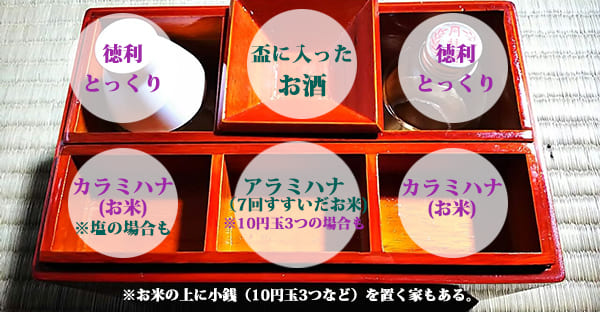

沖縄では屋外の拝みの際、お供え物をまとめて供えることができる木箱「ビンシー(瓶子)」があります。

供え方は家や地域、拝み事の内容によっても違いがありますが、下記のようなものを乗せることが多いです。

| <ビンシー(瓶子)の供え方> | |

| [神様側] | ・ウグシー(ご酒) ・おちょこ |

| [拝み人側] | ・ミハナ(御花) ・お塩 ・十円玉3個「クバンチン」など |

下の引き出しには、沖縄の拝み事「御願(うがん)」に必要不可欠なお線香やシルカビ(白紙)などの呪具を入れ、上の段には、あらかじめミハナ(御花)やウグシー(御酒)を整え、そのままウガンジュ(拝所)まで持ち運ぶことができるため、大変便利です。

・沖縄のビンシー(瓶子)とは?神様へ供えるミハナ(御花)、クバンチンとは?詳しく解説

沖縄のウマチー(御祭)で供えるお線香の本数

◇参拝で供えるお線香は「ジュウゴフンウコー(十五本御香)」です

沖縄のウガンジュ(拝所)やうたき(御獄)で供えるお線香の本数は、基本的にジュウゴフンウコー(十五本御香)、日本線香15本分となります。

「ヒラウコー(平御香)」とは沖縄独自の線香で、日本線香6本を横に繋げて一枚板になったものです。

| <沖縄のウマチー(御祭):お線香> ●ジュウゴフンウコー(十五本御香) | |

| ①日本線香 | ・15本 ・もしくは5本 |

| ②ヒラウコー (平御香) | ・タヒラ半 (2枚と半分) |

現代では簡略化され、日本線香15本を5本で供える人も多いでしょう。

お仏壇がコンパクト化されるとともに香炉も小さくなり、あまり多くのお線香を供えると、香炉が割れるなど、危険が伴うことから、徐々に変化しています。

お線香を供える注意点

◇火を灯さない「ヒジュルウコー(冷たい線香)」を推奨する場所もあります

ただし火の用心の観点から、お線香を焚くことを禁止しているウガンジュ(拝所)もありますので、注意書きなどがないか確認をしてください。

また沖縄のウガンジュ(拝所)やうたき(御嶽)は山深い森林の奥深くに鎮座されるものも多いです。

そこで、奥深いウガンジュ(拝所)やうたき(御獄)などでは、火を灯さずにお線香を供える「ヒジュルウコー(冷たい線香)」を供えることが推奨されるようになりました。

ヒジュルウコー(冷たい線香)を供える方法

◇ヒジュルウコー(冷たい線香)は持ち帰り、自宅の香炉に供えるなどします

参拝先でヒジュルウコー(冷たい線香)を供える時には、下記の要領でお線香を丁重に扱うと良いでしょう。

ヒジュルウコー(冷たい線香)で参拝をする場合、持ち物はお線香・シルカビ(白紙)・白い厚手の封筒が必要です。

<ヒジュルウコーの扱い方>

①シルカビを準備する

(半紙を4等分して2折りする)

②シルカビにお線香を乗せる

(シルカビを座布団のように)

③参拝をする

④シルカビでお線香を包む

⑤白い厚手の封筒に④を入れる

⑥自宅に持ち帰る

⑦自宅の香炉にお線香を供える

シルカビはお線香の下へお座布団代わりに敷き、帰りにはそのままシルカビでお線香を包み、さらに厚手の白封筒に入れて持ち帰ります。

そしてウガンジュ(拝所)やうたき(御嶽)で供えたお線香は、自宅に帰ってからヒヌカンやお仏壇の香炉へ供えてください。

・旧盆で焚くウチカビとは?沖縄線香ヒラウコー、神様へ供えるシルカビの作り方も解説!

沖縄のウマチー(御祭)|家での御願方法

◇家庭では、お菓子や果物の盛り合わせ盆も併せて供えます

遠い祖先である祖霊を祀る「カミウタナー(神御棚)」や神棚、お仏壇やヒヌカン(火の神)祭壇がある家では、ミハナ(御)やお酒の他に、お菓子の盛り合わせや神棚がある家では、家の神棚へ果物やお菓子の盛り合わせを供えて、クェーブン(食べる運)への祈願と感謝を伝えます

…また大きな門中でムートゥーヤー(宗家/本家)であれば、神棚に果物を供え、分家はムートゥーヤー(宗家/本家)を訪ねてご先祖様へ拝みます。

<沖縄のウマチー(御祭):家庭での供え先>

①ヒヌカン(火の神)

②お仏壇

③トゥクヌマ(床の間)

家にお仏壇や神棚、ヒヌカン(火の神)などが祀られていない場合でも、簡易的な祭壇を仕立てて、リビングなどに供える家も見受けるようになりました。

ヒヌカン(火の神)は、一度仕立てると毎月1日・15日に手を合わせますが、100円均一で揃えた食器などで新しく仕立てる家庭も増えています。

・【沖縄のヒヌカン】ヒヌカンの始め方。親から引き継ぐ、一から仕立てる2つの方法を解説

ヒヌカン(火の神)・トゥクヌマ(床の間)へのお供え物

神様であるヒヌカンや床の間(トゥクヌカミ)は、ウガンジュ(拝所)でのお供え物と同じです。

神様へのお供え物の基本「ミハナウグシー(御花御五水)」で整えてください。

| <ヒヌカン(火の神)、トゥクヌマ(床の間)> | |

| [御花御五水] | [供え方] |

| ①ミハナ(御花) | ・お米を小皿に盛る |

| ②ウグシー(御五水) | ・おちょこにお酒を注ぐ |

| ③ミキ(神酒) | ・発酵飲料 ・コップなど |

供えたミハナ(御米)は、お供え物を下げる「ウサンデー」の後、家族のつむじに乗せて拝むと良いでしょう。

また遠方で暮らすこどもなど、当日参加できなかった家族に、ミハナ(御花)を送ると、クェーブン(食べる運)を守護してくれます。

小さなお守り袋を作って入れてから、贈っても良いです。

・沖縄グングァッチウマチー(五月御祭)とは?ウマチー5つの御願とミハナ(御米)の呪力

お仏壇へのお供え物

◇お仏壇には果物やお菓子なども供えます

お仏壇は神様ではなくご先祖様ですので、お供え物や扱いが少し異なります。

農耕儀礼であるウマチー(御祭)の場合、お仏壇への拝みを省く家庭もありますが、門中単位のウマチー(御祭)では、大切な拝み場所です。

| <お仏壇への供え方> | |

| [お供え物] | [供え方] |

| ●ミハナウグシー(御花御五水) | |

| ①ミハナ(御花) | ・お米を小皿に盛る |

| ②ウグシー(御五水) | ・おちょこにお酒を注ぐ |

| ③ミキ(神酒) | ・発酵飲料 ・コップなど |

| ●その他 | |

| ④果物 | ・盛り合わせ盆 |

| ⑤菓子 | ・盛り合わせ盆 |

| ⑥手土産を供える | |

門中で行う沖縄のウマチー(御祭)では、手土産を持参して集まる門中の人々が多いため、これらの手土産をお仏壇へ供えてください。

お仏壇へ供えるお線香の本数

◇お仏壇へのお線香は「ジュウニフンウコー(十二本御香)」です

神様であるヒヌカンや、屋外のウガンジュ(拝所)・うたき(御嶽)へのお線香は、15本を供える「ジュウゴフンウコー(十五本御香)」でした。

けれども、ご先祖様であるお仏壇には、12本を供える「ジュウニフンウコー(十二本御香)」が基本です。

| <お仏壇へのお線香> | |

| [お線香の種類] | [本数] |

| ●家長…ジュウニフンウコー(十二本御香) | |

| ①日本線香 | ・15本 ・もしくは5本 |

| ②ヒラウコー (平御香) | ・タヒラ半 (2枚と半分) |

| ●その他…サンブンウコー(三本御香) | |

| ①日本線香 | ・3本 ・もしくは1本 |

| ②ヒラウコー (平御香) | ・半ヒラ(半分) |

またヒヌカンやお仏壇の他にも、井戸の神様や土地神様などへ拝む場合がありますが、この時には、それぞれサンブンウコー(三本御香)を供えます。

・【沖縄のお供養】御願で違う☆ヒラウコー(お線香)の本数とは

ウマチー(御祭)での拝み言葉「グイス(祝詞)」

沖縄のウマチー(御祭)に限らず、御願の拝み言葉ではまず、拝む人の出自をお伝えしてから祈願事へ入ります。

特に沖縄では干支が大切になるので、拝み言葉へ入れてください。

<ウマチー(御祭)2025年:拝み言葉>

「ウートゥートゥー、○〇ヌウカミガナシー、

(あな尊き ○○の神様、)

チューヤヒガラントゥー グングァッチジューグニチウマチーヌヒー ナトゥリビン。

(今日の善き日、無事に五月十五日のウマチーの日になりました。)

ワンヤ、(住所)ンカイ スダチグーン カキトゥリビン、(姓)ヌ (干支)ウトゥクヌ ムスビヌ (干支)ヲンナ ヤイビン。

(私は(住所)で暮らしている、(姓)の(干支)男性の結び(妻)の、 (干支)女性です。)

チャー ウマムイジュラスァ ウタビミスーリー、マクゥトゥニ ウシリガフーディビル。

(いつもお見守りいただき、誠にありがとうございます。)

クリカラム ドゥリン ウマムイジュラスァ、カラダガンジューアラチ ウタビミスーリー、ウートゥートゥ。

(これからもどうかお見守りくださり、身体も丈夫にありますように、あな尊き。)」

拝み言葉としてご紹介はしていますが、昔ながらの沖縄の言葉で神様に祈願事をお伝えしている内容ですので、より心がこもりやすいならば、現代の言葉で丁寧にお伝えしても問題はありません。

本日が沖縄のウマチー(御祭)であること、拝み人の出自(住所・御縁・干支)、今までの感謝、これからの祈願を伝えれば良いでしょう。

沖縄の旧暦行事「カシチー(強飯)」とは

◇カシチー(強飯)も基本的にはウマチー(御祭)と同じです

沖縄のウマチー(御祭)四祭が終わると、旧暦六月・八月には、お米の大祭「カシチー(強飯)」があります。

沖縄で「カシチー(強飯)」はおこわ飯、収穫したお米への感謝祭として、もち米でおこわ飯を炊いて、供えるお祭りです。

| <沖縄のカシチー(強飯)> | |

| [カシチーの種類] | [お供え物] |

| ①ルクグァチカシチー(六月強飯) ・旧暦6月24日・25日 ・2025年7月18日(金)・19日(土) ※旧暦閏6月24日・25日 ・2025年8月17日(日)・18日(月) | ・もち米で炊いたおこわ |

| ②ハチグァチカシチー(八月強飯) ・旧暦8月8日~11日頃 ・2025年9月29日(月)~10月2日(木)頃 | ・小豆を加えたお赤飯 |

魔除けのシバサシ儀礼と共に行う家が多いです。

シバサシは魔除け儀礼ですから、ハチグワチカシチー(八月強飯)で小豆を加えるのには魔除けの意味合いが強いでしょう。

小豆の「赤」に邪気を祓う効力があるとされてきました。

カシチーの大祭について詳しくはまた、旧暦六月・八月でお伝えします。

・【沖縄の旧暦行事】六月ウマチー・六月カシチーの日は、家計安泰を祈願する

・沖縄の旧暦行事シバサシ(柴差し)・ヨーカビー(八日日)とは?悪霊祓いのやり方は?

沖縄の離島で開催されるウマチー(御祭)

沖縄本島と同じく、離島でもウマチー(御祭)に代わる農耕儀礼があり、特に八重山地方は盛んです。

離島では今も盛大に収穫儀礼を行う地域もありますが、収穫物によりその名前も違うのが特徴です。

| <ウマチー(御祭)とは:離島では> | |

| [名称] | [時期] |

| ●宮古地方 | |

| ①麦プーリ | ・旧暦3月15日 ・2025年4月12日(土) |

| ②シツ祭り | ・旧暦5月15日 ・2025年6月10日(火) |

| ③粟プーズ | ・旧暦6月吉日 ・2025年7月・8月頃 (2025年は旧暦6月が2回訪れる「ユンヂチ(閏月)」があるため) |

| ●八重山地方 | |

| ④マイスクマ | ・旧暦5月吉日 ・2025年6月頃 |

| ⑤プーリィ | ・旧暦6月吉日 ・2025年7月・8月頃 (2025年は旧暦6月が2回訪れる「ユンヂチ(閏月)」があるため) |

旧暦6月吉日に行う稲と粟の収穫儀礼「プーリィ」など、二日間に渡り盛大に開催され、二日目には集落で綱引きや旗頭、太鼓の演武なども楽しめます。

全国的には来訪神「アカマタ・クロマタ」を見に来る人も見受けるほどです。

また八重山地方で旧暦5月に行うマイスクマは吉日ですが、特に丁卯(ひのとう)の日を選んで行います。

離島のウマチー(御祭)は御願方法が違う

宮古島や粟国島では粟が取れるので、粟の豊穣祈願となります。

そのため離島地域のウマチー(御祭)は、グングァチウマチー(御祭)が多いです。

・宮古島…粟の大きなおにぎりを供える

・八重山…神人がウガンジュ(拝所)で拝む

今では基本的にミハナ(御米)と呼ばれる、お米を供えます。

炊く前のお米で洗うこともせず、そのままお皿などに供えれば良いでしょう。

まとめ|沖縄のウマチー(御祭)は綱引き行事!家庭では家計安泰祈願です

琉球王朝時代に麦稲の豊作祈願として重要な位置づけだった、ウマチー(御祭)やカシチー(強飯)ですが、現代では「クェーブン(食べる御運)」として親しまれています。

大切な家族が無事に美味しく食にありつけるよう、豊かな暮らしを祈願する人々が増えました。

また沖縄のウマチー(御祭)では、この1年で生まれた赤ちゃんを神様へご報告して、「この世の戸籍」に入るともされます。

毎年子どもの成長を報告し、感謝する家庭や集落もあるでしょう。

・【沖縄のヒヌカン】ヒヌカンの始め方。親から引き継ぐ、一から仕立てる2つの方法を解説