・お彼岸にはお墓参りに行く?

・お彼岸のお墓参りに良い日、悪い日とは?

・お彼岸のお墓参りに避ける時間帯はある?

「お彼岸のお墓参りは全国的な風習」と捉える沖縄の人々も多いですが、昔から一部の地域や門中では、秋のお彼岸はお墓参りを行いました。

また沖縄のお墓も変化しつつある今、お彼岸にお墓参りに行く人々も増えています。

本記事を読むことで、お彼岸にお墓参りへ行くのに良い日、タブーとなる悪い日、また避けたい時間が分かります。

後半ではお彼岸のお墓参りでの持ち物やマナーもお伝えしますので、どうぞ最後までお読みください。

お彼岸にお墓参りに行くのはなぜ?

◇お彼岸は、あの世とこの世がつながる期間とされます

お彼岸は春分の日・秋分の日をそれぞれ中日として、前後3日間を添えた7日間です。

春分の日・秋分の日は、1年間のなかで昼と夜が均等に二分された同じ時間帯とされます。

昼間をこの世の「此岸(しがん)」、夜間をあの世の「彼岸(ひがん)」と考えると、この世とあの世が同じ割合となり、最も近づく期間と言われてきたのです。

彼岸(あの世)と此岸(この世)がつながりやすいお彼岸の時期は、故人やご先祖様ともつながりやすいと考えられ、全国的にお彼岸の7日間でお墓参りに行く風習が生まれました。

実はお彼岸の風習は、仏教行事・先祖供養行事でありながら、日本特有の行事です。

これは日本古来の民間信仰である太陽信仰を軸にした考え方から来るのでしょう。

なぜ、昼と夜が同じ時間になるの?

◇太陽が真東から上り、真西へ沈むためです

春分の日・秋分の日に昼と夜が同じ時間になるのは、太陽の移動する軸「横道(おうどう)」が天の赤道に到達し、横道と赤道が交差する地点「春分点」「秋分点」を通ることにあります。

太陽の横道が春分点・秋分点を通る日は、太陽の横道は1年で最も短い道を通るため、「彼岸(あの世)と此岸(この世)が最も近づく」と考えられてきました。

仏教ではあの世の極楽浄土は「西方浄土」とも呼ばれますよね。

沖縄でも西の彼方にあるユートピア「ニライカナイ(西方彼方)」信仰があります。

またお墓参りは仏教道で徳を積むことになりますから、お彼岸にお墓参りに行き徳を積むことで、太陽が沈む西方にある極楽浄土(西方浄土)に近くなると考えてきました。

お彼岸の生業について、より詳しく知りたい方は下記コラムも併せてご参照ください。

沖縄でもお彼岸にお墓参りはする?

◇「外祀り彼岸(フカマチヒングァン)」の風習を持つ地域もあります

全国的にはお彼岸にお墓参りに行きますが、沖縄ではお仏壇で先祖供養をしますよね。

これはお墓参りに対する考え方が、全国と沖縄とでは大きく違うためです。

全国的にはお墓参りは行くほど徳を積むものであり、毎月の命日に欠かさずお墓参りに行く家族もいます。

けれども沖縄では、むやみにお墓参りに行くと故人が「後ろ髪を引かれる」「周囲の仏様が羨ましがる」などとされ、シーミー(清明祭)などのお墓参り行事でなければ、あまりお墓参りに行くことは好まれません。

けれどもそんな沖縄でも、かつては秋のお彼岸に限ってはお墓参りに行く「外祀り彼岸(フカマチヒングァン)」の風習を持つ地域や家もありました。

沖縄で春のお彼岸はお墓参りに行く?

◇沖縄で春のお彼岸は「内祀り彼岸(ウチマチヒングァン)」とされます

ただ沖縄でお彼岸にお墓参りに行く風習がある家でも、先祖供養を主な目的とした秋のお彼岸のみとする地域や家が多くありました。

そのため、このような地域では、沖縄でお墓参りに行く秋のお彼岸を「外祀り彼岸(フカマチヒングァン)」と呼ぶのに対して、春のお彼岸は「内祀り彼岸(ウチマチヒングァン)」と呼びます。

沖縄のお彼岸でお墓参りに行かず、御仏前で行う先祖供養は「イエウガミ(家拝み)」などとも言いますね。

古い祖霊へお参りをする

◇現在は使われていない古いお墓に参拝する家もあります

沖縄で秋のお彼岸にお墓参りを行う家のなかには、現代は使用していない、古いご先祖様が眠る「按司墓(アジシーバカ・アジバカ)」まで参拝する風習もあります。

遠いご先祖様は亡くなってから何代も遡り、家を守護するパーソナルなカミ(神)「祖霊神」となっているためです。

お彼岸に家族のみでお墓参りをして、日ごろの御守護を感謝しながら、掃除をする流れが多いでしょう。

沖縄では秋のお彼岸だけお墓参りをする?

◇沖縄では、春のお彼岸と秋のお彼岸で、その役割が少しだけ違うためです

沖縄で秋のお彼岸にお墓参りをするのは先祖供養のためですよね。

一方で沖縄の春のお彼岸は、先祖供養だけではなく自然崇拝でもあり、今あるもの「今ここ」を感謝します。

これは全国的なお彼岸でも同じような傾向があり、春のお彼岸には山菜ご飯やたけのこの揚げ物など、より季節を感じる精進料理が行事食です。

春のお彼岸は自然崇拝

◇春のお彼岸は、自然への感謝を捧げます

春の訪れを感じさせる春のお彼岸は、自然への感謝を捧げる自然崇拝も大切です。

これは、そもそもお彼岸が日本独自の仏教行事であり、神道にも似た日本古来のアミニズム文化、太陽信仰に基づいた行事であることも影響しているのでしょう。

キリスト教ではキリストの誕生日を祝う「復活祭」としてイースターが行われますが、イースターエッグを隠して探すなど、春の訪れを愛でる行事でもありますよね。

同じように春のお彼岸はより、寒い日々から解放される春の訪れを祝い、自然を愛でる意味が、より強くなる傾向です。

秋のお彼岸は先祖供養

◇秋のお彼岸は、先祖供養行事です

一方で沖縄の秋のお彼岸は先祖供養行事であるため、お墓参りを行います。

秋は春から芽生え始めた草木が、夏に全盛期を迎えた後、静かに枯れて落ち葉となる時期です。

この時期に故人に想いを馳せて、自分や子どもの命にまで脈々と続いてきた血筋や、ご先祖様に感謝し供養します。

春は生きるために与えられている自然環境への感謝、秋は自分まで続くご先祖様へ血筋への感謝をして、一連の拝みの完成です。

2025年沖縄で秋のお彼岸はいつ?

◇2025年秋のお彼岸は9月20日(土)~9月26日(金)です

お彼岸は毎年、国立天文台が2月に発表する春分の日・秋分の日を軸に前後3日間、合計7日間の日程が決まります。

そのため毎年同じ暦ではありませんが、旧盆や旧正月とは違い、お彼岸は沖縄も全国的にも、同じ日程です。

| <2025年~2026年のお彼岸日程> | |

| [2025年秋のお彼岸] ●2025年9月20日(土)~9月26日(金) | ・彼岸入り…9月20日(土) ・中日(秋分の日)…9月23日(火・祝) ・彼岸明け…9月26日(金) |

| [2026年春のお彼岸] ●2025年3月17日(火)~3月23日(月) | ・彼岸入り…3月17日(火) ・中日(春分の日)…3月20日(金・祝) ・彼岸明け…3月23日(月) |

| [2026年秋のお彼岸] ●2025年9月20日(日)~9月26日(金) | ・彼岸入り…9月20日(土) ・中日(秋分の日)…9月23日(水・祝) ・彼岸明け…9月26日(土) |

ちなみにお彼岸時期の新暦9月は、敬老の日との休日の兼ね合いにより、休みが続く秋のゴールデンウィークならぬ「シルバーウィーク」と呼ばれます。

けれども2025年の秋のお彼岸は、敬老の日が9月15日(月)となり、秋分の日は9月23日(火)となるため、ゴールデンウィークに相当するシルバーウィークにはならず、最大3連休が2回となるでしょう。

・2025年沖縄の旧暦カレンダー|新暦9月(旧暦8月)トーカチユーエー・十五夜到来!

沖縄で秋のお彼岸のお墓参りにタブーな日は?

◇沖縄では自分の干支日を避けます

沖縄では自分の干支日や干支年は厄があるとされるため、お墓参りなど供養行事の際には干支日を避ける風習があります。

納骨式でも故人と同じ干支日の人々は「引かれる」として、参加を控える風習がありましたよね。

一方、全国的にはその日の吉凶などの「暦注」である、友引や大安・仏滅と言った「六曜(ろくよう)」を気にする人が多い傾向です。

ただ現代は沖縄でも六曜を気にする人が増えました。

できるならば、六曜でも干支でも厄日にならない良い日を選び、お彼岸のお墓参りに行く家族が増えています。

沖縄秋のお彼岸のお墓参り①六曜

◇「六曜」とは、その日の吉兆を占う「暦注」です

お彼岸であればお墓参りはいつでも良いですが、全国的には良い日・悪い日の目安として六曜を意識するでしょう。

「六曜(ろくよう)」は、名前の通り6つの曜に分かれています。

沖縄のみならず全国的にも吉凶を表す暦として、結婚などの人生行事などで参考にされてきました。

沖縄でも全国的でも、お彼岸でお墓参りを避けるのは赤口と友引です。

また「六曜」は民間信仰で生まれた、その日その日の吉凶を占う「暦注」であり、仏教とは全く関係がありません。

下記より、六曜それぞれの読み方や意味をご紹介していますので、沖縄で秋のお彼岸のお墓参りに行く時には、どうぞ参考にしてください。

地域や人によって六曜の読み方は変わるので、地域で違う読み方もご紹介します。

①先勝とは

◇「先勝」では、午前中のお墓参りを良しとします

「先勝」は「せんしょう」「せんかち」「さきかち」などと呼ばれ、「先んずれば勝つ」の意味があるため、午前中のお墓参りが幸先良いです。

一方で午後からのお墓参りは凶となり、遅くなるほどに凶相は強くなります。

けれども先勝は準備を整えて、先に先に行動することを意味するため、早くにお墓参りを済ませたくとも「急ぐは禁物」です。

・午前中…吉

・午後…凶

・急ぐは禁物

②友引とは

◇「友引」のお墓参りは避けます

「友引」は「ともびき」「ゆういん」などと読み、良い意味でも悪い意味でも「友を引く」と言う意味です。

そのため、お墓参りや法事法要などの弔事を友引に行うと、「故人が友人を引く」とされ、忌まれる日として避けられてきました。

一方で結婚式など、おめでたい行事を友引に行うと、友人が引かれて「次に続く」解釈となり、縁起の良い日です。

1日の運勢では、朝・夕は吉とされますが、正午が凶相のある六曜となります。

●お墓参りは凶!

・祝い事良し

・弔事は忌む

③先負とは

◇「先負」にお墓参りをするならば午後が吉です

「先負」は全国各地で「せんぷ」「せんぶ」「せんまけ」「さきまけ」などと呼ばれ、先勝とは反対になる「先んずれば即ち負ける」の意味を持ちます。

そのため常に冷静に物事に対処し、慌てる・急ぐ行為は凶を引き起こしタブーです。

時間帯も先勝とは反対で、午後からのお墓参りが吉となりますが、遅いお墓参りはあまり良しとされません。

夜間はあの世の時間ともされ、遅くなるほどあの世に引かれると考えるためです。

このようなことから、できれば先負のお墓参りは避けた方が良いでしょう。

・午前…凶

・午後…吉

・何事も平静

・控えめに

④仏滅とは

◇「仏滅」はお墓参りであれば問題ありません

「仏滅」は「ぶつめつ」と呼び、仏も滅するほどの凶日を指し、仏滅の1日は終日何言も控えた方が良いとされますが、弔事は行われる日です。

本来、「仏滅」は全てが虚しいことを指して「物滅」でしたが、いつの日か仏も滅する凶日「仏滅」へと転換しました。

そのため物事の終わりの日でもあり、新しく生まれ変わるとして弔事は行われますが、祝い事は避ける日です。

どうしても仏滅に物事を行わなければならない場合、午後からは良いとも言われます。

・万事凶

・仏が滅する(弔事は良い)

③大安とは

◇「大安」は万事大吉の運勢、お墓参りにも良い日です

「大安」は「たいあん」「だいあん」などと呼ばれ、「大いに安し」で大安です。

何事もスムーズに成就する運勢なので、この日に行った物事は成功につながります。

そのため結婚や結納、入籍に多く選ばれるでしょう。

万事において良い運勢を運ぶため、何事もおすすめです。

・万事大吉

・祝い事良し

・婚礼なお良し

④赤口とは

◇「赤口」のお墓参りは避けます

「赤口」は「しゃっく」「じゃっく」「しゃっこう」「じゃっこう」「せきぐち」など、全国各地でさまざまな呼び名がある六曜です。

赤口の「赤」は血も意味するため、怪我や事故に注意をするともされ、お墓参りでは転倒や怪我のリスクがあり、避けるべき凶日となるでしょう。

特に結婚式などのお祝い事における赤口は、仏滅よりも避けられます。

また血をイメージする刃物、赤い火による災いには注意すべき日です。

この日にどうしても何事かをしなければならないならば、午の刻のみ吉とされます。

午の刻は現代の時刻で言うところの、午前11時~13時頃までです。

●万事凶

・火元・刃物に注意

・怪我・血に注意

・牛の刻のみ吉(午前11時~13時)

沖縄の秋のお彼岸のお墓参り|干支日

◇沖縄では自分の干支日を凶日とします

沖縄ではお彼岸のお墓参りの際、参拝者と同じ干支の日を避けてきました。

沖縄の昔ながらの厄年の考え方で、生まれ年と同じ干支を「厄」とするためです。

また沖縄では年内に結婚式や新築祝いなど、おめでたい行事が待っている人、妊娠中の人などのお墓参りは、故人に引っ張られるとして避けられます。

特に胎児の赤ちゃんは、まだこの世とあの世の中間地点にいるとし、弔事への参加を避ける風習がありました。

・干支日の人

・妊娠中の人

・故人と同じ干支の人(3年忌まで)

・年内に祝い事がある人

ただ現在は参拝を避けたい人に対して、あまり気にする家は多くはないでしょう。

門中墓などでは「故人と同じ干支の人」が参拝を避ける風習はイヌイ(一年忌)、もしくは三年忌(サンニンチ)までとするなど、地域によって風習が異なります。

ここで沖縄で家族がお彼岸のお墓参りに行く際、「家族の干支日をそれぞれ避けると、参拝する日がない」と言うこともありますよね。

このような場合は、12日に1度干支日が訪れる十二支ではなく、60日に1度訪れる「十干十二支」で日取りを決めることで、ある程度解消できるでしょう。

では「十干十二支」とは、どのようなものでしょうか?下記より詳しく解説します。

十干(じっかん)とは

◇十二支に「十干(じっかん)」を合わせた暦です

十二支が12日ごとに訪れるため、沖縄の家族がお彼岸のお墓参りに行く際、限られた7日間のなかで家族の全てが干支日を避けると、忙しい現代社会では、お墓参りに行けない家族もいます。

そこで多く用いられている方法が、十二支に「十干(じっかん)」を合わせて60通りにする「十干十二支」の暦です。

「十干」とは、十二支の前に付く「10の要素」、下記にてご紹介しますので、参考にしてください。

●十二支の前に付く十の要素

・甲(きのえ)

・乙(きのと)

・丙(ひのえ)

・丁(ひのと)

・戊(つちのえ)

・己(つちのと)

・庚(かのえ)

・辛(かのと)

・壬(みずのえ)

・癸(みずのと)

十干十二支で考えると、最大公約数の60日に一度訪れることになり、ずっと日取りを決めやすくなるのです。

十二支も詳しく解説!

◇「十二支」は12の動物を漢字に表したものです

「十二支」は寅やウサギなど、12種類の動物を漢字1文字で表現したもので、12種類を当てることで、12方位の方角、暦、時刻を示す際に使用されました。

その昔は「丑の刻」など、生活のなかで日常的に使用されてきた数字で、現代でも年賀状、厄年など、日本の人々の暮らしに根付いています。

●12の動物を表す漢字

・子(ね)

・丑(うし)

・寅(とら)

・卯(う)

・辰(たつ)

・巳(み)

・午(うま)

・未(ひつじ)

・申(さる)

・酉(とり)

・戌(いぬ)

・亥(い)

この十二支と十干を合わせたものが、十二支は12日ごとに、十干は10日ごとに、その最大公約数となる十干十二支が60日ごとに、繰り返し暦に充てられるのです。

例えば「甲子(きのえね)」の暦、「乙亥(きのとい)」の暦、「丁酉(ひのとのとり)」の暦などがあります。

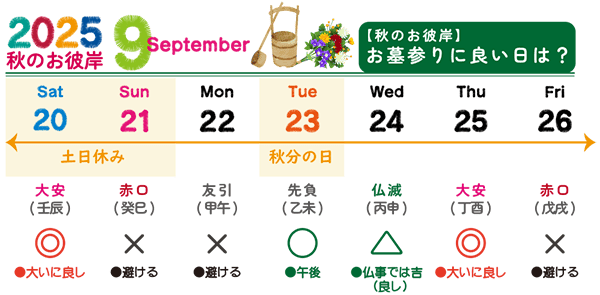

2025年秋の六曜|十干十二支は?

◇2025年秋のお彼岸は9月20日(土)~9月26日(金)です

現代の沖縄でお彼岸はお墓参りには行かない「イエウガミ(家拝み)」が多く、お仏壇で日々供養、そしてヤシチヌウグァン(屋敷の御願)を行う家が多いでしょう。

一方で現代でも沖縄でお彼岸にお墓参りを行う家もありますよね。

2025年に沖縄で秋のお彼岸にいつお墓参りに行けば吉日なのか?2025年沖縄の秋彼岸における六曜と十干十二支をご紹介しますので、どうぞ参考にしてください。

| <2025年沖縄で秋のお彼岸:お墓参りはいつ?> ●2025年9月20日(土)~9月26日(金) | |

| [日程] | [暦] |

| ①9月20日(土) ●お彼岸の入り日 | ●お墓参りは大いに良し ・大安(壬辰) |

| ②9月21日(日) | ●お墓参りは避ける ・赤口(癸巳) |

| ③9月22日(月) | ●お墓参りは避ける ・友引(甲午) |

| ④9月23日(火) ●秋分の日(祝日) | ●お墓参りは午後 ・先負(乙未) |

| ⑤9月24日(水) | ●お墓参り(弔事)は良し ・仏滅(丙申) |

| ⑥9月25日(木) | ●お墓参り大いに良し ・大安(丁酉) |

| ⑦9月26日(金) ●お彼岸の明け日 | ●お墓参りは避ける ・赤口(戊戌) |

ちなみに2025年9月20日(土)~9月26日(金)、沖縄で秋のお彼岸を旧暦で見ると、旧暦8月29日~8月5日です。

ユンヂチがあった2025年(令和7年)は9月4日~6日が沖縄の旧盆日程だったため、供養行事が重なる9月となるかもしれませんね。

・2025年沖縄の旧暦カレンダー|新暦9月(旧暦8月)トーカチユーエー・十五夜到来!

沖縄で秋のお彼岸のお墓参りタブー

◇お彼岸のお墓参りは、先勝でなくても午前中が理想的です

お彼岸のお墓参りに良い日取りについてお伝えしてきましたが、1日のなかでも夕方以降は邪気が増す、「夜のはあの世の時間」として避けられてきました。

この他にもお彼岸のお墓参りでは、下記3つのタブーがあります。

①他家のお墓を見ない

②ついで参りをしない

③夕方以降のお参りをしない

特に沖縄では個人墓地が多く、なかには辺境地にありますよね。

また普段は大勢で参拝する風習がある沖縄でも、秋のお彼岸には家族のみや個人でのお墓参りが増えるでしょう。

近年増えた霊園や納骨堂などでは開館時間を設けていたり、規約を守る必要がありますが、個人名義が多い沖縄の個人墓地では、安全やトラブル回避のためにも、タブーを避けたお墓参りが大切です。

…それでは、それぞれ詳しく解説していきます。

①他家のお墓を見ない

◇お墓は、あの世の「家」と同じと考えます

お彼岸のお墓参りに行くと、途中で多くの他家の墓前を通り過ぎますよね。

この時、「家」として捉えないと、他家のお墓へ失礼をしてしまうこともあるので注意をしましょう。

他家のお墓をじろじろ見て通り過ぎることは家に例えると分かりやすいですが、この他にも軽く会釈をして通り過ぎることもタブーです。

人が家の前を通り過ぎた時、家のなかをじろじろと見られると嫌ですよね。

このような感覚で、他家のお墓は注視せずに通り過ぎてください。

②ついで参りをしない

◇お彼岸のお墓参りは、ご先祖様供養を目的に出掛けましょう

沖縄で秋のお彼岸は「お墓参りを目的として」家族で出掛けます。

また仕事帰りに寄るお彼岸のお墓参りは、夜遅くなる意味合いでも避けた方が安心です。

例えば、買い物ついでにお墓参りに行ったり、仕事帰りにお墓参りに行くなどのタイミングは好まれません。

だ現代であれば、お彼岸のお墓参りの帰りに、お食事や喫茶店に寄って家族で休む…、なんてことは、あっても良いかもしれません。

また現代増えた屋内型のご遺骨供養施設「納骨堂」や「室内墓所」などの場合、忙しい現代社会で仕事帰りでも気軽に立ち寄る供養場所としても作られています。

③夕方以降のお参りをしない

◇お彼岸のお墓参りは、夕方16時以降は避けます

沖縄で秋のお彼岸にお墓参りをする場合、なかには日取りや時間帯を気にする人も多い傾向にありますが、実は最も大切な事柄は時間帯です。

お墓参りや参拝は澄んだ空気を吉とするので、基本的に午前中が好まれます。

全国的にお墓参りに悪い時間帯は「彼岸(あの世)」の時間帯に差し掛かる16時の夕方以降で、特に夜間の参拝は凶とされてきました。

沖縄でお彼岸のお墓参りをするならば、清浄な空気が保たれている午前中、午後にお墓参りをしなければならないのであれば、14時頃までが吉です。

夕方以降のお墓参りをタブーとする理由

◇お彼岸は彼岸と此岸がつながる、近づく期間です

昔から昼の時間を「此岸(この世)」、夜の時間を「彼岸(あの世)」とする風習が日本にはありますが、特に秋のお彼岸期間はあの世とこの世がつながる期間です。

特に沖縄で墓所は「あの世」とも言われてきました。

近しい故人やご先祖様とつながるためにお墓参りをしますが、身内ばかりではなく、無縁仏やチガリムン(餓鬼)・ヤナムン(悪霊)が現れやすいともされます。

そこで「彼岸(あの世)」へ迷い込む、引っ張られるとも言われてきました。

沖縄で秋のお彼岸時期にあたる旧暦8月は、沖縄では旧盆を終えた頃でもあり、道に迷っている無縁仏やヤナムン(悪霊)を避けるため、結界を張る悪霊祓い「シバサシ(柴差し)」や「ヨーカビー(八日火)」の儀式も行われてきたほどです。

・沖縄の旧暦行事シバサシ(柴差し)・ヨーカビー(八日日)とは?悪霊祓いのやり方は?

夜間の参拝は危険

◇夜間の参拝は足元が見えにくく、転倒や怪我のリスクが高いです

また現実的には、霊園や墓地の多くが充分な街頭を配置しておらず、高齢の人々の参拝などでは、足元が見えにくく転倒や怪我のリスクも理由にあるでしょう。

特に沖縄では昔ながらの個人墓地の場合、辺境にあるお墓も少なくありません。

また、かつての沖縄で墓所は「あの世」とされ、集落から離れた場所にありました。

暗くなると足場が見えず、高齢の人々ばかりではなく危ない場所になるでしょう。

沖縄で秋のお彼岸:お墓参りの仕方

◇ヒジャイヌガミ(左神)へ拝んだ後、お墓掃除をします

沖縄の個人墓地にはお墓の左側、参拝者から向かって右側に、墓地を守護する土地神様「ヒジャイヌガミ(左神)」様がいらっしゃいますので、まずヒジャイヌガミ(左神)へ参拝をします。

現代ではあまり気にする人も少ないですが、お墓の敷地内に入る際には、お墓に向かって左端、左足から入った後、ヒジャイヌガミ(左神)へ最初に拝む流れです。

ヒジャイヌガミ(左神)への拝みを終えたら、お墓の掃除、そして沖縄ではお彼岸のお墓参りを済ませて、墓地の敷地内から出る時には、お墓に向かって右端から、右足を先に出ると良いでしょう。

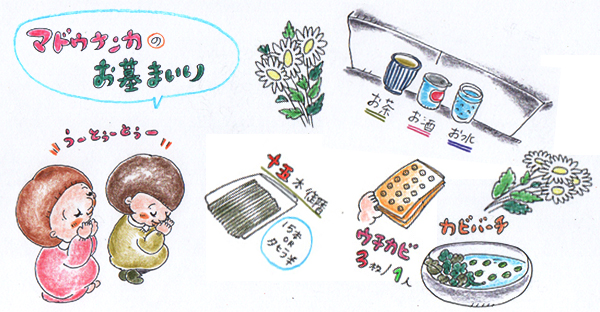

①お墓参りの持ち物

◇掃除道具とお供え物を準備します

沖縄で秋のお彼岸のお墓参りはお墓掃除がメインになるでしょう。

そのため持ち物は、お墓を掃除するスポンジやタオル、軍手などを持参します。

| <お墓参りの持ち物> | |

| ●掃除道具 | ・タオル数枚 ・スポンジ ・絵筆やブラシ、綿棒など ・雑巾 ・軍手 ・雑草取りの道具 ・バケツ ・柄杓 ・ほうき ・ちり取り ・ゴミ袋 |

| ●お墓参り | ・シルカビ ・ミジティー(お水) ・ウサク(お酒) ・供え花 ・お線香 |

霊園であれば墓地内に水場を設け、参拝者に向けた柄杓やバケツが用意されている施設もありますが、個人墓地であれば水洗いの準備をしましょう。

また沖縄で9月時期の墓地は草木がぼうぼうと生い茂っているので、草刈り機などの道具を用意すると便利です。

②墓地の土地神「ヒジャイヌガミ(左神)」への拝み

◇本日来た目的と、御守護を祈願します

日頃から墓地を守護しているヒジャイヌガミ(左神)様への拝みで供える供物は、神様の税金「シルカビ(白紙)」・一杯のウサク(お酒)・ミジティー(お水)です。

シルカビ(白紙)は習字の半紙を四つ切りに手で千切った後、さらに二つ折りにしたもので、一般的に3組ほどを添えます。

お供え物はお盆に整えてお供えすると良いでしょう。

ヒジャイヌガミ(左神)様へのお線香は「ジュウニフンウコー(十二本御香)」の、日本線香12本、沖縄線香「ヒラウコー(平御香)」であればタヒラ(2枚)、日本線香であれば12本、もしくは簡易的な数字として4本を供えます。

その後、ヒジャイヌガミ(左神)様へ家と住所を伝え、本日は秋のお彼岸のお墓参りに来たことを伝え、本日の拝みをブジに済ませることができるよう、祈願をしましょう。

シルカビ(白紙)の作り方について、詳しくは下記コラムも併せてご参照ください。

・旧盆で焚くウチカビとは?沖縄線香ヒラウコー、神様へ供えるシルカビの作り方も解説!

③お墓掃除

◇基本的にぬるま湯やお水で洗います

墓石は繊細で、傷がつくと雨天時に水が墓石内に侵入して経年劣化を早めますので、お墓掃除では傷が付きにくいスポンジや柔らかいタオルを使用します。

洗剤も墓石には使えないものが多いため、基本的にはお水を使用しましょう。

なかなか取れない汚れがあれば、ぬるま湯を使用すると落ちやすいです。

墓石をお水やぬるま湯で洗い流したら、最終的には乾いたタオルなどで乾拭きをしますが、このタオルも傷が付きにくい、柔らかいものを選びます。

細かな部分に歯ブラシを使用する人もいますが、コチラも傷付きにくい柔らかい素材、絵筆や綿棒などを使用しても良いでしょう。

④お墓参り

◇ロウソクからお線香に火を灯し、拝みます

墓前に供える供物は、ミジティー(お水)・ウサク(お酒)・ウチャトゥ(お茶)・シルカビ(白紙)です。

シーミー(清明祭)などのお墓参り行事のように、ご馳走を供える必要はありません。

墓前に供えるお線香は日本線香12本文の「ジュウニフンウコー(十二本御香)」、ヒジャイヌガミ(左神)と同じく、沖縄線香「ヒラウコー(平御香)」ならタヒラ(2枚)、日本線香では12本、もしくは4本を供えます。

お墓参りでお線香に火を灯すのは、できる限りロウソクから灯すようにしましょう。

チャッカマンやライターから直接お線香に火を灯すこともありますが、風に強いロウソクを用意して、そこから火を灯すと灯しやすいです。

家族で拝みを捧げて、故人やご先祖様へ日頃のお見守りへの感謝をしましょう。

基本的には家族で参拝するタナバタ(七夕)のお墓参りと、流れはほとんど同じです。

・【沖縄旧盆】2025年8月29日(金)沖縄のタナバタ(七夕)!お供え物や拝み方とは

納骨堂など屋内施設でのお墓参り

◇納骨堂などでは施設の規約に倣います

一方、現代では納骨堂など、安全な環境が整った屋内施設への参拝もあります。

納骨堂などの屋内施設では開館時間が設けられ、開館時間内であれば充分に明るく、整えられた環境の元で、お墓参りが可能です。

さらに開館時間は警備員を常時配置する施設がほとんどですので、安全面でも問題はありません。

夕方以降のお墓参りや、仕事帰りに立ち寄る「ついで参り」を良しとする考え方も広がっているので、墓所によってはマナーの範疇でお墓参りをしても良いでしょう。

ただし納骨堂や屋内墓所などの屋内施設では、屋内施設だからこその参拝ルールやマナーがあります。

火の用心のためお線香が禁止されていたり、供え花も控える施設もあるので、規約を確認して参拝しましょう。

屋内施設の参拝マナーについては、下記コラムをご参照ください。

・納骨堂にお参りに行くマナーとは?お参りに行く時間や頻度、お供え物は?友人でもいい?

・やすらぎの室内供養「花さくら」

まとめ|沖縄でも秋のお彼岸にお墓参りをすることがあります

沖縄では秋のお彼岸にお墓参りをする風習もありました。

今回は2025年、沖縄で秋のお彼岸のお墓参りに適した日取り、時間帯などをご紹介してきましたが、忙しい現代ではタブーを気にすると、そもそもお墓参りに行けない人も少なくありません。

沖縄では供養や御願(拝み)を怠ると「ウグァンブスク(御願不足)」と、祟りを恐れる風習もありますが、ご先祖様は何よりも子孫の幸せを願っています。

気になる人は「今日は○○の日に来てしまいましたが…」と、ご先祖様にお断りを入れて拝めば良いです。

また沖縄で近年増えた霊園のお墓は、個人管理ではなく墓地管理者が管理をしています。

開園時間・閉園時間があるので、時間内にお彼岸のお墓参りに行きましょう。

最後に、沖縄で秋のお彼岸と言えばお墓参り以上にヤシチヌウグァン(屋敷の御願)ですよね。

下記にて詳しく解説していますので、コチラも併せてご参照ください。

・沖縄ではお彼岸に何をする?ヒヌカンやお仏壇、屋敷の神様に拝む「屋敷の御願」を解説!

まとめ

お彼岸にお墓参りに行くタブーとは

●タイミング

・六曜…友引、赤口(仏滅)

・十干十二支を避ける

●2025年秋のお彼岸

・9月20日(金)…大安(壬辰)

・9月21日(土)…赤口(癸巳)

・9月22日(日)…友引(甲午)

・9月23日(月)…先負(乙未)

・9月24日(火)…仏滅(丙申)

・9月25日(水)…大安(丁酉)

・9月26日(木)…赤口(戊戌)

●お墓参り3つのタブー

・他のお墓を見ない

・ついで参りをしない

・夕方以降のお参りをしない

●納骨堂など屋内施設

・ついで参りでも良い

・夕方以降の参拝も良い

・開館時間を守る

・規約を守る

・屋内施設の参拝マナーがある