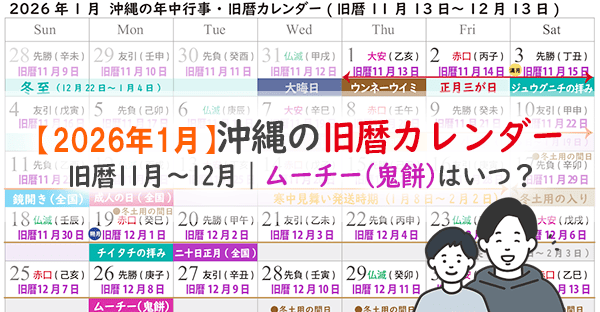

「2026年1月、沖縄の旧暦行事は?」

「2026年沖縄の旧正月はいつ?」

「旧正月に向けた年末年始行事はいつ?」

2026年1月、沖縄では旧正月へ向けた旧暦行事で忙しくなるでしょう。2026年1月は旧暦11月13日~12月13日にあたり、後半には現代も残る沖縄の旧暦行事「ムーチー(鬼餅)」が訪れます!

本記事では2026年1月・旧暦11月~12月にあたる、沖縄旧暦カレンダーをご紹介します。本記事を読むことで沖縄の旧暦行事「ウンネーウイミ(芋折目)」や「ムーチー(鬼餅)」の進め方、そして全国的な年末年始の行事、寒中見舞いを送る時期なども分かります。

最後には2026年1月の二十四節気や旬の食べ物などもご紹介しますので、どうぞ最後までお読みくださいね。

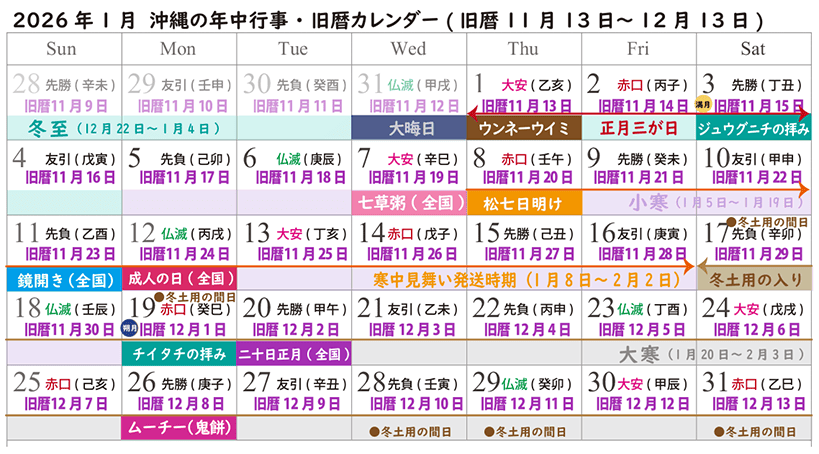

2026年1月|沖縄の旧暦行事カレンダー

◇2026年1月、全国的にはお正月ですが沖縄の旧暦は11月13日~12月13日にあたります。

全国的にはお正月行事で賑わう1月、2026年度の沖縄の旧暦行事としては、まだ旧暦11月13日~12月13日と年末年始には入らず、落ち着いた雰囲気です。

ただ、沖縄では「ムーチービーサー(ムーチーの寒さ)」とも言われ、寒さが極限まで訪れる日ともされる「ムーチー(鬼餅)」が旧暦12月8日、2026年1月26日(月)にやってきます。

ムーチー(鬼餅)は沖縄で現代も残る旧暦行事ですよね。もち粉で作ったおもちを月桃の葉に包んで蒸す「ムーチー(鬼餅)」をいただき、寒さ厳しい折に健康を祈願する行事です。

| <2026年1月(旧暦11月・12月):沖縄の旧暦カレンダー> | |

| [旧暦行事] | [暦] |

| ①ウンネーウイミ (芋折目) | ・2026年1月1日(木) (旧暦11月13日) |

| ②ジュウグニチの拝み (十五日の拝み) | ・2026年1月3日(土) (旧暦11月15日) |

| ③チィタチの拝み (一日の拝み) | ・2026年1月19日(月) (旧暦12月1日) |

| ④ムーチー (鬼餅) | ・2026年1月26日(月) (旧暦12月8日) |

ウンネーウイミ(芋折目)は、芋の収穫を感謝する行事。宮古島のウンプーズや竹富島のハンチメーの願いと同じく、豊作祈願の行事でした。

近年ではターンムなどの芋をすり潰して煮詰める「ンムニー(芋煮)」をヒヌカンや仏壇に供え、豊作になぞらえて家の収入、つまり家計の安定を祈願する家庭もあります。

・2026年1月、全国的な正月行事にはなにがある?松の内・鏡開きの日程は?初詣も紹介

沖縄の旧暦11月13日頃(2026年1月1日)|ウンネーウイミ(芋折目)

沖縄では旧暦11月13日頃に「ウンネーウイミ(芋折目)」と呼ばれる御願が行われます。ウンネーは「芋」、ウイミは「折目」を意味し、芋の収穫に感謝して神仏へ報告し、来年の豊作や家族の繁栄を祈願する行事です。

かつては集落ごとに行われ、各家庭から収穫した芋を拝所に供える習慣がありました。現在では家庭単位でヒヌカン(火の神)や仏壇に芋料理「ンムニー」を供え、線香をあげて手を合わせる形が一般的です。

ンムニーは芋を煮て練った料理で、栗きんとんのように仕上げるのが特徴。芋が連なって育つ姿から「子孫繁栄」を願う意味も込められています。

沖縄の旧暦11月15日(2026年1月3日)|ジュウグニチの拝み

◇旧暦1日・15日はヒヌカン(火の神)へ拝みを捧げます

…2026年1月3日(土)は、旧暦11月15日です。

毎月旧暦1日・15日はヒヌカン(火の神)へ拝む日です。ヒヌカン(火の神)とは、祀る家を守るパーソナルな神様で、家庭では台所に祀ります。「竈(かまど)の神様」ですね。

ヒヌカン(火の神)を台所に祀る家では、旧暦1日・15日になるとウブク(ご飯)3膳をヒヌカン(火の神)へ供え感謝を捧げます。

お線香は日本線香15本分の「ジュウゴフンウコー(十五本御香)」、沖縄線香ヒラウコーであればタヒラ半(2枚半)ですね。

| <ヒヌカンの拝み方> | |

| 【お供え物】 | ・ウブク(ご飯)×3膳 ・お酒 ・マース(お塩) ・ミジティー(お水) ・供え葉 |

| 【お線香】 | ●ジュウゴフンウコー(十五本御香) ・日本線香…15本、もしくは5本 ・ヒラウコー…タヒラ半(2枚半) |

この他、日ごろからのお供え物としてミジティー(水)・お酒・供え葉を整えてください。沖縄で定番の供え葉はチャーギ・クロトンなど、沖縄のスーパーでも販売しています。

家庭を守護するパーソナルな神様なので、経済的な守護を願い、近代になって一から灰を作り祭壇を仕立てる家庭も増えました。ヒヌカンの仕立て方は下記コラムをご参照ください。

・【沖縄のヒヌカン】ヒヌカンの始め方。親から引き継ぐ、一から仕立てる2つの方法を解説

沖縄の旧暦12月1日(2026年1月19日)|チィタチの拝み

◇旧暦1日・15日はヒヌカン(火の神)へ拝みを捧げます

…2026年1月19日(月)は、旧暦12月1日です。

ヒヌカン(火の神)へ捧げるチィタチの拝み(一日の拝み)は、基本的にジュウグニチの拝みと同じです。白うぶく3膳を供えてジュウゴフンウコー(十五本御香)を捧げ、拝みましょう。

ジュウグニチの拝みと違う点は、ジュウグニチ(十五日)が満月であるのに対して、チィタチ(一日)は新月(朔月)である点です。

月が満ちる満月は願いも満ちる時、満月のジュウグニチ(十五日)が祈りが叶ったことへの感謝を伝える日であるのに対して、これから願いが満ちて行く新月・朔月であるチィタチ(一日)は、ガンタティー(願立て)、つまり願いを立てる日となります。

とは言えヒヌカン(火の神)は台所を守り、家族の日々の暮らしを守る神様。世界平和のような大きな願い事と言うよりは、この1ヵ月が家族安泰・平穏であるように祈願をする場です。

沖縄の旧暦12月8日(2026年1月26日)|ムーチー(鬼餅)

◇旧暦12月8日、2026年1月26日(月)はムーチー(鬼餅)です。

旧暦12月8日、沖縄の旧暦行事ではムーチー(鬼餅)があります。もともとは屋敷に侵入するヤナカジ・シタナカジと呼ばれる厄災を払う行事です。

真冬にあたる旧暦12月8日頃、沖縄の寒さは「ムーチービーサー」と呼ばれます。ヤナカジ・シタナカジは疫病も意味するので、インフルエンザなど冬の流行り病を追い払う役目もあったのでしょう。

ムーチー(鬼餅)では、もち粉で作ったタネをサンニン(月桃)や桑の葉に包んで蒸す「ムーチー(鬼餅)」をいただいて家族の健康祈願をします。

子どもは年齢分だけムーチー(鬼餅)をビニール紐などで繋げて、屋敷の梁からかける風習も有名ですよね。ムーチーはヒヌカン(火の神)・お仏壇にもそれぞれ供えます。

・2026年1月26日(月)はムーチー(鬼餅)の日☆ムーチー(鬼餅)の作り方・拝み方!

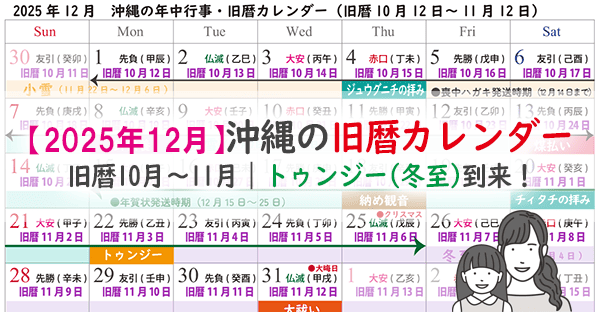

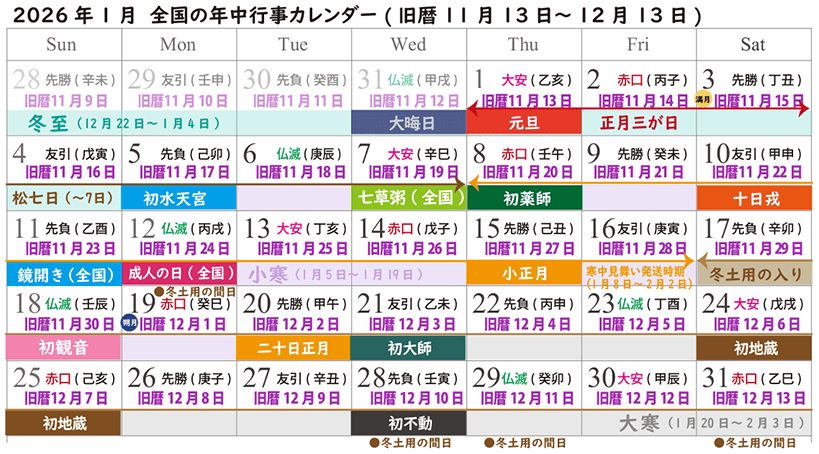

2026年1月|全国の年中行事カレンダー

全国的には新年を祝う伝統行事が続きます。松の内や鏡開き、成人の日、そして初詣など、暮らしに根付いた行事が1月を彩ります。沖縄では旧暦の年中行事を意識しつつも、全国的な正月行事にも参加するご家庭が一般的ですよね。地域の違いを感じながら年の始まりを迎えることができます。

松の内|2026年1月1日(木)~7日(水)

松の内は、正月飾りを立てて新年の歳神様をお迎えする期間を指します。関東では1月7日まで、関西や沖縄では15日までとされる地域もあり、地域差が見られる行事です。

この間は門松やしめ縄飾りを飾り、歳神様が家に留まってくださると考えられています。松の内を過ぎたら、正月飾りは「どんど焼き」などの火祭りで焚き上げるのが習わしです。年神様を見送り、新しい一年の無事を祈る日本らしい風習といえるでしょう。

初詣|2026年1月1日(木)~3日(土)

初詣は、新年に初めて神社や寺院へ参拝し、一年の健康と家内安全を祈願する行事です。多くの人が元旦から三が日にかけて参拝し、賑わいを見せます。

参拝の際には、おみくじを引いたり、お札やお守りを授かるのが一般的です。また、破魔矢や熊手など縁起物を持ち帰ることで、一年の福を呼び込むとされています。沖縄でも地元の拝所や寺院に参拝する家庭があり、全国共通で「新しい年を神仏に誓う」大切な行事となっています。

鏡開き|2026年1月11日(日)

鏡開きは、正月に飾った鏡餅を下ろしていただく行事です。鏡餅を木槌で割り、お汁粉や雑煮にして家族で食べることで、一年の無病息災を願います。

鏡餅は歳神様の依り代とされるため、刃物を使わず「開く」と表現するのが習わしです。食べることで神様の力をいただき、家族の健康を守ると信じられてきました。現在でも家庭や職場で鏡開きを行い、新年の仕事始めや学び始めに合わせる習慣が残っています。

成人の日|2026年1月12日(第2月曜)

成人の日は、20歳を迎えた若者の門出を祝う国民の祝日です。各地で成人式が開催され、新成人が振袖やスーツに身を包み、地域社会に祝福される様子は毎年ニュースでも取り上げられます。

もともとは「1月15日」に定められていましたが、ハッピーマンデー制度により1月第2月曜へ変更されました。沖縄でも成人の日は全国と同じく、華やかな着物や衣装をまとい盛大に祝います。

小正月|2026年1月15日(木)

小正月は「女正月」とも呼ばれ、家庭の女性を労う日とされてきました。正月三が日や松の内が「大正月」であるのに対し、小正月は家庭的な行事として位置づけられます。

この日は小豆粥を炊いて食べ、一年の健康や豊作を祈願する習慣があります。また、正月飾りを焚き上げる「どんど焼き」も小正月に行われ、火にあたることで無病息災や学業成就を願う風習が全国各地に伝わっています。

沖縄でも旧暦の行事が中心ですが、小豆を使った料理は縁起食として親しまれています。

・2026年1月、全国的な正月行事にはなにがある?松の内・鏡開き、初詣はいつ?

2026年1月17日~2月3日|冬土用

◇2026年1月17日(土)~2月3日(火)は冬土用です。

2026年1月17日(土)からは土をいじることを忌む「土用」が訪れます。立春前の1月は「冬土用」にあたり、立春の2月3日(火)まで。ただし冬土用の期間内には間日が設けられているので、この日は土いじりをしても問題はありません。

土用とは?何をする?

「土用」とは季節が立つ・立春・立夏・立秋・立冬の前に訪れる約18日間を指します。冬土用は立春前の約18日間にあたりますね。季節の移り変わりを掴む暦「雑節(ざっせつ)」のひとつです。

雑節には節分などがありますね。お彼岸も雑節にあたります。季節の移り変わりは体調を崩しやすいため、体を労わる時期です。夏土用にウナギをいただいて精気を養う「土用の丑の日」は有名ですね。実は、冬の鰻をいただく「土用の丑の日」もあります。土用期間の「未の日」です。

・2026年1月21日(水)…乙未

・2026年2月2日(月)…丁未

夏の鰻が全国的に有名ですが、実は鰻は冬の方が脂が乗っていて好きだと言う人も多いので、いただいてみてはいかがでしょうか。

この他にも、冬土用は「未(ひつじ)」の日なので、未の頭文字「ひ」の付く食べ物が行事食です。また赤い食べ物が良いともされます。ヒジキ煮やひらめ、赤い食べ物ではトマトやタコも行事食になるでしょう。

2026年1月17日(土)~「冬土用の間日」とは?

◇土用の期間は土いじりをしてはならないとされます。

土用は土を担う神様「土公神(どこうしん)」の支配する期間とされるため、建築の基礎工事・造園・井戸掘りなど、土いじりはタブーです。建築の完成を祝う「地鎮祭」も土用は避けましょう。

けれども約18日間もありますから、畑仕事ではいつまでも土いじりをしない訳に行かないこともありますよね。そのため土用期間でも間日(まび)は、土いじりが許されています。

・2026年1月17日(土)…辛卯

・2026年1月19日(月)…癸巳

・2026年1月28日(水)…壬寅

・2026年1月29日(木)…癸卯

・2026年1月31日(土)…乙巳

土いじりもタブーですが、この時期は新しい事を始める行為も避ける時期です。大きな契約・引っ越しなどの移動も避けましょう。

全国的には土地を司る神様は「土公神」ですが、沖縄では各地の集落を守護する土地神さま「トーティークー(土神帝)」が土公神にあたるでしょう。

寒中見舞いを出す時期とマナー(2026年1月8日~2月3日)

年賀状のやり取りがひと段落する1月中旬からは、「寒中見舞い」を出す時期に入ります。寒中見舞いは、寒さが厳しい時期に相手の健康を気遣ったり、年賀状を出せなかった事情を伝えるための挨拶状です。

2026年の場合、松の内が明ける1月8日から立春の前日である2月3日までが投函の目安となります。

寒中見舞いとは?

寒中見舞いは、冬の寒さが厳しい「寒中」の期間に出すお便りで、相手の体調や暮らしを気遣う意味合いがあります。年賀状との違いは「新年のお祝い」ではなく「寒さの中での無事を祈る」ことに重点がある点です。

喪中の相手への挨拶や、年賀状を出しそびれたときの代わりとして使われてきました。喪中ハガキを出しそびれた相手から年賀状をいただいた場合にも、年賀状欠礼のお詫びとともに寒中見舞いを送ると良いでしょう。

・喪中ハガキはいつ出す?親しい人へひと言添えても良い?年末の訃報やタブー|マナー解説

寒中見舞いを出す時期

松の内(関東は1月7日まで、関西は1月15日まで)が過ぎてから、立春の前日までが寒中見舞いを出す適切な期間です。2026年は1月8日から2月3日までが目安となります。年賀状を出すタイミングを逃した場合や、喪中の方への配慮としてこの期間に送ると失礼がありません。

・喪中ハガキが届いたら贈答用のお線香を贈るのは良い?家族葬では?送るマナーやメッセージ

寒中見舞いの書き方とマナー

寒中見舞いは「寒中お見舞い申し上げます」という言葉から始めるのが一般的です。その後に相手の健康を気遣う言葉や、自分の近況を簡潔に伝えます。年賀状のように「おめでとうございます」といった新年を祝う表現は避けることが大切です。

喪中の相手に出す場合も、控えめで落ち着いた文面が望まれます。

寒中見舞いを出すときの注意点

喪中ハガキを受け取った相手に年賀状を出してしまった場合、改めて寒中見舞いを送ることで気持ちを伝え直すことができます。また、年賀状を準備できなかった場合の代替としても有効です。あくまでも相手を気遣う便りであるため、長文や派手なデザインは避け、簡潔で誠意のある一枚にまとめると良いでしょう。

・寒中見舞いの書き方|いつからいつまで?どういう時に出す?構成や例文もあわせて紹介!

2026年1月の二十四節気

◇2026年1月、沖縄の旧暦12月の二十四節気は冬至→小寒→大寒です

2026年1月、旧暦11月13日~12月13日に当たる二十四節気は冬至→小寒→大寒、「ムーチービーサー」に行うムーチー(鬼餅)を迎えるように、1年のなかでは残寒、寒さが残る立春前の季節を迎えます。

関西圏では年明けの1月9日(火)~1月11日(木)の3日間に掛けて「十日戎(とおかえびす)」が行われ、1年の商売繁盛祈願に熊手など、縁起物を入手する人が多いでしょう。

| <2026年1月:沖縄の旧暦12月の節気> | ||

| 【二十四節気】冬至(とうじ) | ||

| ●七十二候 | ||

| (末候) | ・雪下出麦 (ゆきわたりてむぎのびる) | ・12月31日(水)~1月4日(日) |

| 【二十四節気】小寒(しょうかん) | ||

| ●七十二候 | ||

| (初候) | ・芹乃栄 (せりすなわちさかう) | ・1月5日(月)~1月9日(金) |

| (次候) | ・水泉動 (しみずあたたかをふくむ) | ・1月10日(土)~1月14日(水) |

| (末候) | ・雉始雊 (きじはじめてなく) | ・1月15日(木)~1月19日(月) |

| 【二十四節気】大寒(だいかん) | ||

| ●七十二候 | ||

| (初候) | ・款冬華 (ふきのはなさく) | ・1月20日(火)~1月24日(土) |

| (次候) | ・水沢腹堅 (さわみずこおりつめる) | ・1月25日(日)~1月29日(木) |

| (末候) | ・鶏始乳 (にわとりはじめてとやにつく) | ・1月30日(金)~2月3日(火) |

1月の和名はお正月に仲良く宴を催す「睦月(むつき)」、お正月を祝う意味で「祝月(いわいづき)」とも呼ばれますね。お正月には親族が集まり賑やかにお祝いをしたり、仲睦まじく団らんを深めることから、このように呼ばれるようになりました。

1月の旬の食材

1月は寒さが増すことで、魚も野菜も旨みがのる時期です。代表的なのは「寒ブリ」で、脂がよくのり刺身や照り焼きとして食卓を彩ります。

野菜では大根・白菜・春菊など冬野菜が最盛期を迎え、鍋料理に欠かせません。沖縄では田芋や島人参など地元ならではの食材も正月料理に登場し、地域性豊かな冬の味覚が楽しめます。

1月の旬の花

新春を彩る花としては、梅や水仙が有名です。梅は「百花の魁」と呼ばれ、春の訪れを告げる縁起の花として親しまれてきました。水仙は白や黄色の清楚な花が冬の庭を明るく彩り、正月の花として床の間に飾られることもあります。

沖縄では本土のように梅は咲きませんが、寒緋桜(かんひざくら)は有名ですね。本土のソメイヨシノとは違う種になりますが、濃い桜色の可愛らしい花姿を見に訪れる観光客も多くいます。この他、トックリカズラやニトベカズラも、沖縄の冬時期に見る事ができるでしょう。

1月の風物詩と暮らしの知恵

「小寒・大寒」は一年で最も寒さが厳しい時期です。古来より「寒仕込み」と呼ばれ、この時期に味噌や酒を仕込むと品質が良くなるとされてきました。

また、寒稽古や寒中水泳など、厳しい寒さの中で心身を鍛える習慣も伝わっています。寒さを活かした暮らしの知恵が、1月ならではの特色です。

まとめ|旧暦と全国行事を知り、1月をより豊かに過ごす

2026年1月は、旧暦で11月から12月にあたり、沖縄ではムーチー(鬼餅)やウンネーウイミ(芋折目)といった伝統行事が行われます。家族の健康や子孫繁栄を祈る御願は、地域に根付いた暮らしの知恵として今も受け継がれています。

一方で全国的には、松の内や初詣、鏡開き、成人の日、小正月など、新年を祝う行事が数多く行われます。沖縄の旧暦行事と合わせて知ることで、年の始まりを多角的に感じ取ることができるでしょう。

また、冬土用から寒中見舞いの時期へと移る1月は、相手を気遣う挨拶状を送る大切な機会でもあります。さらに二十四節気や旬の食材・花に目を向ければ、季節の移ろいをより深く味わうことができます。

旧暦行事・全国行事・二十四節気をバランスよく取り入れて、2026年の新しい一年を心豊かに迎えましょう。