「沖縄のヒヌカン(火の神)は遠くの神様と繋がる?」

「ウトゥーシドゥクル(お通し処)とは?」

「沖縄のヒヌカン(火の神)と神様が繋がる方法は?」

沖縄の家を守護する最高神「ヒヌカン(火の神)」は、遠方のウタキ(御嶽)やニライカナイ(西方浄土)などと繋ぐネットワークの役割を果たします。

日々お参りにいけなくても自宅のヒヌカン(火の神)に繋いでいただくことで参拝できてご利益が享受できたら有難いですよね。

本記事を読むことで、沖縄のヒヌカン(火の神)が持つ繋ぎの役割が分かります。「ウトゥーシドゥクル(お通し処)」となっていただく方法もお伝えしていますので、どうぞ最後までお読みください。

そもそも沖縄の「ヒヌカン(火の神)」とは

◇沖縄のヒヌカン(火の神)は台所に祀られる神様です

今でこそ家事を担うのは男性・女性関係なくなりましたが、かつては妻・母親が台所を担ってきたので、沖縄でヒヌカン(火の神)は女性から女性へと継承されてきました。

沖縄の女性はヒヌカン(火の神)を通して、家族の日々の安全と御守護を祈願します。そのためかつての沖縄でヒヌカン(火の神)は、家を守る女性以外は触れてはいけない神様でした。

①家を守る最高位の守護神

沖縄の家に祀られる「ヒヌカン(火の神)」は、家を守護する最高位の神様です。その家に住む家族を守るパーソナルな神様として信仰されてきました。

かつては家の女性のみ触れることができる神様でしたが、時代の流れから現在は、台所を担う家族がお世話をするとされます。

日々の食事「クゥエーブン(食べる運)」を司るため、家計・収入を守護するとして改めて仕立てる家庭も増えています。

・沖縄ヒヌカン(火の神)の始め方は引き継ぐだけ?ウタキ(御嶽)から迎える方法も解説!

②ヒヌカン(火の神)が管理する「戸籍」

沖縄のヒヌカン(火の神)の祭壇は、ウコール(香炉)を中心に祀ります。

全国的にはご本尊や鏡など、神様仏様を象徴するものを中心に祀りますよね。けれども沖縄のヒヌカン(火の神)はウコール(香炉)の灰を依り代として鎮座されるためです。

そしてウコール(香炉)の灰には、ヒヌカン(火の神)が日々記録している「帳簿」も収蔵されるとされてきました。

「帳簿」には、その家族の日々の出来事や家族の戸籍が記載されています。いわば「あの世の戸籍」です。その家で家族が亡くなると、故人はあの世の戸籍に入ります。

③ウトゥーシドゥクル(お通し処)

沖縄のヒヌカン(火の神)は遠方の神様仏様との繋ぎ「ウトゥーシドゥクル(お通し処)」でもあります。いわば遠方から神様仏様へ参拝する場所「遥拝所(ようはいじょ)」と同じ役割です。

家族が高齢になり足腰が悪くなっても、沖縄の人々はヒヌカン(火の神)を通して四方八方の神様仏様と繋がることができるでしょう。

今回は沖縄のヒヌカン(火の神)が持つ、この「ウトゥーシドゥクル(お通し処)」の役割について詳しく解説していきます。

・【沖縄のヒヌカン】家の守護神ヒヌカンが持つ5つの役割。日々のお世話やタブー3つの知識

沖縄のヒヌカン(火の神)は「ウトゥーシドゥクル(お通し処)」

沖縄のヒヌカン(火の神)は、家族と神々様を繋ぐ遥拝所(ようはいじょ)の役割があります。

この役割を沖縄では神々様を通すとして「ウトゥーシドゥクル(お通し処)」と呼んできました。いわば神々の世界のインターネット・電話的な役割です。

ウタキ(御嶽)や神社寺院への参拝やお墓参りに行く日の朝、沖縄ではヒヌカン(火の神)へご報告をします。するとヒヌカン(火の神)は執事として、それぞれの神様仏様へ伝えて準備を整えてくれるのです。

①ミティン(三天)

「ミティン(三天)」とはこの世を司る三神様で、天界にいるとして「ウティン(御天)」とも言います。

ミティン(三天)はヒヌカン(火の神)にとって、親のような存在でしょう。沖縄ではヒヌカン(火の神)を仕立てた時点からミティン(三天)とは繋がっていると信じられてきました。

| <ミティン(三天)とは> | |

| ・ジーチヌカミ (地の神) | …集落のウタキ(御嶽) |

| ・ウティンヌカミ (御天の神) | …天界の神様 (天燈山:天照大神) |

| ・リュウグヌカミ (龍宮の神) | …海の神(龍神) |

リュウグヌカミ(龍宮の神)の他、かつて使用された集落の井戸「ガー(井戸)」から生命の源として「ミジヌカミ(水の神)」と繋がる集落・家もあるでしょう。

沖縄でヒヌカン(火の神)は、毎年旧暦12月24日の年末になるとウティン(御天)へと「里帰り」をします。そしてミティン(三天)へ、家で起こった出来事をご報告するとされてきました。

・【沖縄の旧暦行事】旧正月前に行う、旧暦12月24日ヒヌカン送り「上天の拝み」とは?

②氏神様

氏神様はジーチヌカミ(地の神)、土地神様でありミティン(三天)のひと柱です。沖縄では土地神様を「トゥーティークン(土帝君)」と呼びますね。

かつての沖縄ではヒヌカン(火の神)を仕立てるにあたり、家を囲む三角形を地図上に作り、それぞれの位置に相当するウタキ(御嶽)を巡拝しました。

・家を囲む3箇所への巡拝は、家に結界を張り守護することが目的です。

その巡拝する3箇所が・ジーチヌカミ(地の神)・ウティンヌカミ(御天の神)・リュウグヌカミ(龍宮の神)、もしくはミジヌカミ(水の神)になることが多いでしょう。

③遠方の神様

特定の遠方の神様とのウトゥーシドゥクル(お通し処)を担うこともあります。家族に特定の祈願事があった場合に、一度参拝してヒヌカン(火の神)まで来ていただく方法です。

例えば、子どもが病弱で健康祈願をしたい場合は、沖縄では観音様を迎え入れます。沖縄で観音様は「ヤシネーウヤ(養い親)」と呼ばれ、仏親として子どもの一生を保護してくれるためです。

この他、家に嫁いだ女性を守護してきた神々様、家の収入を祈願する「ジングトゥ(金銭)の神様」、出世や受験でも神様仏様を迎え入れることがありますね。

いずれも参拝をした時にお線香を依り代として供え、自宅までご案内します。

・沖縄で観音信仰とは?観音様の縁日「ジューハチヤー(十八夜)」の拝み方やお供え物は?

④十二支の神様

沖縄では十二支の守り本尊様への信仰も深いです。

忌み月「正五九月」と呼ばれる旧暦1月・5月・9月の時期には、十二支の守り本尊様を巡拝する「首里十二支巡り」などの巡拝行事も行われてきました。沖縄で十二支の守り本尊は下記のような意味が込められています。

・1年12ヵ月

・12方位

・人生の節目

沖縄では十二支の守り本尊へ手を合わせることで結界を張り、365日1年ずっと四方八方から訪れる災い事は跳ね除け、吉報を迎え入れるとされてきました。

また12年ごとに訪れる節目を通して、その人の人生を守護します。沖縄では十二支を一巡する年男・年女の1年間は「トゥシビー(年目)」と呼ばれる厄年です。本州とは仕組みが異なるので注意をしてください。

・沖縄の厄年「ウフトゥシビー」のトゥシビーウグァン(御願)とは?全国と違う厄年とは?

⑤ニライカナイ(西方浄土)

沖縄のヒヌカン(火の神)は海の遥か西方にある、亡くなった人々が向かう場所「ニライカナイ(西方浄土)」とも繋がるとされてきました。

天にいらっしゃる神様「ウティン(御天)」は琉球王朝から伝わる神々様ですよね。ニライカナイ(西方浄土)信仰は、民衆で伝えられてきた民間信仰です。

ニライカナイ(西方浄土)は、人が亡くなって生まれ変わるまでの間、故人の魂が在る場所とされます。沖縄では亡くなってから七代目にして生まれ変わるとの信仰もあるでしょう。

ただ沖縄のヒヌカン(火の神)は、ご先祖様との繋ぎの役割も果たします。神格化した遠いご先祖様「祖霊(それい)」を祀る「カミウタナー(神御棚)」がない家庭では、ヒヌカン(火の神)を通して祖霊へのウグァン(御願)を行うこともあるでしょう。

⑥遠方に暮らす家族の氏神様

子どもが本州など遠方に旅立つと、沖縄ではヒヌカン(火の神)を通して遠方に住む子どもの安全を祈願しました。

沖縄のヒヌカン(火の神)は、子どもが住む地域の神様「氏神様」とコンタクトを取り、子どもの安全をお願いしてくれます。

かつて特に子どもの安全が心配な遠出の時には、家にいない子どもの分の食事を盛り付ける「陰膳(かげぜん)」を行い、ヒヌカン(火の神)へ安全祈願をする家もありました。

⑦屋敷の神様

沖縄のヒヌカン(火の神)は、家族が住む家「屋敷」を守護する神々様を繋ぐ役割も果たしています。屋敷の神様「ヤシチヌカミ」は、敷地に6柱いらっしゃいます。

ヤシチヌカミ(屋敷の神)をまとめる役割は、敷地の中央に鎮座される「ナカジンヌカミ(中陣の神)」ですが、ヒヌカン(火の神)は連絡係です。

沖縄では家の大掃除の後、ヤシチヌカミ(屋敷の神)へ日頃の感謝を伝える「ヤシチヌウグァン(屋敷の御願)」を年に3回行いますよね。

この時、沖縄では最初にヒヌカン(火の神)への拝み「ウグァン(御願)」を済ませます。するとヒヌカン(火の神)は、他のヤシチヌカミ(屋敷の神)へ「これから家の者が拝みに行きますよー!」と伝えてくれるのです。

・沖縄ではお彼岸に何をする?ヒヌカンやお仏壇、屋敷の神様に拝む「屋敷の御願」を解説!

⑧イチミ(生身)の魂

沖縄のヒヌカン(火の神)は生きている人々「イチミ(生身)」の魂との繋ぎの役割も果たすとされています。テレパシーのような感覚ですね。

誰かとどうしようもないケンカをしてしまった時など、沖縄ではヒヌカン(火の神)に向かって素直な気持ち・謝罪をして、相手に伝えてもらうことがあります。

大切な人間関係の転機や問題が起きた時、ヒヌカン(火の神)に相談してから話し合いに向かうと、良き方向へ進むかもしれません。

沖縄でヒヌカン(火の神)による繋ぎ方

沖縄でヒヌカン(火の神)から神様仏様へ繋いでいただく時には、お線香を通す方法が一般的です。ただ目的や状況、また地域や家によって供えるお線香の本数は異なるでしょう。

一般的に遠方の神様仏様へ参拝し、自宅のヒヌカン(火の神)へ迎え入れる時には、日本線香12本分の「ジュウニフンウコー(十二本御香)」を供えて繋ぎます。

また近年では火の用心の観点から火を灯さない「ヒジュルウコー(冷たい線香)」を扱う家も増えてきました。

一度繋いでいただいた神様仏様への日々の拝みでは、日本線香3本分の「サンブンウコー(三本御香)」が多いです。

ジュウニフンウコー(十二本御香)で繋がる方法は後ほど解説するので、ここではサンブンウコー(三本御香)・ヒジュルウコー(冷たい線香)について解説します。

①ミティン(三天)の神様への繋ぎ

沖縄でヒヌカン(火の神)を通してミティン(三天)へとウグァン(御願)を行う時には、サンブンウコー(三本御香)を供えます。

沖縄でヒヌカン(火の神)へのウグァン(御願)「チィタチの拝み(1日の拝み)」「ジュウグニチの拝み(15日の拝み)」では、日本線香15本分の「ジュウゴフンウコー(十五本御香)」を供えますよね。

けれどもミティン(三天)へ直接ウグァン(御願)を行いたい時には、サンブンウコー(三本御香)でも大丈夫です。

| <サンブンウコー(三本御香)> | |

| ・日本線香 | …3本、もしくは1本 |

| ・ヒラウコー (沖縄線香) | …半ヒラ (縦半分に折る) |

またミティン(三天)を一柱として捉え、お線香の本数を1/3にする家も見受けます。例えば、サンブンウコー(三本御香)であれば、お線香1本(3本×1/3)です。

特に日本線香に多い数え方ですが、日本線香は煙に香りがあるため「カバシウコー(香り御香)」と言われ、特に大切な御願(拝み)で用いられます。

・【沖縄のヒヌカン】旧暦1日・15日ヒヌカンの拝み方☆お供え物やお線香の本数を解説!

②ヒジュルウコー(冷たい御香)

「ヒジュルウコー(冷たい御香)」とは、火を灯さないお線香です。ヒヌカン(火の神)に繋いでいただくウグァン(御願)としては、特にお線香を依り代とする方法で扱われます。

繋がりたい神様仏様のウタキ(御嶽)にヒジュルウコー(冷たい線香)を供え、自宅に持ち帰りヒヌカンのウコール(香炉)に供える方法です。

かつてはウタキ(御嶽)でお線香を半分ほど灯して消した後、自宅に持ち帰りヒヌカン(火の神)へ供える家が多くありました。けれども今では火の用心の観点から、火を灯さずに供えるヒジュルウコー(冷たい線香)が一般的です。

ヒジュルウコー(冷たい線香)を用いた、遠方の神様仏様との繋ぎ方は後ほど詳しく解説しますので、どうぞ最後までお読みください。

沖縄のヒヌカン(火の神)が繋ぐ「ジュウニフンウコー(十二本御香)」

「ジュウニフンウコー(十二本御香)」は四方八方、12方位を表します。なかにはジュウニフンウコー(十二本御香)を供えるだけで、繋がる神様仏様もあります。

| <ジュウニフンウコー(十二本御香)> | |

| ・日本線香 | …12本、もしくは4本 |

| ・ヒラウコー (沖縄線香) | …タヒラ (2枚) |

沖縄でヒヌカン(火の神)が繋ぐときはウタキ(御嶽)まで参拝してお線香を依り代とし、自宅までご案内しますよね。

けれどもウタキ(御嶽)や神社寺院など拝み処のない「魂」もあります。この他、現地へ訪問できない神様仏様もいるでしょう。足腰の弱い高齢者は山頂のウタキ(御嶽)への参拝は危ないです。

このような場合はお線香12本分の「ジュウニフンウコー(十二本御香)」を供えるだけで、ヒヌカン(火の神)がウトゥーシドゥクル(お通し処)となってくれます。

①繋ぎの言葉「グイス(祝詞)」

沖縄では神様仏様へのウグァン(御願)の言葉を「グイス(祝詞)」と言います。

ヒヌカン(火の神)へ繋ぎのウグァン(御願)を捧げていることが分かるよう、ジュウニフンウコー(十二本御香)を供えた後は、下記のようにお伝えしましょう。

「ウートゥートゥ 〇〇ヌウカミガナシー

(あな尊き 〇〇の神様よ)、本日は我が家のヒヌカン(火の神)を通してウグァン(御願)を捧げております。」

とは言え、沖縄言葉で祈願事をお伝えするグイス(祝詞)が一般的です。特に家庭では伝える内容を抑えていれば問題はありません。

ジュウニフンウコー(十二本御香)の意味

沖縄では旧暦行事において家長(世帯主)が仏壇へジュウニフンウコー(十二本御香)を供えてきました。これはご先祖様へ供えるお線香の本数です。

対して沖縄の旧暦行事でヒヌカン(火の神)へ供える、最も多いお線香の本数は日本線香15本分の「ジュウゴフンウコー(十五本御香)」となります。

沖縄では仏壇へ供えるジュウニフンウコー(十二本御香)と、ヒヌカン(火の神)へ供えるジュウニフンウコー(十二本御香)では意味が異なるので注意をしてください。

①家族の安全

ジュウニフンウコー(十二本御香)には「12カ月」の意味がありますよね。このことから「1年12ヵ月を通して家族が幸せでありますように」と言う意味を持ちます。

何よりも「子どもが無事に日々を過ごせますように」と、子どもや家族の安全を意味する本数です。

②家族の祈願事

ジュウニフンウコー(十二本御香)は家族全体の祈願事を表します。家内安全・家の繁栄などです。家族の安全ももちろんありますね。家族の一員の安全を皆で祈る時も同じです。

一方で受験合格・就職など家族1人の祈願事は「サンブンウコー(三本御香)」、日本線香3本分を供えます。沖縄線香ヒラウコー(平御香)であれば半ヒラ(半分)ですね。

③12方位(四方八方)

沖縄のヒヌカン(火の神)で遠方の神様仏様と繋がりたい時、または四方八方の神様仏様に御守護いただき結界を張りたい時にも、ジュウニフンウコー(十二本御香)を用います。

一度繋がると日々のウグァン(御願)ではサンブンウコー(三本御香)を供える人もいますが、特別な繋ぎ事ではジュウニフンウコー(十二本御香)を供えることがあります。

④守り本尊

沖縄で干支はウグァン(御願)でのグイス(祝詞)でも、家族の干支を伝えるほど大切にされています。厄年・長寿祝いが行われる「トゥシビー(年目)」も干支年ですよね。

沖縄では自分の干支を「ミフシ(御星)」と呼び、守護していただく守り本尊として信仰しています。また遠方に住む家族の干支の守り本尊へ守護を祈願することもあるでしょう。

干支は十二支からなりますよね。そのため干支の守り本尊へのウグァン(御願)でも、ジュウニフンウコー(十二本御香)を供えます。

⑤ウティン(御天)とジーチ(地)への繋ぎ

ウティン(御天)とジーチ(地)の神様に繋いでいただく際、沖縄線香ヒラウコー(平御香)をタヒラ(2枚)を重ね合わせて供えます。

ジーチ(地)へのお線香が1枚・ウティン(御天)へのお線香が1枚として、2柱の神様を重ね合わせることで「2柱が重なり和合してください」の意味があるためです。

⑥ウタキ(御嶽)へのお通し

またジュウニフンウコー(十二本御香)を供えて、ヒヌカン(火の神)からウタキ(御嶽)へお通しいただくことがあります。

沖縄線香ヒラウコー(平御香)であれば、それぞれ縦半分に割ってサンブンウコー(三本御香)を4片作り、供える方法が一般的です。

この4片は「四隅」の意味合いもあり、家を4本の柱でしっかりと支え安定を促す意味を持ちます。

ヒジュルウコー(冷たい線香)による繋ぎ方

沖縄でヒヌカン(火の神)をウトゥーシドゥクル(お通し処)とするために、最初にウタキ(御嶽)や神社寺院へ参拝に行く場合、その日の朝にヒヌカン(火の神)へご報告しましょう。

とひと言でも良いのでご報告してから出掛けると、ヒヌカン(火の神)は先方の神様へ予め伝えてくれるでしょう。

また自宅のヒヌカン(火の神)とともに、集落を守護するウタキ(御嶽)にもご報告します。ご報告ではジュウゴフンウコー(十五本御香)を供えてください。

①お供え物

ウタキ(御嶽)で供えるウサギムン(お供え物)は、・ウサク(お酒)・ハナグミ(花米)・アライグミ(洗い米)・シルカビ(白紙)が基本です。ただし地域や家によっても違うでしょう。

・ハナグミ(花米)・アライグミ(洗い米)はお米です。アライグミ(洗い米)はお米を7回すすいで供えます。アライグミ(洗い米)の代わりに十円玉3枚「クバンチン」を供えたり、マース(お塩)を供える地域もありますね。

| <お供え物> | |

| 【基本】 | |

| ●ウサク(お酒) | ・とっくり…左右2個 ・おちょこ…中央1杯 |

| ●ハナグミ(花米) | ・左右2皿 |

| ●アライグミ(洗い米) | ・中央1皿 |

| ●シルカビ(白紙) | ・3枚1組 |

| 【地域によって】 | |

| ●ナイムン(果物) | ・バナナ(男性) ・りんご(女性) ・みかん(子孫繁栄) |

| ●ウチャヌク(お茶の子) | ・3組 |

ウチャヌク(お茶の子)はもち粉で作った白もちを3段重ねたものです。これを3組供えます。

基本のお供え物はビンシー(瓶子)に整え、ナイムン(果物)やウチャヌク(お茶の子)はお盆に整えることが多いでしょう。上記イラストを参考にしてください。

②ヒジュルウコー(冷たい線香)を供える

ヒジュルウコー(冷たい線香)のジュウニフンウコー(十二本御香)は、ウタキ(御嶽)のイビに供えてください。

イビとはお線香やハナグミ(花米)を供える場所で、通常石でできています。山林のなかにあるウタキ(御嶽)の場合、イビを知らないとただの石に見えるかもしれません。

ヒジュルウコー(冷たい線香)はシルカビ(白紙)の上に供えましょう。シルカビ(白紙)は習字の半紙を4つ切りにして、さらに2つ折りにしたものです。沖縄では「神様への税金」と言われています。

・沖縄の旧盆で焚く「ウチカビ」とは?いつ焚くの?沖縄線香ヒラウコーやシルカビも解説!

③ウグァン(御願)を行う

ヒジュルウコー(冷たい線香)を供えたら、自宅のヒヌカン(火の神)まで来ていただくよう祈願をしましょう。家族構成と干支をお伝えして、ご案内をします。

・住所

・自己紹介(干支・性別)

・訪れた理由(迎え入れ)

・家族構成(家族の干支・性別)

・ご案内

「〇〇市〇〇(住所)から来ました卯年の女です。本日は〇〇の神様へ我が家のヒヌカン(火の神)と繋いでいただきたく参拝にあがりました。

家には亥年の男、子年の女、馬年の男がおり、巳年の女が産まれました。特に巳年の女のヤシネーウヤ(養い親)になっていただきたく、ご紹介を兼ねてお伺いしています。

ハナグミ(花米)・アライグミ(洗い米)・ウサク(お酒)、りんごやみかんなどナイムン(果物)もお供えしてお迎えしました。

自宅のヒヌカン(火の神)までご案内をいたしますので、どうぞお線香に移っていただきますように。」

家庭で行うウグァン(御願)では内容があっていれば、自分なりの言葉で問題はありませんので、上記のようにご案内をすると良いでしょう。

④ヒジュルウコー(冷たい線香)の移動

ウタキ(御嶽)の神様仏様にヒジュルウコー(冷たい線香)へ移っていただいた後、ヒジュルウコー(冷たい線香)はシルカビ(白紙)で包みます。

さらに厚手の白封筒にしまって、胸ポケットにしまい自宅まで持ち運びましょう。

⑤ヒヌカン(火の神)へ供える

ウタキ(御嶽)で供えたお供え物を、自宅のヒヌカン(火の神)へ供えます。ナイムン(果物)やウチャヌク(お茶の子)は供えない家もありますが、基本のお供え物は供えると良いでしょう。

続いてウタキ(御嶽)から持ち帰ったヒジュルウコー(冷たい線香)に火を灯し、ヒヌカン(火の神)のウコール(香炉)へ供えます。和合いただくことを祈願しながら合掌し、繋いでいただきましょう。

沖縄のヒヌカン(火の神)と十二支のご本尊

家族の干支のご本尊と、ジュウニフンウコー(十二本御香)で繋がり、守護していただく家も多いです。沖縄では神様へ干支を伝える慣習があるように干支を重視してきました。

・生まれ干支が厄年

・旧正月明け、干支日に「マドゥトゥシビー」を行う

「マドゥトゥシビー」とは、旧正月明け、最初に家族が迎える干支日に行う厄祓いの御願(拝み)です。ご遺骨の納骨などでは、納骨式に干支日にあたる人は参列を控える風習もありました。

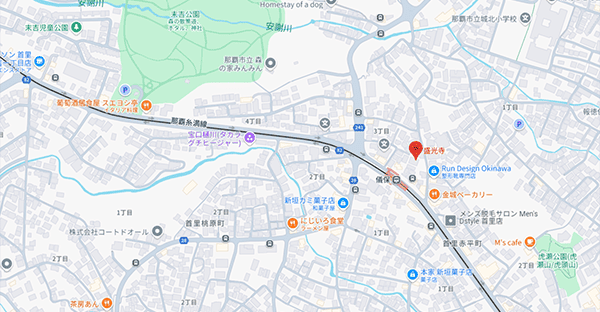

首里十二か所巡り

沖縄では家族の守り本尊を巡拝する「首里十二か所巡り」があります。沖縄では十二支の守り本尊を祀る神社寺院が首里に集中しているためです。

十二支の御本尊への巡拝は沖縄では忌み月にあたる正五九月(旧暦1月・5月・9月)が多いですが、なかでも旧暦九月が多いでしょう。

①首里観音堂

首里山川町にある首里観音堂(臨済宗慈眼院)は、子年・丑年・寅年・辰年・巳年・午年の守り本尊が祀られています。

| <首里観音堂> | |

| |

| [住所] | 〒903-0825 沖縄県那覇市首里山川町3丁目1 |

| [TEL] | 098-884-0565 |

| [HP] | https://www.shuri-kannondo.com/ |

十二支の守り本尊の他、庶民を守護する地蔵菩薩がいるでしょう。この他、三方荒神様は全国的な「かまどの神様」ですので、沖縄のヒヌカン(火の神)と同じ役割です。

②達磨寺

達磨寺の正式名称は「西来院(さいらいいん)」です。達磨寺の御本尊は阿弥陀如来ですが、卯年の守り本尊「文殊菩薩」、戌・亥年の守り本尊「阿弥陀如来」も祀られています。

水子地蔵が祀られ、女体守護(病気治癒)の御利益もあるため「女性のお寺」としても有名です。

③盛光寺

盛光寺は未年と申年を司る大日如来が祀られています。また盛光(せいこう)寺の名称から「成功」にご利益があるとされ、受験の合格祈願でも訪れる人々は多いです。

炎で穢れを焼き尽くすトイレの神様「烏枢沙摩明王(うすさま明王)」が祀られていることでも有名ですね。沖縄では住所から「儀保寺」とも呼ばれています。

④安国寺

安国寺のご本尊「不動明王」は酉年の守り本尊です。不動明王は大日如来の変化神、喝を入れて人々の煩悩を断ち切り、勝利へ導く神様とされてきました。

| <安国寺> | |

| |

| [住所] | 〒903-0826 沖縄県那覇市首里寒川町1丁目2 |

| [TEL] | 098-884-2735 |

| [HP] | https://www.taiheizan-ankokuji.com/ |

安国寺は第一尚氏、六代目の尚泰久王により建設された歴史ある寺院です。病気を乗り越える(病気平癒)、勝負事に勝つ御利益です。

特定のご利益がある神様と繋ぐ

沖縄でヒヌカン(火の神)が繋ぐ神様仏様は、特に「一度訪れて面識がある神様」と繋がりやすいとされます。

そのためヒヌカン(火の神)のウトゥーシドゥクル(お通し処)としての役割を期待するならば、一度は参拝に行くと良いでしょう。

①家の繁栄

ヒヌカン(火の神)が繋ぐウタキ(御嶽)の神様に繁栄を祈願する家は多いです。特に沖縄では家族の健康を守る観音信仰が強く、各地に観音様が祀られているでしょう。

今回は子宝の霊場として有名な泡瀬ビジュルをご紹介します。

| <泡瀬ビジュル> | |

| |

| [住所] | 〒904-2172 沖縄県沖縄市泡瀬2丁目1 |

| [TEL] | 098-939-4501 |

| [HP] | http://www.city.okinawa.okinawa.jp/about/1138/1206#01 |

昔ながらの沖縄では、子どもが産まれると集落の観音様にお披露目して「親」になってもらい、その子どもの一生を見守ってもらう「ヤシネーウヤ(養い親)」もありました。

観音様の霊場は「琉球七観音」が知られるようになりました。詳しくは下記コラムをご参照ください。

②ジングトゥ(金銭)の神様

沖縄でジングトゥ(金銭の神様)は、那覇市波の上宮の近くにある天尊廟(てんそんびょう)ですよね。

天尊廟に祀られる関帝公はジングトゥ(金銭)の神様として、かつては床の間に祀られてきました。ただこの他にも沖縄ではいくつかの立身出世の神様や金銭の神様がいます。

| <ジングトゥ(金銭)> | |

| ●白銀堂 | |

| |

| [住所] | 〒901-0361 沖縄県糸満市糸満23 |

| [HP] | http://www.city.itoman.lg.jp/ |

| ●盛光寺 | |

| |

| [住所] | 〒903-0821 沖縄県那覇市首里儀保町3丁目19 |

| [TEL] | 098-884-3869 |

| [HP] | https://www.naha-contentsdb.jp/spot/469 |

| ●世持神社 | |

| |

| [住所] | 〒900-0026 沖縄県那覇市奥武山町 |

| [HP] | http://www.jinja-net.jp/jinjashi-kensaku/jsearch3jinjashi.php?jinjya=8667 |

世持神社は奥武山公園内にありますね。護国神社の向かいにある湖を通る橋を渡り、さらに上の丘まで登ると現れます。

沖宮で管理をしているので神主さんの常駐はありませんが、落ち着いたなかで参拝ができるでしょう。

・沖縄の「関帝王」は商売神?金銭の神様「関帝王」の縁日13日の「商売繁盛祈願」とは?

③ウマーイ(巡拝)

沖縄では忌み月とされる旧暦1月・5月・9月の「正五九月」を中心に、ウタキ(御嶽)・遠い始祖「按司墓(あじばか)」を巡拝する集落・門中もあります。

このような集落では、日々ヒヌカン(火の神)を通してウタキ(御嶽)を拝む家もありました。

・東御廻り(あがりうまい)

・浦添拝み(うらしーうがみ)

・今帰仁上り(なちじんぬぶい)

・首里拝み(すいうがみ)

広く知られているウマーイ(巡拝)は、沖縄の始祖「アマミキヨ」が上陸して辿った道を巡る、東御廻り(あがりうまーい)「琉球開闢七御嶽(りゅうきゅうかいびゃくななうたき)」です。

沖縄南部の沿岸に広がるウタキ(御嶽)として、観光客など門中を超えて参拝に訪れる人々がいます。琉球開闢七御嶽について、詳しくは下記コラムをご参照ください。

まとめ:沖縄のヒヌカン(火の神)は遥拝所にもなる

以上が沖縄のヒヌカン(火の神)が繋ぐウタキ(御嶽)です。基本的にはその集落を守る神々様と繋ぎますが、お参りに行く前に「○○へお参りをします」と伝えることで紹介をしてくれるでしょう。

そこで今、沖縄では改めてヒヌカン(火の神)を仕立てる家庭が増えています。

白い器と銀色の祭壇ではなく、現代の家にマッチしたオシャレな食器や仏具で揃える人も増えました。

日々拝むのであれば、祀って嬉しいオシャレな祭壇にしたいですよね。より丁寧に扱いますし気持ちも寄り添うことになるでしょう。手元供養に用いる祭壇や仏具もおすすめです。

まとめ

「ウトゥーシドゥクル(お通し処)」とは

●ヒヌカン(火の神)でウタキ(御嶽)と繋がる

①最初から繋がっている神々様

●ミティン(三天)の神様

・生命の神様

・屋敷の神様

●家を囲む3か所で結界②ジュウニフンウコー(十二本御香)で繋がる

・遠方の家族が住む地域の氏神様

・遠方で埋葬されている家族の供養

・イチミ(生きる人々)の魂

・十二支の神様③特定の神様と繋いでいただく

・家が信仰する神様

・目的に合わせた神様

・ヒジュルウコー(冷たい線香)で繋がる